2024年、NISA制度が大きく生まれ変わりました。「投資なんて難しそう」「興味はあるけど、何から始めたらいいのかわからない」――そんなふうに感じている方にこそ、ぜひ手に取ってほしいのがこの一冊です。

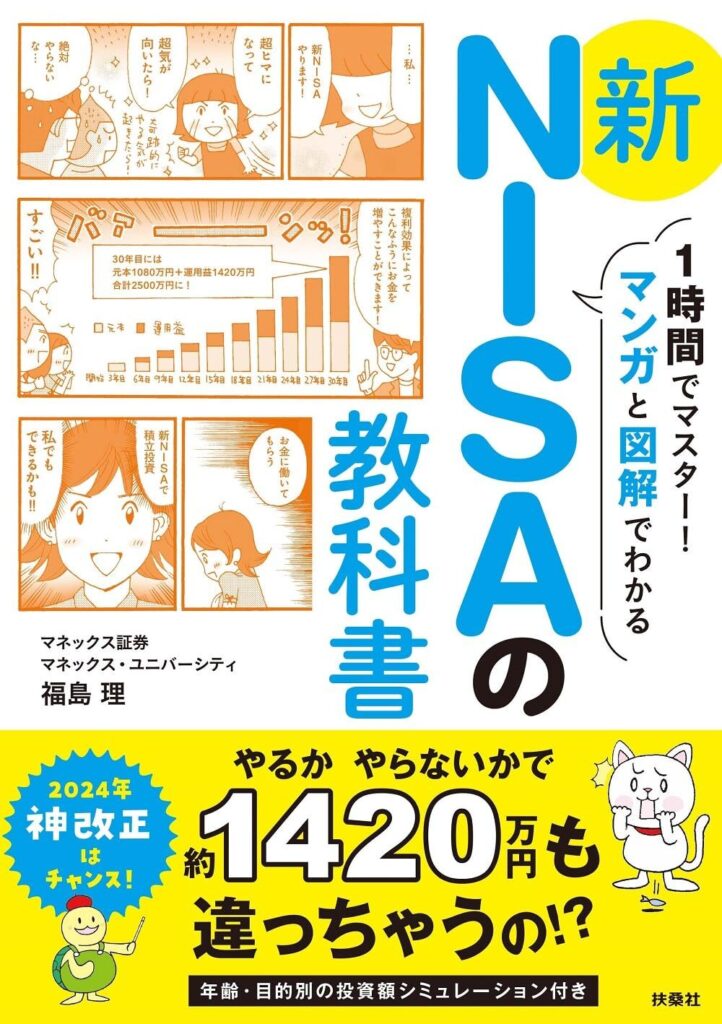

『1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書』は、複雑に見える新制度を、マンガと図解でやさしく解きほぐしながら、初心者でも“今すぐ行動できる”ように導いてくれる実用書です。

投資の基本から、制度改正のポイント、積立と成長投資の違いまで、見開き1ページでサクッと理解できる構成になっており、金融知識ゼロの方でも安心して読み進められます。

「少しでもお金の不安を減らしたい」「老後に備えて今できることを始めたい」――そう思ったときが、まさに始め時。

この本は、そんなあなたの“最初の一歩”を後押ししてくれる頼もしいパートナーになってくれるはずです。

合わせて読みたい記事

-

-

新NISAについて学べるおすすめの本 6選!人気ランキング【2026年】

2024年から新たにスタートした「新NISA制度」。これまでのNISA(少額投資非課税制度)とは異なり、制度が大幅に見直され、投資できる金額の上限や非課税期間、利用できる投資商品などがより柔軟に、そし ...

続きを見る

書籍『1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書』の書評

投資初心者にとって、「NISA(少額投資非課税制度)」は聞き慣れない制度かもしれません。しかも2024年からは「新NISA」として制度が大きく見直され、内容がより充実した反面、複雑に感じる人も多いでしょう。そうした中で、本書はまさに「新制度を理解し、最初の一歩を踏み出すための一冊」と言える存在です。

このセクションでは、以下の4つの観点から本書の魅力と意義を解き明かします。

- 著者:福島 理のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれについて、初心者にも理解できるよう、わかりやすく丁寧に解説していきます。

著者:福島 理のプロフィール

福島理(ふくしま・ただし)氏は、現在マネックス証券の「マネックス・ユニバーシティ」室長を務める投資教育のスペシャリストです。もともとは機械メーカーに勤務していましたが、2000年に個人投資家として投資の世界に入り、数々の経験と失敗を通じて実践的なノウハウを積み重ねてきました。証券会社に転職後は、投資初心者から上級者まで幅広い層に向けた啓発活動を続けており、講演や書籍執筆、ラジオ・テレビ出演など多彩なメディアで活躍しています。

特に注目すべきは、金融リテラシーがまだ十分に浸透していない層にも分かりやすく伝える力です。証券アナリストとしての専門性に加え、自身もかつて投資初心者であった経験を持つことから、読む人の気持ちに寄り添った語り口に多くの支持が集まっています。

本書の要約

この本は、2024年から新たにスタートしたNISA制度について、その仕組みと活用法を、投資の初心者にも無理なく理解できるようにまとめた解説書です。タイトルにある通り、短時間で基本をつかめるよう、全体がマンガと図解で構成されており、一つひとつのテーマが見開きで完結しています。読む人がどのページから読んでも内容が頭に入りやすいよう、直感的にわかるデザインが工夫されています。

序盤では、「長期」「分散」「積立」といった資産形成の王道についてしっかり説明されており、なぜこの考え方が将来の生活に必要なのかが、実生活とリンクした内容で語られています。その上で、新NISA制度で何が変わったのか、どうすればお得に使いこなせるのかを、実例やシミュレーションを交えて紹介しています。

中盤以降は、積立投資のメリットや初心者向けの投資商品、信託報酬などの注意点もカバーされており、「まずはこれをやってみよう」と読者が行動につなげやすい内容となっています。また、成長投資枠のようなやや複雑な部分についても、投資信託や日本株・米国株の違いを交えながら丁寧に解説されており、上級者にも通用する知識が詰まっています。

本書の目的

本書が目指しているのは、単なる知識の提供ではなく、読者一人ひとりが新NISA制度を具体的に使いこなせるようになることです。制度の概要を説明するだけで終わらせず、「どんな人に向いているのか」「どうやって使えば損をしないのか」「今から始めてどのくらいの資産形成が可能なのか」といった、実践に直結する疑問に答えることに力を入れています。

読み進めると、制度の根本的な考え方が自然と身につき、つみたて投資の考え方や、投資信託を使うことの意味が理解できるようになります。さらに、旧NISA制度を使っていた人が新制度にどう移行すべきか、ジュニアNISAの廃止にどう対応するかといった、制度変更に伴う細かな悩みにも答えが用意されています。

また、最終章では投資経験者向けに、チャート分析の基礎や銘柄選び、配当金や株主優待の見方など、より深く投資に取り組むためのノウハウが紹介されています。これにより、知識ゼロの初心者も、ある程度経験のある投資家も、それぞれの段階に応じた学びを得られる一冊になっています。

新NISAは知っているだけでは不十分です。

実際に制度をどう使うか、その「使いこなし方」にフォーカスしている点こそが、この本の最大の目的です。

人気の理由と魅力

この本が多くの読者から高い評価を受けている背景には、知識をわかりやすく届ける工夫と、実際の活用に役立つ情報のバランスの良さがあります。一般的な金融書籍は専門用語や統計ばかりが並び、初心者にはとっつきにくい印象を与えがちです。しかし本書は、あくまで読者目線に立ち、図解やマンガで内容をかみ砕いて伝えることで、金融初心者にも「わかる喜び」を提供しています。

また、内容自体が最新の制度改正に対応しているため、情報の鮮度が高く、読者がいま直面している疑問や不安に的確に応えてくれる点も魅力です。加えて、投資信託や日本株、米国株といった具体的な商品に関する選び方、人気ランキング、注意点なども掲載されており、「何をどう選べばいいのか」がイメージしやすくなっています。読むだけで終わるのではなく、実際に行動につなげるための材料がそろっているからこそ、多くの読者が「買ってよかった」と感じる一冊になっています。

投資書籍にありがちな“難しさ”を感じさせず、それでいて内容はしっかりしている。

この両立こそが、本書の圧倒的な人気の秘密だといえるでしょう。

本の内容(目次)

本書は、NISA制度をこれから始める人にも、すでに活用している人にも役立つよう、段階的かつ体系的に構成されています。それぞれの章では、制度の基礎、活用方法、実践的なテクニックに至るまで、段階を踏んで理解を深められるようになっています。

以下のような内容が、順を追って展開されています。

- 第1章 投資の王道は長期・分散・積立投資

- 第2章 新NISAに神改正!

- 第3章 初心者は積立投資だけをせよ!

- 第4章 とっても魅力的な成長投資枠

- 第5章 中上級者向け投資のコツ

最初のステップから応用編まで、実践に役立つ情報が詰まっています。

ここからは、それぞれの章に込められた内容と意図を詳しく紹介していきます。

第1章 投資の王道は長期・分散・積立投資

この章では、投資に取り組むうえで最も基本的かつ重要とされる考え方が紹介されています。それが、長期的に続けること、多くの対象に分けて資金を投入すること、そして定期的に一定額ずつ買い続けることです。これらの方法は、資産運用のプロだけでなく、初心者にも取り入れやすく、実際に多くの人に実践されています。

長期で投資を続けることにより、一時的な価格変動に惑わされにくくなります。また、投資先を分散させれば、どこかが値下がりしても他でカバーできる可能性が高まり、全体としてのリスクを抑えることができます。さらに、毎月一定額で積み立てることで、価格の高い時にも安い時にも買い続けられるため、平均的な購入価格を抑える効果が生まれます。

このように、投資の世界で長く生き残ってきた原則に従えば、特別な知識やタイミングを見抜く力がなくても、資産を着実に増やす可能性を高めることができます。

第2章 新NISAに神改正!

この章では、2024年から始まった新制度の特徴と、その具体的な中身について詳しく解説されています。従来のNISAと比べて、多くの点で利便性や自由度が向上していることから、「神改正」とも呼ばれるほどの制度改善が行われています。

たとえば、非課税で投資できる枠がこれまでよりも大幅に拡大されました。また、年間での投資上限額も引き上げられ、一人ひとりの資産形成における選択肢が広がったことが、利用者にとって大きなメリットとなっています。これにより、将来に向けてより多くの資産を非課税で運用することが可能になりました。

さらに、つみたて投資枠と成長投資枠という2つの投資区分が導入され、利用者が自分の投資スタイルや目的に応じて適切に使い分けられるようになった点も注目すべきです。枠の復活や非課税期間の無期限化など、柔軟性のある設計も多くの人にとって使いやすいポイントとなっています。

第3章 初心者は積立投資だけをせよ!

この章では、これから投資を始める人にとって最も負担が少なく、続けやすい方法として積立型のスタイルが推奨されています。積立とは、毎月決まった金額を同じ金融商品に投資していくやり方で、価格の高低に関わらず購入を続けることで平均購入価格が自然に調整されていきます。

ここで紹介されているのは、インデックス投資と呼ばれるシンプルな方法です。これは特定の株価指数に連動する投資信託を購入するもので、プロにお任せしながら広範囲に分散された資産に投資できる点が特徴です。自分で個別銘柄を選ばなくてもよく、手間も少ないため、忙しい人や初心者にぴったりです。

また、アクティブ型の商品に比べて信託報酬が低く抑えられている点も紹介されており、コストを意識することの大切さがわかるようになっています。損益通算ができないといったデメリットにも触れながら、「安全な範囲で負けない投資を目指す」という心構えが語られています。

積立は、投資の練習にも最適な方法です。

最初から完璧を目指すよりも、「続けられる仕組み」を作ることが、投資を成功させる第一歩です。

第4章 とっても魅力的な成長投資枠

ここでは、より高いリターンを目指すために利用される成長投資枠について、その活用方法や注意点が解説されています。成長投資枠は、つみたて投資枠よりも対象商品が幅広く、たとえば個別株や上場投資信託(ETF)、アクティブ型の投資信託などに投資することが可能です。

このような商品は、短期間で大きく値上がりする可能性がある反面、価格の変動が激しくなる傾向もあるため、一定のリスクを理解したうえで活用する必要があります。そのため、この章では自分自身のリスク許容度を見極める重要性や、資産全体の中でのバランスの取り方についても丁寧に解説されています。

さらに、読者が実際に購入する際の参考となるよう、日本株や米国株、投資信託の人気ランキングなども掲載されており、実際の投資商品を選ぶうえでの具体的なヒントも豊富に紹介されています。

成長投資枠を使いこなす鍵は、自分が「どれくらいの価格変動に耐えられるか」を事前に知っておくこと。

それによって、無理のない投資判断ができるようになります。

第5章 中上級者向け投資のコツ

最終章では、ある程度の投資経験を積んできた人に向けて、NISA制度をさらに有効に使うための応用的な知識が解説されています。ここで紹介されるのは、単なる銘柄紹介や制度説明にとどまらず、投資戦略としての考え方そのものです。

たとえば、株主優待や配当金の視点からの銘柄選定や、チャート分析による売買タイミングの見極め、さらにはローソク足や移動平均線といったテクニカル分析の基本についても触れられています。これらは短期的な動きにも対応したい人にとって欠かせない視点です。

また、投資を終えるタイミングや、利益をどのように確定するかといった「出口戦略」の重要性にも焦点が当てられています。ジュニアNISAの廃止や、課税口座からの資金移動といった具体的な制度対応についても解説があり、経験者にとっても新しい気づきのある章となっています。

投資は「買ったら終わり」ではなく、「売るときこそ真価が問われる」もの。

出口戦略を持っているかどうかが、資産形成の明暗を分けると言っても過言ではありません。

対象読者

本書『1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書』は、制度の基本を押さえるだけでなく、投資初心者からすでに運用を始めている中上級者まで、幅広い層に対応しています。

特に、以下のような読者にとって大きな学びと気づきを与えてくれる一冊といえるでしょう。

- これから投資を始めたいと思っている初心者

- 改正された新NISAの仕組みを知りたい人

- 投資信託や株に興味があるが難しそうと感じている人

- 旧NISA利用者で新制度への対応を知りたい人

それぞれの層に向けた内容の特長について、順番に見ていきましょう。

これから投資を始めたいと思っている初心者

これまで資産運用に触れたことがなく、何から始めてよいかわからないという人にとって、投資はとても敷居の高いものに感じられるかもしれません。そんな人にとって、この本は最初の不安を取り除く“入口”のような存在です。むずかしい用語が並ぶ教科書とは違い、マンガ形式でストーリーを追いながら自然に学べる構成は、投資に苦手意識のある人でも抵抗なく読み進められます。

実際にどのくらいの金額から始めればよいのか、どのような商品が初心者に適しているのかといった素朴な疑問にも、丁寧な図解とともに答えてくれる内容になっています。「投資を始めたくても、怖くて踏み出せない」という気持ちに寄り添いながら、制度の利点と仕組みをやさしく伝えてくれるため、読者は安心して最初の一歩を踏み出すことができます。

投資を始めたいけれど不安な人にとって、この本は“専門書”ではなく“道案内”のような存在です。

読み終えるころには、「やってみよう」と思える自信が芽生えるでしょう。

改正された新NISAの仕組みを知りたい人

NISAが新制度に移行したと聞いても、どこがどう変わったのか、どんなメリットが増えたのかを正確に理解している人は少ないかもしれません。本書では、2024年からの「新NISA」の内容を、制度の背景から具体的な使い方まで丁寧に説明しています。年額360万円の非課税投資が可能になった点や、非課税期間が無期限化されたこと、さらにはつみたて投資枠と成長投資枠の違いなど、ポイントごとに整理されているのが特徴です。

とくに、制度の解説を文章だけでなく図で比較している部分は、視覚的に違いを理解したい人にとって大きな助けになります。また、改正の内容がどのように生活や資産形成に影響するのかといった視点も交えて解説されているため、「ただの制度の話」にとどまらず、自分ごととして捉えやすくなっています。

制度の知識は、正しく理解することで初めて“自分にとってのメリット”に変わります。

本書は、新NISAの本質をシンプルな言葉で教えてくれる、信頼できるガイドブックです。

投資信託や株に興味があるが難しそうと感じている人

資産運用に関心はあっても、「金融商品は複雑そう」「なんだか怖い」という先入観から、一歩を踏み出せない人も少なくありません。特に投資信託や株式のような言葉に対しては、「失敗したらどうしよう」「知識がないと危険なのではないか」と感じるのが自然です。

本書は、そうした漠然とした不安を抱える人たちに向けて、投資とは何かをやさしく解きほぐす役割を果たします。投資信託の仕組みや、株式投資の基本、商品選びの視点や手数料の考え方などが、マンガと図解によって直感的に理解できるよう設計されています。専門用語も都度解説が入り、自然に読み進めるうちに知識が積み重なる構成になっています。

知識がないことは恥ではありませんが、知らないままにしておくのは大きな損です。

この本は「難しそう」の壁を取り払い、「知ってよかった」と思える出会いをもたらしてくれます。

旧NISA利用者で新制度への対応を知りたい人

すでに旧NISAを使っていた人にとって、制度の切り替わりは不安と疑問の連続かもしれません。「旧NISAで保有している商品はどうなるのか」「新制度と併用できるのか」「運用の方針は変えるべきか」など、経験者だからこそ抱える悩みに対して、本書は実践的な解説を提供しています。

つみたて投資枠と成長投資枠の違いや、非課税枠の再利用に関するルールなど、細かい制度の運用面についても丁寧に説明されているため、安心して新制度へ移行できるようになります。特に、投資経験者向けに用意された情報やチャート分析の基本、出口戦略の考え方なども含まれており、これまで以上に積極的な活用が可能になる構成です。

一度制度に慣れてしまった人ほど、新しい仕組みに疑問を持ちやすいものですが、この本を通じて、変化への理解と準備をしっかり整えることができるはずです。

本の感想・レビュー

神改正のメリットが腑に落ちた

2024年からNISAが新しくなるらしい、とは聞いていたんですが、具体的にどう変わったのか、自分にはどんなメリットがあるのかがピンとこなくて……。でもこの本を読んで、ようやく霧が晴れたような気持ちになりました。

非課税枠が1800万円まで拡大されたこと、非課税期間が無期限になったこと、年間投資額が増えたことなど、一見すると数字の話ばかりに見えるかもしれません。でもこの本では、その背景や実際の影響を、ものすごく分かりやすく解説してくれるんです。ただ制度の説明をするのではなく、「この変更で何ができるようになるのか」を、読者の目線で示してくれるのがありがたかったですね。

「神改正」という言葉は少し大げさかなと思っていたんですが、読んでみると確かに、長期的に資産形成を考えている人にとっては“神”と呼ぶにふさわしい内容だと実感しました。これまで投資に慎重だった自分でも、「これは始めるタイミングとして絶好だな」と思えるほどでした。

投資初心者でも安心して読める構成

大学を出て働き始めたばかりなんですが、「お金の勉強しなきゃ」と思ってNISAのことを調べ始めました。でも正直、難しすぎて心が折れそうで……。そんな中で出会ったのがこの本でした。

最初の印象は「やさしい!」の一言。構成がすごく親切で、難しい専門用語が出てきたらすぐに説明が入るし、読んでいる途中で「それってどういうこと?」と疑問が湧いたタイミングで答えが用意されているんです。だから、投資に対する怖さがどんどんなくなっていくのを感じました。

あと、内容のボリュームがちょうどよくて、「今からでも間に合う」「私でもできるかも」と自然に思えるようになったのが大きかったです。本当に初心者に寄り添ってくれる一冊だと思います。

リアルなシミュレーションが参考になる

投資歴はそこそこあるのですが、新NISAに関してはまだ全体像をつかみきれておらず、何をどう活用していくかを整理する必要がありました。この本を手に取ったのは、制度の基本を再確認したかったからですが、読んでみて驚きました。想像以上に実践的だったんです。

特に印象的だったのは、積立額や年間投資額に応じた運用シミュレーション。この手の本にありがちな「理論だけ」ではなく、現実的な数字でどう変化が出るかが示されていて、自分の計画を立て直す大きなヒントになりました。具体的な数値が載っているだけで、「このくらいなら無理なく続けられる」というラインが見えてきます。

改正内容に関する情報整理だけでなく、これから何をどれくらい投資するのかを考える手がかりにもなる。そんなバランスのとれた内容が、この本には詰まっていると思いました。

積立投資の考え方が根本から変わった

投資には興味があったけれど、「買ったタイミングが悪かったら損をする」と思って、なかなか踏み出せずにいました。株価の上下に一喜一憂するのは性格的に合わないと思っていたからです。でも、この本に書かれていた“積立投資”という考え方を知って、すべてがひっくり返った気がしました。

毎月一定額をコツコツ積み立てることで、価格の変動を平均化できるというドルコスト平均法の仕組み。それが、長期で続けることによってリスクを抑え、結果的に堅実な資産形成につながるという説明は、自分にとって目から鱗でした。「むしろ価格が下がったときほど多く買える」という発想は、今までの“損しないようにするには?”という視点とはまったく違っていました。

この本を読んで、「タイミングを読む投資」ではなく、「続ける投資」が自分には合っていると気づけたこと。それが何よりの収穫だったと思っています。

中上級者へのアドバイスも丁寧

自分はこれまでに旧NISAやiDeCoを使ってきた経験があるので、最初は「初心者向けの本だろう」と正直あまり期待していなかったんです。ところが読み進めていくうちに、その印象が一変しました。初心者向けの導入がしっかりしている一方で、中盤以降には経験者にも刺さるような内容が豊富に含まれていたんです。

たとえば、非課税枠の再利用や出口戦略の考え方、旧NISAからの切り替えに関する留意点などは、制度改正後の実務的な視点がないと語れない内容です。しかもそれが、専門用語ばかりで煙に巻くような書き方ではなく、あくまで「読み手に理解させること」を目的とした丁寧な表現で解説されているのが良かったですね。

本書は“初心者も読める”だけでなく、“経験者も再確認できる”実用書です。制度の全体像を再整理したい中級者以上の人にも、自信を持って勧められる内容だと感じました。

成長投資枠の活用法が明快だった

制度が変わってから、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方をどう活かせばいいのかがずっとモヤモヤしていました。ネットで調べても断片的な情報ばかりで、なんとなく理解した気になっても、「それで結局どう使うのが正解なの?」という疑問は残ったままでした。

この本では、成長投資枠の特徴を整理したうえで、どんな商品が対象になるのか、どんな使い方ができるのかがとても分かりやすく説明されていて、「なるほど、そういう視点で使えばいいんだ」と納得できたんです。特に印象に残っているのは、成長投資枠を使うときの注意点がきちんと解説されていたこと。便利で魅力的な枠だけど、だからこそ自分の投資目的に合った使い方をしなきゃいけないんだなと、自然と理解が深まりました。

NISAをただの「お得な制度」としてではなく、「自分に合った資産形成の手段」として考えるようになったのは、この本のおかげだと思っています。

iDeCoとの違いもクリアに整理できた

職場の先輩から「iDeCoとNISAは早く始めたほうがいい」と言われたものの、何がどう違うのか、どちらを優先すればいいのかがさっぱり分かりませんでした。ネットで調べても情報が断片的で、頭の中がぐちゃぐちゃに混乱していたとき、この本を読んでようやく整理がついたという感覚を持てました。

NISAとiDeCo、それぞれの制度の目的、メリット・デメリット、そしてどんな人に合っているのかといった比較が、端的かつわかりやすくまとめられていました。制度そのものだけでなく、人生設計と制度の関係にも触れられていたのが印象的で、選択のヒントになりました。

どちらか一方だけでなく、両方をうまく使っていくにはどうすればいいのかを考えるきっかけにもなり、今後の資産形成について前向きに考えられるようになりました。若いうちに読めてよかったと心から思っています。

買うべき商品がはっきりわかる

投資に関心はあっても、どの商品を選んでいいかがいつもネックでした。NISA口座を開いてみたものの、銘柄の一覧を前にして手が止まってしまう、そんなことの繰り返しで…。この本では、具体的にNISAで買える商品の種類ごとの特徴が説明されていて、さらにランキング形式で実際に人気のある銘柄も紹介されていたので、はじめて「自分にも選べそう」と思えました。

信託報酬や投資対象など、選ぶ際に見るべきポイントが明快で、「なんとなく」で決めてはいけない理由もよく分かりました。私は特に投資信託に興味があったので、そこについて詳しく書かれていたのがありがたかったです。

この本を読んだことで、ようやく投資が“人ごと”ではなく“自分ごと”に変わりました。商品の選び方に自信が持てるようになったというだけでも、大きな一歩だったと思っています。

まとめ

『1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書』は、制度の理解と活用を一体で学べる、初心者にも中上級者にも価値ある一冊です。

読み終えた後に得られるものや、その後どう行動に移すべきかといったポイントを、次の3つの視点から整理してみましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

実用性とわかりやすさを兼ね備えた本書は、これからの資産形成において非常に頼もしい味方となってくれます。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

この本を読むことで得られる代表的なメリットを、以下にご紹介します。

初心者でも制度の全体像をつかめる

多くの投資初心者がつまずくのは、「そもそもNISAって何?」という基本的な疑問に対して明確な答えが見つからないことです。本書では、制度の仕組みや用語の意味がマンガと図解で解説されており、複雑な内容でもすんなりと理解できるようになっています。難しい話も、生活の延長線上にあるような身近なシーンを通じて描かれているため、専門知識がなくても安心して読み進めることができます。

投資商品の選び方が分かるようになる

「何を買えばいいかわからない」という悩みも、投資を始めようとする多くの人が感じる不安のひとつです。本書では、日本株・米国株・投資信託など、NISAで購入できる代表的な商品とその特徴を、実際の人気ランキングやシミュレーションを交えて紹介しています。その結果、「この分野なら自分にも向いていそう」といった気づきが得られ、商品選びに対するハードルが大きく下がります。

中上級者にも役立つ応用知識が身につく

初心者だけでなく、すでにNISAを使っている人にとっても、制度改正にどう対応すればいいかという情報は極めて重要です。本書では、旧NISAの扱いや、成長投資枠の活用方法、非課税枠の再利用ルールなど、実際の運用に直結する情報が丁寧に盛り込まれています。加えて、出口戦略やiDeCoとの併用といった一歩先の活用法も紹介されており、単なる入門書にとどまらず「一冊で全体像と実践の両方が学べる」というバランスのよさが光ります。

読んだあとに「すぐに動ける」状態になれる

多くの解説書は、読み終えても「なんとなく分かった」で終わってしまいがちです。本書が他と違うのは、読者を“理解して終わり”ではなく、“理解して動く”ところまでしっかり導いてくれる点です。各章末のポイント整理や、運用の具体例、今後の行動指針が明示されているため、読者は迷わず最初の一歩を踏み出すことができます。「知識を得たあとに行動につなげる」ことに重きを置いた構成こそが、本書を投資のスタートブックとしておすすめできる理由です。

投資で成果を出すには、商品や制度よりも「自分に合ったやり方を無理なく続ける」ことが最も重要です。

本書はその“土台”を築くための知識と気づきを、自然な形で与えてくれます。

読後の次のステップ

この本を読み終えたあとにやるべきことは、「知識を得た」で終わらせず、実際に行動へとつなげることです。本書では、制度の理解にとどまらず、読者が具体的な第一歩を踏み出せるような導線が豊富に用意されています。

ここでは、読後すぐに実践できるステップをわかりやすくご紹介します。

step

1自分の投資目的とリスク許容度を明確にする

NISA制度を活用するには、まず「自分は何のために投資をするのか」「どのくらいの損失なら許容できるのか」という視点を持つことが大切です。本書ではリスク許容度の考え方についても紹介されており、読者は無理なく続けられる投資方針を見つけるきっかけを得られます。最初にこの視点を明確にしておくことで、商品選びや投資スタイルに一貫性が生まれ、ぶれずに運用を続けることができます。

step

2証券口座を開設して、つみたて設定を始める

本の中でも案内されているように、実際にNISAを始めるには証券会社での口座開設が必要です。ネット証券であれば、スマートフォンからでも簡単に手続きができ、数日で完了します。開設後は、まずつみたて投資枠での少額積立を設定するのがおすすめです。本書で紹介されているインデックス型投資信託などは、初心者にも取り組みやすく、選び方の基準もわかりやすく整理されているため、迷うことなく初期設定が可能です。

step

3小さく始めて、定期的に見直す習慣をつける

投資は「始めること」が目的ではなく、「続けること」にこそ意味があります。本書では、毎月の積立額を無理のない範囲からスタートし、年に一度程度の見直しを習慣にすることが推奨されています。たとえば、年収やライフステージの変化に応じて積立額を調整したり、新たな投資対象を検討したりすることで、より安定した資産形成が可能になります。小さく始めてコツコツ続けることで、将来の安心につながっていきます。

step

4成長投資枠にも目を向けてステップアップ

ある程度積立に慣れてきたら、次のステップとして成長投資枠の活用も視野に入れてみましょう。本書では、日本株や米国株、ETFなどの商品を活用する方法も解説されており、読者は「自分で選ぶ楽しさ」と「高いリターンを目指す戦略」の両方を体験することができます。ただし、ここでもリスク許容度を見失わないことが重要です。慣れてきたからといって無理な投資をせず、あくまで自分のペースを保つことが、長期運用では欠かせません。

制度の知識を得ただけでは資産は増えません。

小さくても確実な一歩を踏み出すことで、投資は「知識」から「習慣」へと変わっていきます。

総括

『1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書』は、ただ制度の説明をするだけの本ではありません。読者一人ひとりが、投資という未知の世界に安心して踏み出せるよう、徹底的に「やさしさ」と「わかりやすさ」にこだわって作られた一冊です。

NISAという言葉を聞いたことはあっても、「自分には関係なさそう」「仕組みが複雑で難しそう」と感じていた人たちにとって、本書は最初の扉を開いてくれる案内役になります。マンガによるストーリー形式と図解による視覚的な理解のしやすさ、そして実践に役立つリアルな事例や投資シミュレーションによって、読みながら自然と知識が身についていきます。

特に、2024年から始まった新制度は、非課税枠の大幅な拡大や制度の恒久化といった重要な変化を含んでおり、これから資産形成を考えるうえで欠かせない知識になっています。本書ではそのポイントを体系的に整理し、初心者がつまずきやすいポイントを先回りして解説しています。そのため、金融の専門知識がまったくない人でも安心して読み進めることができます。

また、経験者にも役立つ内容が多く、旧NISAの扱いや成長投資枠の応用、出口戦略などにも触れられており、読み手のレベルに応じた学びを提供しています。「これから始める人」「すでに始めている人」双方にとって、有益な情報がバランスよく盛り込まれている点は、大きな魅力と言えるでしょう。

投資の世界では、知識があるかないかだけで、将来の資産に何百万、何千万円という差が生まれることがあります。

本書は、その大きな分かれ道の前で、読者が安心して前に進めるよう、道しるべを示してくれる存在です。

自分の未来を自分でつくる力を育てる――そんな体験が、この一冊から始まります。

新NISAについて学べるおすすめ書籍

新NISAについて学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 新NISAについて学べるおすすめの本!人気ランキング

- イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方

- 1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書

- 60分でわかる! 新NISA 超入門

- 9割の“普通の人”の最適解!「逆算ほったらかし」新NISA投資術

- 50歳ですが、いまさらNISA始めてもいいですか?

- 新NISAで始める!年間240万円の配当金が入ってくる究極の株式投資