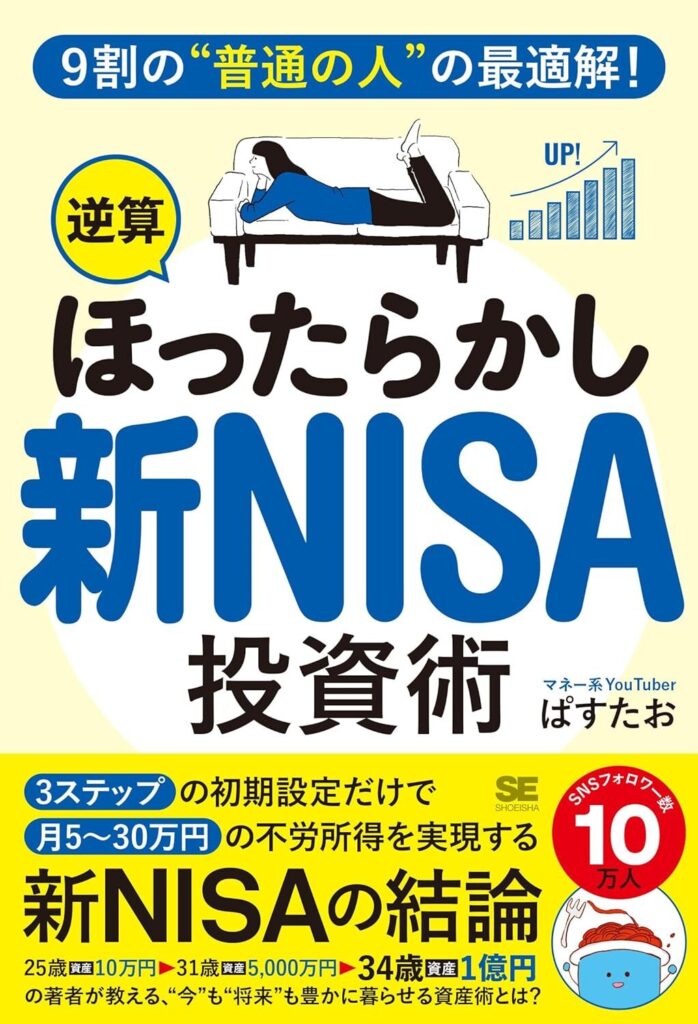

投資に詳しくない「普通の人」でも、シンプルで実行しやすい方法なら将来に備えた資産形成は可能です。2024年に始まった新NISA制度を活かし、自分に合った投資法を「逆算」から組み立てていく──そんな現実的で再現性の高いアプローチを提案するのが、本書『9割の“普通の人”の最適解!「逆算ほったらかし」新NISA投資術』です。

著者は、数々の失敗を経て1億円超の資産を築いた経験を持つ元会社員の個人投資家。

華やかな理論や専門的な知識よりも、「どうすれば迷わず・ラクに・継続できるか」に焦点をあて、3つのステップで「ほったらかしでも資産が増えていく仕組み」を誰でもつくれるように導いてくれます。

「投資はしたいけど勉強する時間がない」「何を買えばいいのか迷う」「出口戦略まで見据えた設計を知りたい」――そんな声に、シンプルで再現性のある答えを返してくれる一冊です。

制度を“使いこなす”のではなく、“自分の未来を逆算する”ための投資術を、本書で学んでみませんか?

合わせて読みたい記事

-

-

新NISAについて学べるおすすめの本 6選!人気ランキング【2026年】

2024年から新たにスタートした「新NISA制度」。これまでのNISA(少額投資非課税制度)とは異なり、制度が大幅に見直され、投資できる金額の上限や非課税期間、利用できる投資商品などがより柔軟に、そし ...

続きを見る

書籍『9割の“普通の人”の最適解!「逆算ほったらかし」新NISA投資術』の書評

この書籍は、投資に不安を感じている人や、制度の活用方法が分からず迷っている人に対して、わかりやすく実践的な道筋を示してくれる一冊です。著者の実体験をもとに語られる内容は説得力があり、特に“普通の人”というキーワードに共感する読者には、多くの示唆を与えてくれるでしょう。

以下の4つの観点から、この本の特徴を詳しく紹介します。

- 著者:ぱすたおのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ぱすたおのプロフィール

ぱすたお氏は、元銀行員という経歴を持つ一方で、現在はYouTubeやSNSで投資や家計管理について情報発信を行っているマネー系クリエイターです。会社員として働きながら資産形成に取り組み、最終的には1億円以上の資産を築き上げた経験を持っています。資産運用の実践者としての立場から、実体験をベースにした等身大のメッセージを届けており、多くの人に支持されています。

YouTubeチャンネル「ぱすたお家のFIRE戦略ch」では、投資信託やNISA制度に関するわかりやすい解説動画を投稿し、登録者数は8万人を超えています。派手な煽りではなく、地に足のついたアプローチで人気を集めており、初心者が安心して耳を傾けられる存在です。

ぱすたお氏の魅力は、読者と同じ「普通の立場」から語ってくれる点にあります。

専門的な理論ではなく、実体験に根ざした提案だからこそ、多くの初心者にとって信頼できる存在になっているのです。

本書の要約

この本で提案されている新NISAの活用術は、誰にでも実行可能な三つのシンプルなステップに整理されています。まず最初に、自分に合った投資信託を選んで購入し、次に目標資産額に到達するまで継続的に積立を続ける。そして、十分な資産が蓄積されたら、必要な分を売却するか、定期売却サービスを活用して資産を計画的に取り崩していきます。

特徴的なのは、この一連の流れが極めて現実的かつ堅実であることです。難しい分析や複雑な金融商品を必要とせず、インデックス投資を中心に据えた運用方法が軸になっています。読者が混乱しないよう、投資の基本となる「長期・分散・低コスト」の重要性が繰り返し強調されており、その考え方に則った選択をすれば、自ずと安定した資産形成に繋がる構成です。

また、制度の使い方だけでなく、考え方の面でも本質的な部分に踏み込んでいます。著者は、「制度の枠に自分を合わせるのではなく、自分の人生に制度を合わせるべきだ」と語り、読者がそれぞれの生活状況や将来像に応じて活用方法を最適化するように促しています。

一見すると当たり前に見える方法論が、なぜ多くの人にとって最適なのか――本書ではその理由が明快に解かれています。

初心者が投資に対して抱きがちな不安や疑問を、正面からやさしく解きほぐしてくれる一冊です。

本書の目的

本書が目指しているのは、単なる制度の説明書ではなく、読者が自分の人生に合わせた“新NISAの使い方”を構築できるようにすることです。つまり、知識や情報を得ること自体がゴールなのではなく、その先の実践へと踏み出し、自分なりの資産形成をスタートさせることが真の目的となっています。

多くの投資関連書籍は、「どの商品を買えば得か」「どのタイミングで始めるべきか」といったテクニカルな視点に偏りがちですが、本書はもっと根本的な問いから始まります。あなたはなぜお金を貯めたいのか、どんな生活を送りたいのか、どれほどの資産が必要なのか――そうした人生設計に根差した問いを軸に、新NISAをどう組み込むかを考える構成になっています。

このように、制度の知識を活用するだけでなく、それを実際の生活と結びつけて考えることで、読者は初めて「自分にとって意味のある投資」と向き合えるようになります。その意味で、本書は金融入門書というよりも「人生設計ツール」と呼ぶにふさわしい内容です。

お金の使い方を学ぶことは、人生の設計図を描くことに他なりません。

本書が伝えているのは、新NISAを通じて“自分自身の未来”と正面から向き合うという投資本来の意義なのです。

人気の理由と魅力

本書が広く支持を集めている理由は、単に情報が網羅的であるからではありません。その最大の魅力は、投資に対する心理的ハードルを下げ、「自分にもできる」と思わせてくれる導入設計にあります。これまで投資に対して怖さや不信感を抱いていた人でも、本書の語り口に触れれば、自然と「やってみようかな」という気持ちになれるのは大きな強みです。

その根底には、著者自身の実体験に基づいた説得力があります。華やかな実績や難解な理論をひけらかすのではなく、過去の失敗や迷いも含めた「普通の人」としての目線で話が進むため、読者は構えることなく内容に入り込むことができます。特に、ライフステージごとのケーススタディが豊富に紹介されている点は、「自分にとっての最適解」を考えるうえで大いに役立ちます。

また、制度の知識や金融商品についての解説にとどまらず、証券口座の開設方法、ポイント活用、手数料の見えづらい落とし穴など、実務的な知識まで丁寧にカバーされています。このように、「情報の深さ」と「行動のしやすさ」を同時に提供している点が、特に評価されているポイントです。

この本が伝えてくれるのは、ただ始めるだけでなく、「どう終わらせるか」「どんな心構えで続けるか」といった“本質的な問い”に向き合うことの大切さです。

それこそが、投資を一時的なブームで終わらせないためのカギなのです。

本の内容(目次)

本書『9割の“普通の人”の最適解!「逆算ほったらかし」新NISA投資術』は、新NISAを活用するための知識と実践方法を、初学者にも理解しやすい構成で段階的に解説しています。章ごとにテーマが明確に分かれており、読者は自分の知識レベルや関心に合わせて読み進めることができます。

以下の6章構成で内容が展開されています。

- 第1章 これだけは知っておきたい! 新NISAの基礎の基礎

- 第2章 「逆算ほったらかし」新NISA投資術【STEP1】積立投資枠・成長投資枠ともに投資信託(分配金なし)を購入

- 第3章 「逆算ほったらかし」新NISA投資術【STEP2】目標資産額に到達するまで運用を続ける

- 第4章 「逆算ほったらかし」新NISA投資術【STEP3】目標資産が貯まったら「必要な分だけ売却」or「定期売却」

- 第5章 “今”も“将来”も豊かに暮らすための年代別ケーススタディ

- 第6章 9割の“普通の人”が投資を一生続けるための心得

この流れを追って読むことで、新NISAに関する知識を着実に積み上げ、自分の生活や価値観に合った活用方法を見出すことができるはずです。

第1章 これだけは知っておきたい! 新NISAの基礎の基礎

新NISAを活用するにあたって、最初に理解しておきたいのが制度の全体像と、その背景にある資産形成の考え方です。この章では、「なぜ資産形成をするのか」という根本的な問いから始まり、新NISAの基本的な仕組みや非課税のメリット、制度の注目点、注意すべき点などを初心者にも分かりやすく解説しています。

著者は、新NISAに関する情報が過剰に溢れている現状に問題意識を持っており、その中で本当に大切なことが埋もれてしまっていると指摘します。さまざまな情報が飛び交うなかで、どれが自分にとって必要な情報なのか判断できず、かえって混乱してしまう初心者に向けて、この章は“基礎の基礎”をしっかりと固めてくれます。

また、制度を活用すること自体が目的化してしまっている傾向に対して警鐘を鳴らし、「自分にとっての資産形成の目的」を明確にすることの大切さを説いています。投資に詳しくなることよりも、自分自身の人生設計に照らしてどのように新NISAを活かすかという視点が求められているのです。

第2章 「逆算ほったらかし」新NISA投資術【STEP1】積立投資枠・成長投資枠ともに投資信託(分配金なし)を購入

この章では、実際に新NISAをスタートさせるための最初のステップとして、何に投資をするべきかという具体的な選択肢が提示されます。著者は「積立投資枠」と「成長投資枠」それぞれにおいて、分配金の出ない投資信託、特にインデックスファンドを推奨しています。その理由は、長期・分散・低コストという投資の基本原則に最も合致するからです。

証券会社の選び方や、ネット証券が提供するキャッシュレス決済やポイント還元といった実用的な利便性にも触れられており、理論と実践の両面から読者をサポートする内容となっています。投資信託にかかるコストの説明や、よく話題にされる「全世界株式」と「S&P500」の違い、資産配分の重要性についても丁寧に解説されています。

特に印象的なのは、「余剰資金をどのくらい投資に回すべきか」についてのアプローチです。著者は、将来だけでなく現在の生活も大切にするという視点から、無理のない投資金額を逆算して設定することを勧めています。積極的に枠を使い切るのではなく、自分のペースで進める投資姿勢を大切にしている点が、他の新NISA本とは異なる特徴です。

第3章 「逆算ほったらかし」新NISA投資術【STEP2】目標資産額に到達するまで運用を続ける

この章では、投資信託を購入した後の「運用のしかた」にフォーカスが当てられます。最も重要なキーワードは「ほったらかし」です。つまり、一度設定した積立を頻繁に見直したり、相場の上げ下げに一喜一憂して売買を繰り返したりせず、目標資産額に達するまで淡々と積み立てを継続することが推奨されます。

投資額によって将来の資産形成にどれだけ違いが出るかを、複数のシミュレーションで具体的に提示し、月々の積立額が将来の生活をどう変えるかを視覚的に理解できる構成になっています。また、日々の生活を楽しみながらも、投資を“趣味”として取り入れる「コア・サテライト投資」という柔軟な考え方も紹介され、堅実な姿勢と楽しむ心の両立が図られています。

さらに、時間の使い方と資産形成とのバランスについても触れられ、人生全体を俯瞰しながら無理なく続ける投資の在り方が語られています。目先の成果ではなく、将来の安心を見据えた継続力こそが、普通の人にとっての成功要因であるという一貫した主張が読み取れます。

第4章 「逆算ほったらかし」新NISA投資術【STEP3】目標資産が貯まったら「必要な分だけ売却」or「定期売却」

この章では、新NISAで積み立てた資産をどう活用するかという「出口戦略」に焦点を当てています。投資のゴールが曖昧なままでは、得た利益をどのように取り崩すか判断できず、かえって不安を感じる要因になります。そこで著者は、2つの出口戦略を提案しています。ひとつは「必要な時に必要な分だけ売却する方法」、もうひとつは「金融機関の定期売却サービスを活用する方法」です。

前者は柔軟性に優れていますが、自らタイミングを判断する必要があり、心理的な難しさを伴うことがあります。後者は毎月一定額または一定の割合で自動的に資産を取り崩してくれるため、仕組み化による安心感があります。ただし、定期売却に対応した証券会社は限られているため注意が必要です。

また、取り崩しの方法として「定額方式」と「定率方式」の違いにも触れられ、それぞれのメリット・デメリットがシミュレーションを通して紹介されています。過去のNISA制度で積み立てていた資産をどう扱うか、他の口座との兼ね合いはどうすれば良いかといった、よくある質問にも具体的に答えているため、この章を読むことで出口戦略に対する不安が解消されていきます。

第5章 “今”も“将来”も豊かに暮らすための年代別ケーススタディ

この章では、読者の年代に応じた新NISA活用法がケーススタディとして紹介されています。各年代が直面している現実的な課題に寄り添いながら、それぞれに合った戦略が具体的に提示されています。

20代の若年層に向けては、資産形成における時間の価値に着目し、少額でも早く始めることで将来の選択肢が広がることを強調しています。複利の効果を最大限に活かせる年代だからこそ、シンプルな積立投資が有効であると語られます。

子育て世代に対しては、教育費と老後資金という二重の課題にどう向き合うかという視点から、新NISAの活用方法が提案されています。支出が多くなりがちな時期であるからこそ、家計に負担をかけずに積み立てられる金額で継続することの意義が語られています。

50代以降においては、投資のスタートが遅くとも決して手遅れではないというメッセージが込められています。老後の資金確保だけでなく、セカンドライフをより豊かにする手段としての新NISA活用が紹介され、人生後半の安心を支える仕組みとしての位置づけがなされています。

第6章 9割の“普通の人”が投資を一生続けるための心得

最終章では、投資を始めることよりも「続けること」の難しさと、そのために持つべき心構えが語られます。著者は、自身の経験を通して「シンプルな投資が最も成果を生みやすい」という結論に至ったことを明かし、読者にも過度な情報に振り回されない姿勢を勧めています。

ここで語られる心得のひとつは、投資に詳しいことと資産を増やせることは必ずしも一致しないという視点です。市場の知識よりも、自分自身の投資方針を守り続ける「投資の握力」こそが結果を左右するという主張には説得力があります。

また、税金や手数料といったコストの影響が資産形成において見過ごせない存在であることも強調されており、投資信託選びや証券会社の比較など、地味ながら大切な要素に目を向ける姿勢が求められます。

不安になった時には「名著」に立ち返るというアドバイスも印象的で、長期投資の継続に必要なのは知識の積み重ねというよりも、自信と落ち着きを保てる環境づくりであることが伝わってきます。最終的には「自分軸を持つこと」が投資成功の鍵だと結論づけられています。

対象読者

この書籍は、新NISAに興味を持ちながらも、どこから手をつければいいのか分からずに立ち止まっている“普通の人”を読者として想定しています。

とくに、以下のような悩みや状況を抱えている方にとって、本書は現実的な一歩を踏み出すための手引きとなるでしょう。

- 投資未経験で貯金だけでは不安を感じている人

- 新NISAに興味があるが何から始めればよいか分からない人

- 忙しくて投資の勉強に時間を割けない人

- 新NISAの運用商品選びに迷っている人

- 自分のライフプランに合った投資法を見つけたい人

これらの状況に当てはまる方であれば、本書が提示する「逆算思考」による投資手法は、資産形成への理解と実行の手助けとなるでしょう。

投資未経験で貯金だけでは不安を感じている人

将来のお金の不安に対して「とりあえず貯金を続ける」ことだけが対策だと考えている人は多いかもしれません。しかし、現代の日本では金利が極めて低く、銀行預金だけでは資産が思うように増えないのが現実です。インフレによる貨幣価値の低下も加味すれば、実質的にお金の力が目減りしてしまう可能性すらあります。

それでも「投資はなんとなく怖い」「失敗したらどうしよう」と感じている人が多いのも事実です。本書は、まさにそのような不安を抱える投資未経験者のために書かれています。著者自身も“普通の人”として資産形成を始めた経験を持ち、その視点から構成された内容は、投資の敷居を大きく下げてくれます。専門用語を極力使わず、初めての人にも理解しやすい構成で書かれており、「何もわからない」状態でも読み進められるよう丁寧に設計されています。

新NISAに興味があるが何から始めればよいか分からない人

新NISAという制度に興味はあっても、具体的にどう始めればいいのか分からない――。そういった声は非常に多く聞かれます。証券会社の選び方、どの枠を使えばいいのか、どの商品を選べばよいのか、そしてどのくらいのお金を入れるべきなのかなど、初歩的な疑問が次々と浮かんできます。

本書では、こうした「入り口で迷ってしまう人」が最短距離で行動に移れるように、手順を一つずつ整理して提示しています。どこの証券会社が手数料面やサービス面で有利か、具体的な投資信託の選び方はどうするか、さらには生活に無理なく取り入れられる投資額の決め方まで、著者自身の経験と理論に基づいて詳細に語られています。

忙しくて投資の勉強に時間を割けない人

仕事や家事、育児などに日々追われている人にとって、「投資の勉強に時間をかける」というのは現実的ではないというケースも多いはずです。実際、投資を始めたいという気持ちはあっても、情報収集に多くの時間がかかると感じ、先送りにしてしまう人も少なくありません。

このような悩みに対し、本書が提案するのは「シンプルかつ再現性の高い投資スタイル」です。複雑な経済指標やチャート分析などに依存せず、長期的な積立投資によって資産を増やすという明快なアプローチを採用しています。また、投資信託の選び方や運用方法も、限られた時間の中で無理なく実践できる工夫が詰まっています。

新NISAの運用商品選びに迷っている人

新NISAを始めたものの、実際に何に投資すればいいのか分からない――。これは投資初心者の多くが直面する問題です。証券会社のサイトを見ても選択肢が多く、「結局、どれを選べばいいのか?」と戸惑う人も多いのではないでしょうか。

この点についても本書では、具体的な銘柄の選び方や、その背景にある考え方が詳細に解説されています。「全世界株式」か「S&P500」か、というテーマも取り上げられており、それぞれの特徴や選び方のヒントが示されているのは非常に実用的です。また、信託報酬(コスト)の見方や分配金の扱いなど、初心者には分かりにくいポイントもていねいに説明されており、迷いをクリアにしてくれます。

自分のライフプランに合った投資法を見つけたい方

投資に正解はありません。だからこそ、自分のライフスタイルや価値観に合った投資法を見つけることが何より大切です。本書はその点を強く意識しており、「万人に通用する投資戦略」を押し付けることなく、「自分で考え、自分で選ぶ」ための視点を与えてくれます。

第5章では、20代・子育て世代・50代といった年代別のケーススタディが豊富に取り上げられており、それぞれのライフステージに応じた運用戦略が紹介されています。どのように資産形成のゴールを設定し、どのくらいの期間・金額で積み立てていくのか。そのプロセスが具体例とともに語られているため、自分に近い立場の事例を見ながら、より現実的な方針を立てることができます。

本の感想・レビュー

投資初心者の私でも迷わず読めた

正直に言って、これまで「投資」という言葉を聞くだけで少し身構えてしまうタイプでした。新NISAも気になってはいたものの、「難しそうだな」「失敗したらどうしよう」という不安が先に立って、なかなか一歩を踏み出せずにいました。

そんな私でも、この本は最初から最後まで迷わず読めました。「はじめに」で投資初心者が感じがちな戸惑いや情報の多さへの疑問が丁寧に言語化されていて、「ああ、まさに私のことだ」と思わず頷いてしまいました。内容はとても整理されていて、「結論から知りたい人」「じっくり理解したい人」どちらにも優しい構成になっています。

特に「3ステップで完結する」という枠組みがあるおかげで、ページをめくるごとに「自分でもできそうだな」という実感が湧いてきたのが嬉しかったです。

他の新NISA本との明確な違いを感じた

実はこの本を読む前に、いくつかの新NISA関連の本を手に取ったことがありました。でも、正直どれも「制度の説明に終始している」「知識が断片的」「読んだ後に何をすればいいのか分からない」といった印象ばかりでした。

この本は違います。制度説明はコンパクトに、けれど必要な情報は丁寧に押さえつつ、あくまで「どう活用すべきか?」という実践視点にフォーカスされている点が決定的に優れていました。

また、著者自身が“普通の人”という立場から試行錯誤を重ねた結果をもとに書いているので、上から目線のアドバイスではなく、「一緒に考えましょう」という語りかけのような距離感が心地よかったです。他の類書と比べても、実感の伴う投資書として群を抜いていると感じました。

無理に煽らない誠実なトーンが好印象

投資関連の書籍にありがちな“煽り”や“強気な断定”が、この本にはありませんでした。それがとても心地よく、安心感につながりました。著者は、自身の投資成功体験を誇示するのではなく、「普通の人がどうすれば同じような道を歩めるか」に真剣に向き合っていると感じました。

たとえば、「誰でも必ず儲かる」といった断定的な表現は一切なく、「この方法なら再現性が高い」「続けることの大切さ」という誠実な言葉に終始していて、信頼して読み進めることができました。読者をコントロールしようとせず、あくまで判断を委ねる姿勢が印象的です。

個人的には、これだけ真摯に語られると、自然と「試してみようかな」という気持ちが湧いてくるのが不思議でした。

「自分にもできそう」と思わせる力がある

この本を読み終えて、最も強く感じたのは「自分にもできそう」という確かな手応えでした。投資経験の少ない私にとって、資産運用というのは“専門家だけの領域”のように思えていたのですが、本書ではあえて専門用語や理論を省き、実際にやるべき行動にフォーカスしている点がありがたかったです。

特に、STEPごとにやるべきことが具体的に示されているので、「明日、口座開設してみよう」「この投資信託を調べてみよう」と、自然にアクションにつながっていきました。

「知識よりも続ける力が大切」と繰り返し語られていた点も、自分のような凡人にはとても励みになりました。背伸びせず、自分のペースでやればいい。そう思えるだけでも、投資に向き合う心理的ハードルがぐっと下がった気がします。

著者の等身大の姿勢が心に響いた

この本を読んでいて、何よりも強く感じたのは、著者の「ぱすたお」さんがとても身近な存在に思えたことです。書いてある内容はもちろん実用的ですが、それ以上に、著者自身が“普通の人”として登場しているところに、親しみを抱きました。

投資の世界というと、どこか冷たくて、勝ち組だけが語るような空気感があります。でも、ぱすたおさんは違いました。文章の端々から、家族を大事にしている様子や、趣味に時間を使う穏やかな暮らしが伝わってきて、「こんな人が話すなら信じられるかもしれない」と思えたんです。投資家ではなく、生活者としての視点があるからこそ、一言ひとことが自然に心に入ってきたのだと思います。

お金の本なのに、読み終わって温かい気持ちになるとは思いませんでした。

ビジュアルで分かる投資戦略が助かった

私はどちらかというと、文字ばかりの本だと途中で疲れてしまうタイプなのですが、この本は全体を通して図解がしっかりしていて、とても助けられました。とくに「新NISA活用術の3ステップ」の全体像がイメージ図で示されていたところは、理解の大きな手助けになりました。

文字情報だけでは把握しづらい運用の流れや、積立と売却の違い、金融機関ごとの対応状況まで、視覚的に整理されていたおかげで、自分の頭の中でも自然に構造化できたのです。シンプルな線と色使いで構成された図は、必要な情報にスッと集中できるようになっていて、無駄な情報が一切ありませんでした。

難解に見えるテーマでも、視覚情報があるだけでこれほどまでにとっつきやすくなるのかと、改めて感じさせられました。

定期売却の考え方がとても参考になった

私はすでに新NISAで運用を始めていたのですが、「出口戦略」について具体的に考えたことはありませんでした。この本を読んで、「投資は始め方よりも終わり方が大事かもしれない」と、目から鱗が落ちるような気づきを得ました。

定期売却の方法、売却タイミングの選び方、金融機関の対応状況などが一つひとつ丁寧に解説されていて、読みながら「これは必ず活かさなければ」と真剣になっている自分がいました。特に、売却方法には「定額」「定率」といった異なるアプローチがあり、それぞれのメリットと注意点を比較しながら紹介してくれている点が非常に実務的でした。

投資を「始めること」にばかり意識が向いてしまいがちですが、この出口戦略にまできちんとフォーカスしているのが、この本の大きな価値だと感じました。

年代別ケーススタディで共感がもてた

私は40代で子育ても終盤に差しかかっていますが、この本で紹介されていた「年代別の新NISA活用術」は、非常に参考になりました。年齢やライフステージごとに異なる課題と向き合っている人たちに寄り添った事例がいくつも紹介されていて、読んでいて「これは自分に当てはまるな」と感じる部分が多かったです。

特に、子育て世代や50代向けの内容では、教育費と老後資金のバランスに悩む家庭に対して、どのように資産形成の設計をするべきかが具体的に提示されていて、非常に現実的でした。理論だけでなく、「どう生活の中で落とし込むか」という視点があるからこそ、読者の立場が反映されているように思えました。

年齢や生活背景が違っても、それぞれの状況にあった投資の形があるというメッセージが伝わってきて、とても励まされました。

まとめ

本書『9割の“普通の人”の最適解!「逆算ほったらかし」新NISA投資術』は、投資経験の有無を問わず、これから資産形成を始めたいと考えている人に向けた実用的な1冊です。

ここでは、読了後に押さえておきたい3つのポイントを整理します。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

新NISAを活用した資産形成に関心があるものの、何から手を付けてよいのか分からずに不安を感じている方にとって、本書は非常に頼りになる存在です。

ここでは、本書を通して得られる主要なメリットを4つの観点から整理してみます。

投資への心理的ハードルを下げてくれる

新NISAに興味はあっても、最初の一歩を踏み出すには大きな心理的な壁を感じている方も少なくありません。本書では、著者自身の経験やつまずきのエピソードを交えながら、「完璧な知識がなくても始められる」という安心感を与えてくれます。難しい理論を排し、「ほったらかしでいい」と明言するスタンスが、読者にとって大きな支えになります。

ライフプランに合った投資方法が見つかる

一律的な投資戦略ではなく、「自分専用の投資法を作る」ことに重きを置いている点が、本書の大きな特徴です。貯金がある程度ある人、将来の教育費が気になる人、定年後の生活設計を立てたい人など、それぞれの人生設計に合わせてNISAを活用する方法が豊富に解説されています。読者は自分の現在地と目標に応じて、適切な戦略を組み立てるヒントを得ることができます。

投資戦略の全体像が簡潔に理解できる

「逆算して設計し、あとはほったらかしにする」という三段構成のアプローチは非常に明快で、従来の投資本にありがちな複雑さがありません。STEP1の選定、STEP2の継続、STEP3の出口戦略といった流れが繰り返し丁寧に解説されており、読後には投資の全体像を自然に理解できる構成になっています。

実践にすぐ移せる具体性がある

制度や考え方の説明にとどまらず、どの金融機関を選べばいいのか、どのような商品が適しているのか、さらには出口戦略にまで踏み込んだ具体的な情報が網羅されています。読み終えたその日から実践に移すためのガイドとしても機能する一冊です。迷いなく行動に移したい方にとって、最適な伴走書となるでしょう。

本書の魅力は、制度の説明に終始せず、読者一人ひとりが「いつ・何を・どうすればいいのか」が自然にわかるよう構成されている点にあります。

初心者にも経験者にも、再現性のある投資の“設計図”を提供してくれるのが大きな特徴です。

読後の次のステップ

本書を読み終えたとき、多くの読者は「なるほど、仕組みは分かった。では次に何をすればいいのか」と思われることでしょう。

ここでは、読み終えた後に実際の行動へと移すためのステップを、具体的に4つの方向から示していきます。

step

1自分の資産形成の目的を言語化する

まず最初に行うべきは、自分がなぜ資産形成をしたいのかを明文化することです。本書でも強調されていたように、「目的なき投資」は迷いや不安の原因になります。老後の安心のためか、教育費の備えか、それともセミリタイアを見据えてか——こうした目的をはっきりとさせることで、その後の戦略がブレなくなります。目的が明確になることで、毎月の積立額や投資商品の選定にも自信を持てるようになります。

step

2最適な証券口座を開設する

投資方針が定まったら、次はその方針に適した証券口座を準備します。本書では、楽天証券やSBI証券など、定期売却サービスを含めて新NISAとの相性が良いネット証券が紹介されています。実際に口座開設の手続きを進めることで、ようやく「理論」から「実行」へと踏み出すことができます。特に口座選びは、将来的な使い勝手や売却時の対応にも直結するため、焦らず比較検討しながら選ぶとよいでしょう。

step

3投資信託を選んで少額から始めてみる

口座を開設したら、いよいよ商品の選定です。本書では「全世界株式」や「S&P500」に代表されるインデックス型の投資信託が勧められており、初心者にも分かりやすく、かつ実績もある商品が具体的に挙げられています。最初から大きな金額を投じる必要はなく、月1万円からでも始められるのが新NISAの魅力です。まずは小さく始めて、運用に慣れていく中で自分なりのリズムを掴んでいくことが大切です。

step

4定期的な振り返りと微調整を習慣化する

新NISAの基本は「ほったらかし」ですが、完全に放置するわけではありません。半年に1度や年に1度など、定期的に運用状況を振り返る時間を持つことが推奨されます。資産の増減だけでなく、自分のライフスタイルや目的が変化していないかを確認することも重要です。その上で、必要であれば積立額の見直しや出口戦略の準備を進めていきましょう。柔軟に調整する姿勢が、長く安心して投資を続けるための鍵となります。

「本を読む」から「実行する」までの間に壁があると感じる人は多いですが、本書はその橋渡しまで丁寧に導いてくれます。

次に取るべき行動が明確だからこそ、迷わず一歩を踏み出せる構成になっているのです。

総括

書籍『9割の“普通の人”の最適解!「逆算ほったらかし」新NISA投資術』は、これから資産形成を始める人にとって、実に具体的で実践的な道しるべとなる一冊です。特に、投資の知識がない“普通の人”こそが、安心して投資に取り組めるようにという視点が一貫しており、従来の投資本にはない親しみやすさと明快さを備えています。

新NISAに関する情報が氾濫するなかで、本書は「とりあえず始める」ではなく、「自分のライフプランから逆算して活用する」ことの大切さを説いています。これにより読者は、他人に合わせるのではなく、自分に最も合った投資方針を見つけることが可能になります。著者自身の経験に基づいたアドバイスが、理論だけでなく感情や不安にも寄り添っている点は、大きな安心感を与えてくれるでしょう。

投資に対する不安や複雑さを解きほぐし、「できそう」「始めてみよう」と思わせてくれる構成力も本書の魅力です。三つのステップという明快な枠組みは、初心者でも迷わず取り組める設計になっており、シンプルさの中に実効性を感じさせます。さらに、年代別のケーススタディや出口戦略に関する詳細な説明も、長期的な視点での計画立てを促す重要な要素となっています。

本書は単なる知識提供のための投資本ではありません。読者一人ひとりが自分の人生に照らし合わせて「実際にどう活かすか」を真剣に考えられるよう、柔軟で現実的な指針を与えてくれる実用書です。

読み終えたときには、「これは私にもできる」という確信と共に、一歩踏み出す勇気が自然と湧いてくるはずです。

新NISAの本質を掴み、“普通の人”が自分らしくお金と向き合うための一冊として、確かな価値を感じる内容に仕上がっています。

新NISAについて学べるおすすめ書籍

新NISAについて学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 新NISAについて学べるおすすめの本!人気ランキング

- イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方

- 1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書

- 60分でわかる! 新NISA 超入門

- 9割の“普通の人”の最適解!「逆算ほったらかし」新NISA投資術

- 50歳ですが、いまさらNISA始めてもいいですか?

- 新NISAで始める!年間240万円の配当金が入ってくる究極の株式投資