「会社四季報って情報量が多すぎて、どこをどう読めばいいのかわからない…」

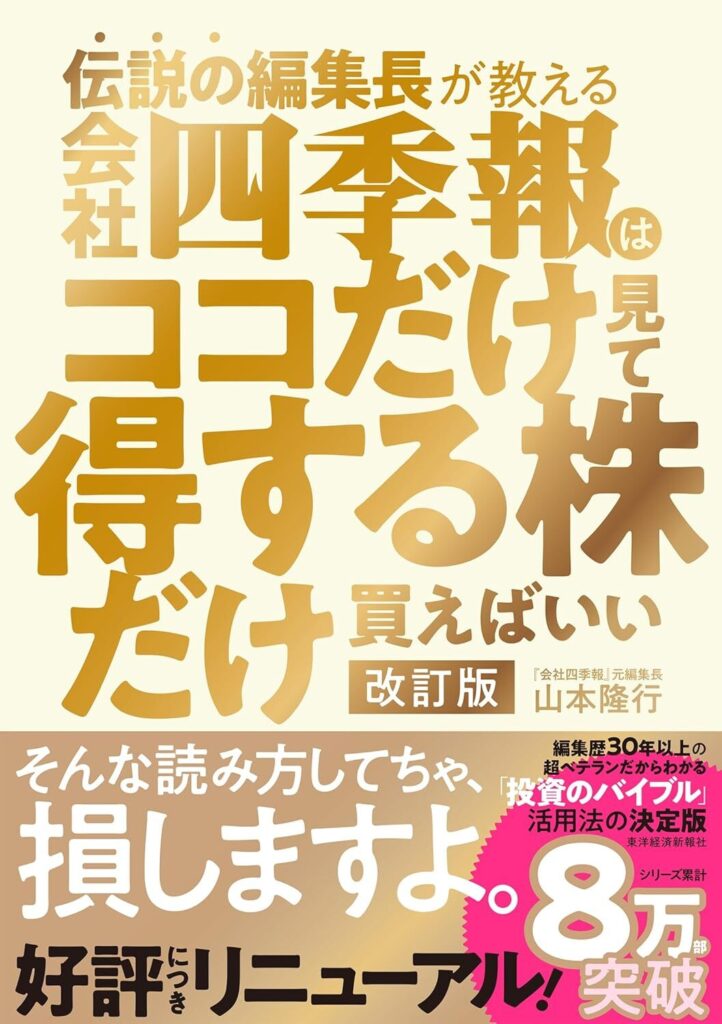

そんな悩みを持つ個人投資家や初心者にこそ手に取ってほしい一冊が、『伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版』です。

著者は、長年『会社四季報』の編集に携わり、個人投資家向けセミナーでも人気を集める山本隆行氏。現場の記者だからこそ知っている「四季報の裏の読み方」や、プロ顔負けの“お宝銘柄”の見つけ方が、誰にでも実践できる形で詰め込まれています。

本書を読めば、膨大な情報に翻弄されることなく、短時間で「買うべき株」「今は見るだけでいい株」を選別できる“武器”が手に入るはずです。

投資の精度を一段上げたいあなたへ、四季報という羅針盤をどう使いこなすか。その答えが、ここにあります。

合わせて読みたい記事

-

-

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2025年】

「会社四季報を買ってみたものの、ページを開いても何が書いてあるのかさっぱり分からない…」そんな悩みを抱えている投資初心者は少なくありません。四季報は上場企業の情報がぎっしり詰まった、まさに“投資家のバ ...

続きを見る

- 書籍『伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版』の書評

- 本の内容(目次)

- 第1章 会社四季報は毎号読むから意味がある

- 第2章 各号の特徴を生かしてお宝銘柄を発掘!

- 第3章 会社四季報、1冊だけ買うなら何を買う?

- 第4章 稼ぎ頭を見抜くとっておきテクニック

- 第5章 人と10倍差をつける会社四季報読解術

- 第6章 業績欄 「知ってるつもり」じゃもったいない

- 第7章 大化け候補を探せ!

- 第8章 外国人投資家が好きな株・嫌いな株

- 第9章 会社四季報 「分解術」で大事なことが見えてくる

- 第10章 キャッシュフローでわかる儲けのウソ・ホント

- 第11章 最高益企業を狙え!

- 第12章 「フル生産」の落とし穴

- 第13章 年収の変化は一大ヒントなのだ

- 第14章 売上高には不思議がいっぱい

- 第15章 割安株の本当の探し方

- 第16章 株価チャートはここだけ見よ!

- 対象読者

- 本の感想・レビュー

- まとめ

書籍『伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版』の書評

本書は、プロの個人投資家も愛用する『会社四季報』の読み解き方を、元編集長が直々に指南するという極めて実用的な一冊です。

しかし単なる「読み方ガイド」ではありません。膨大な情報から「使える」要素をどう抽出するか、何を切り捨て、どの数字に集中すべきか――その“選球眼”を伝える内容です。

この書評では、以下の観点で本書の全体像と魅力を掘り下げていきます。

- 著者:山本 隆行のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれの視点から、本書の価値や投資初心者にとっての学びをじっくりご紹介していきます。

著者:山本 隆行のプロフィール

山本隆行氏は、日本で最も有名な株式情報誌「会社四季報」の長年の編集者として知られる人物です。1959年生まれ、早稲田大学法学部を卒業後、東洋経済新報社に入社し、以来30年以上にわたり四季報の編集・企画に携わってきました。2012年には四季報の編集長に就任。さらに、会社四季報オンラインの初代編集長も務め、紙とデジタルの両方で個人投資家のサポートに尽力してきました。

記者・編集長としてのキャリアは、単に記事を「作る」だけにとどまりません。実際に企業のIR(投資家向け情報)を分析し、膨大な決算データや業績の変化、経営者の発言に目を通して「どこが注目に値するか」を見抜く力を培ってきた人物です。

退社後も複数の投資セミナーで講師を務めるなど、現場感覚を失わず活動を継続。どんな投資家にも役立つ“実戦的な目利き術”を発信し続けています。理論家というより“実地で鍛えた読み筋”を教えてくれる、まさに「伝説の編集長」という言葉がふさわしい人物です。

本書の要約

本書は、3,000社以上のデータが掲載された『会社四季報』の中から「本当に見るべきポイント」だけを抽出し、投資判断に結びつける実践的なノウハウを提供しています。

通常、四季報は分厚く、情報量が膨大です。特に初心者にとっては「何を見ればいいのか」「どこから読めばいいのか」がわかりにくく、途中で挫折してしまうことも少なくありません。しかし、著者の山本隆行氏は「全部を読む必要はない」「むしろ読むべき箇所はごく一部でいい」と断言しています。

たとえば、次のような視点が示されます。

- 売上高が前年比で15%以上伸びている企業は「大化け候補」として注目

- 営業利益進捗率を四半期ごとにチェックして、上方修正の兆候を捉える

- “独自増額”の記述は市場が気づいていない上方修正サイン

- “黒字転換”といったキーワードは株価反発の起点になる

また、四季報の号ごとの特徴(春号、夏号、秋号、冬号)や、文章に込められた記者のニュアンス、さらには企業名や事業構成欄からの“企業の本質の読み取り方”まで言及されており、「数値」だけでなく「文章」からも投資のヒントを得られることが紹介されています。

PERやPBRといった基本的な株価指標も、単に「数字が低ければ割安」という教科書的な解釈ではなく、「市場がどう期待しているか」という視点で読み解くように指南されており、読者の“考え方”を根本から変える構成になっています。

本書の目的

著者がこの本を通じて読者に伝えたいのは、「自分の力で“得する株”を見つけられるようになること」です。

つまり、“読むことが目的”ではなく、“買うべき株を探し当てること”が最終目標です。だからこそ、膨大なデータを無理に理解するのではなく、「絞って読む」「型を覚える」「再現する」ことに焦点が置かれています。

初心者にありがちな「四季報はプロ向け」という誤解を解き、「初心者でもポイントさえつかめば十分に使いこなせるツールだ」と繰り返し伝えています。

そのために本書では、次のような実践的アプローチが採られています。

- 時間のない人でも読めるよう、章立ては簡潔かつコンパクト

- 用語解説や図表を豊富に使い、“読むストレス”を最小限に

- 「読む順番」や「飛ばしていいページ」も明確に提示

- 初心者が抱きやすい“誤解”に対して、経験者の視点から正しい理解を促す

特に注目すべきは、「読む投資」から「儲ける投資」への橋渡し役をこの本が果たしている点です。数字を眺めて満足するのではなく、企業の変化や兆しを見抜き、それを売買に結びつけるという“投資行動の一連の流れ”を自然と身につけられるよう工夫されています。

人気の理由と魅力

本書が多くの読者から支持されている理由は、単に内容が有用だからというだけではありません。構成や文体、視点の取り方にも明確な魅力が存在しています。

まず、「四季報を読む目を育てる」という明確な目的設定が読者の心をつかんでいます。情報過多な現代において、「どの情報をどう使えばよいのか」を教えてくれる本は貴重です。

次に、初学者にもやさしい解説です。専門用語には逐一補足が入り、PERやROEといった株式指標も、「なぜそれが大事なのか」「どう使うのか」まで丁寧に解説されます。実際、「これまで数字が怖かったけど、本書で意味がわかるようになった」という声も少なくありません。

さらに、読み進めるほどに深まる構成も特徴です。第1章では読み方の基本を示し、第2章から各号の活用法、第4章では企業の“稼ぎ頭”の見抜き方、第10章ではキャッシュフローの本質的な分析法にまで踏み込みます。これはまさに、初心者から中級者への橋渡しをしてくれる学習曲線そのものです。

そして何より、著者の実務経験がにじみ出る「編集者の視点」。単に株価がどうなるかではなく、「この企業の何が変わったのか?」「四季報に記載されているこの一文の意味は?」というような、情報の“背景”に迫る語り口が、読者にとって新鮮な気づきを与えます。

本の内容(目次)

本書の中身は、16章構成で会社四季報の読み方・活かし方を体系的に解説しています。それぞれの章には、企業分析や銘柄選びの実践的なヒントが詰まっており、初心者から中級者まで確実にスキルアップできる内容です。

以下のような構成になっています。

- 第1章:会社四季報は毎号読むから意味がある

- 第2章:各号の特徴を生かしてお宝銘柄を発掘!

- 第3章:会社四季報、1冊だけ買うなら何を買う?

- 第4章:稼ぎ頭を見抜くとっておきテクニック

- 第5章:人と10倍差をつける会社四季報読解術

- 第6章:業績欄「知ってるつもり」じゃもったいない

- 第7章:大化け候補を探せ!

- 第8章:外国人投資家が好きな株・嫌いな株

- 第9章:会社四季報「分解術」で大事なことが見えてくる

- 第10章:キャッシュフローでわかる儲けのウソ・ホント

- 第11章:最高益企業を狙え!

- 第12章:「フル生産」の落とし穴

- 第13章:年収の変化は一大ヒントなのだ

- 第14章:売上高には不思議がいっぱい

- 第15章:割安株の本当の探し方

- 第16章:株価チャートはここだけ見よ!

読むときのガイドとして、この順番通りに内容を摂取すると「四季報の使い方」が自然に身につく設計です。

最初の章では全体像を捉える読み方、その後は実践的な視点、指標の活用、チャート分析へと段階的に進みます。各章の内容や構成を理解することで、今後の本文をすんなり吸収できるでしょう。

第1章 会社四季報は毎号読むから意味がある

本章では、会社四季報が「なぜ年4回発行されているのか」その意味と意義を明らかにしています。ただデータ集として使うだけではもったいないという、著者・山本氏ならではの鋭い指摘が詰まっています。

たとえば、春号・夏号・秋号・新春号のそれぞれには役割と狙い目があり、株価が動く前兆を発見できるヒントが眠っているというのです。特に「夏号」は企業の1年間の動きを見通す上で重要な指標となります。

また、単なる減益でも、「よい減益」と「悪い減益」があると強調されています。例えば、設備投資によって一時的に利益が落ちても、将来の成長に資するものであれば、それはチャンスでもあるのです。

第2章 各号の特徴を生かしてお宝銘柄を発掘!

四季報の各号には、それぞれ「クセ」があります。本章では、その特徴を理解し、相場で有利に立ち回るための戦術が展開されています。

特に注目すべきは、「独自増額」や「一転減益」といったキーワードです。これは、四季報の記者が独自に分析し、会社予想にない業績の見込みを盛り込んだもの。実際の相場では、こうした記述が出た後に株価が動くことも少なくありません。

また、「春号は異質」「秋号は増額銘柄が出やすい」など、知られていない各号の使い分けが示されており、単なるデータの羅列として四季報を見るのではなく、「意図を読み取る」読み方を教えてくれます。

第3章 会社四季報、1冊だけ買うなら何を買う?

もしも「1冊だけ買うとしたら?」という問いに、本書は非常に明快に答えています。それは、あなたが“何を目的に投資しているか”で変わるからです。

たとえば短期的に業績修正を狙いたいなら秋号、中長期の成長性を見たいなら春号が向いています。人気の夏号は実は“情報の鮮度”が落ちやすく、表面的なデータだけで判断すると見誤る危険があります。

ここでは「業績修正回数ランキング」や「営業利益進捗率」など、四季報に掲載されている“地味だが強力な指標”の活用法も紹介されており、情報の見方一つで優位性を持てるという点を丁寧に説明しています。

第4章 稼ぎ頭を見抜くとっておきテクニック

「この会社、何で儲けてるの?」——これに答えられる投資家は意外と少ないのです。本章では、【連結事業】欄から稼ぎ頭=主力事業を読み解くテクニックが紹介されています。

たとえば、ホンダが今や自動車以外の利益も大きいことや、味の素が食品以外にも収益源を持っている点など、表面上の業種に惑わされない“本質的な事業理解”が求められます。

さらに、海外比率や利益率のチェックによって「意外性のある成長銘柄」を掘り起こす方法も解説。表面的な決算資料では見落としがちな部分を、四季報ならではの網羅性でカバーできます。

第5章 人と10倍差をつける会社四季報読解術

投資で成功するためには、誰もが見る情報から“他人と違う解釈”を引き出す力が必要です。この章では、まさにそのための“人と差がつく読み方”を学びます。

たとえば、証券コードの先頭2ケタは業種を示す番号であり、「01〜10番台の企業」は東証プライムの老舗企業であることが多いという知識だけでも、取引所区分や業種の特性をすばやく把握できます。

また、注目すべきは「業績欄の記述」。たった1行の表現の裏に、記者が感じた企業の変化の兆しや、慎重な姿勢がにじみ出ていることがあります。「営業益は横ばいも、通期では回復見通し」など、微妙な言い回しが大きな意味を持つのです。

さらには、「材料欄」の表現から将来の成長テーマを探る視点も紹介されます。AI、脱炭素、円安恩恵など、トレンドキーワードが潜んでいることがあるため、それを拾い上げる力が“先回り投資”を可能にします。

第6章 業績欄 「知ってるつもり」じゃもったいない

多くの読者が見逃している“業績欄”の奥深さに光を当てた章です。ここには企業の健康状態を見抜くための重要な手がかりが詰まっています。

まず注目すべきは「売上高」と「営業利益」の関係です。売上高は単なる金額ではなく、「販売数量 × 単価」の掛け算で決まります。したがって、売上が伸びていても単価が下がっているのか、数量が伸びているのかで、見方は大きく変わります。

また、利益には「営業利益」「経常利益」「当期純利益」など4つの段階があり、それぞれの意味と見極めポイントが丁寧に解説されています。とくに「配当政策」や「PBR(株価純資産倍率)」の使い方には最新トレンドが盛り込まれており、実践に活かせる内容になっています。

第7章 大化け候補を探せ!

「大化け株」とは、短期間で株価が2倍、3倍、時には10倍以上に跳ね上がるような銘柄を指します。ここでは、そんな銘柄の“芽”を会社四季報からどう見つけるかを解説しています。

そのひとつが「売上高の成長率」。著者は、最低でも前年比15〜20%以上の増収を維持できる企業に注目すべきだと語ります。これは、利益ではなく“売上”に注目することで、真に拡大している企業を見抜くという手法です。

ただし、売上が伸びているからといって必ずしも“いい株”とは限りません。利益率やキャッシュフロー、成長の持続性も加味する必要があります。この章では、「成長株に潜む落とし穴」についても言及され、急成長の陰でリスクが潜んでいる例も取り上げられています。

また、IFRS(国際会計基準)による“見かけの成長”にも注意が必要です。IFRSでは、のれん償却がない、収益認識基準が異なるなど、数字が実態を正確に反映していないケースがあるため、単純な比較は禁物です。

第8章 外国人投資家が好きな株・嫌いな株

外国人投資家は、東京株式市場の取引高の6〜7割を占める主役です。彼らの“物差し”を知ることは、株価が動く方向を読むうえで非常に重要です。

この章では、外国人が重視する指標として「ROE(自己資本利益率)」と「ROA(総資産利益率)」の意味と違いを丁寧に解説。また、彼らが好む企業として、ガバナンスの効いた収益体質の強い銘柄が挙げられます。

具体例として、スシローやファーストリテイリングのように「グローバルでの成長」が期待される企業、あるいはNTTのように「分割によって買いやすくなった」銘柄が紹介されています。

また、ISS(議決権助言会社)の影響や、大株主の顔ぶれ(カストディアンなど)を読み解くテクニックも掲載されており、上級者でも唸る内容になっています。

第9章 会社四季報 「分解術」で大事なことが見えてくる

この章のキーワードは「分解」です。四季報に載っている通期業績や予想は、年間を通じた数字としてまとめられていますが、それをそのまま受け取るのではなく、「四半期単位」に分けて読むことで、よりリアルな企業の状況が見えてきます。

たとえば、前年同期比で見ると減益なのに、直近の四半期では黒字転換している企業。こうした変化の兆しは、四季報の通期予想だけを見ていると見逃してしまいがちです。そこで著者は、「1Q・2Q・3Q・4Qの変化を追いかける“分解読み”」を提案しています。

また、「上方修正なのに株価が下がる」「減益なのに株価が上がる」という一見矛盾した動きも、分解して見ることで納得がいくケースがあります。市場は“すでに織り込んでいた”のか、“サプライズだった”のかを見極めるには、四半期単位での成長の勢いを見ることが重要なのです。

第10章 キャッシュフローでわかる儲けのウソ・ホント

四季報における“利益”の情報は重要ですが、「本当にお金が入っているのか?」という視点を持つことがより大切です。そこで登場するのが「キャッシュフロー(CF)」という概念です。この章では、損益計算書(PL)では見えない企業の“お金の流れ”をキャッシュフローで読み解く方法が解説されています。

たとえば、営業利益は黒字でも、営業キャッシュフローがマイナスになっている企業は、実際には「お金が残っていない」状態かもしれません。これは“勘定合って銭足らず”の状態で、いくら利益を出しても運転資金が足りずに資金繰りが悪化する危険があります。

また、キャッシュリッチ企業=安心というイメージがありますが、本書ではその落とし穴も指摘されています。現金が多い企業でも、「資産を活かせていない」「株主還元が少ない」場合は評価が低くなることもあるのです。

さらに、「負ののれん」「過度な投資活動」など、一見すると優良に見える企業でも、キャッシュの流れに異常がある場合は注意が必要です。著者はこうしたリスクを“厚化粧”と呼び、企業の本質を見抜く力の重要性を説いています。

第11章 最高益企業を狙え!

株式市場が強く反応するキーワード、それが「最高益」です。この章では、最高益の種類を分類し、それぞれの投資妙味を解説しています。

大きく分けると、以下の4パターンが紹介されています。

- 毎年更新型(連続最高益)

- 数年おき型(循環的に最高益)

- 久しぶり型(改革や転機による回復)

- 棚ぼた型・外部要因型(市況や政策の影響)

注目すべきは、「久しぶり最高益」にこそ大きなチャンスが眠っている点。これは、構造改革や新事業の成果が表れた証であり、投資家にとっては“第二の創業”のような局面です。

また、「赤字で買って最高益で売る」という投資戦略も、過去の成功事例(例:ソニー)をもとに紹介されています。

第12章 「フル生産」の落とし穴

「フル生産」「フル稼働」――一見すると非常に好調な企業の象徴に思えます。しかしこの章では、そうした“生産のピーク状態”が必ずしも良いサインではないことを指摘しています。

フル稼働状態は、需要が供給を上回っている証拠である一方、裏を返せば「これ以上は作れない=伸びしろがない」とも言えます。また、製造業などではフル生産が続くと、設備の更新・修繕・増設などに多額の投資が必要となり、資本効率が低下するリスクもあります。

さらに、過去にはこうしたフル稼働の状況で“過剰投資”に走り、のちに「減損処理(資産価値の急落)」で業績悪化した事例が多く存在します。本章では、そうした失敗を回避するために、設備投資額と減価償却費、そして研究開発費のバランスを読み解く技術が解説されています。

とくに「研究開発費」は、将来の成長に直結する投資項目であり、単に“額が大きければ良い”というものではなく、売上高比率や中身にも注目することが大切です。

第13章 年収の変化は一大ヒントなのだ

企業の業績や株価の将来性を探るうえで、実は「従業員の年収」にも注目すべきです。これは“人材への投資”や“企業の稼ぐ力”のバロメーターとも言えます。

この章では、「平均年収が大きく上がっている企業」は、業績が好調である可能性が高く、逆に「年収が横ばい、もしくは下がっている企業」は、収益に陰りが出ている兆候かもしれないと示唆しています。

また、地方本社企業に目を向けると、隠れた優良企業が多く存在しており、そうした企業が大手に負けずに高水準の年収を実現しているケースも紹介されています。とくに「1人当たりの売上・利益」といった“生産性”の指標と照らし合わせることで、企業の本質的な成長性が見えてきます。

第14章 売上高には不思議がいっぱい

一見単純に思える「売上高」ですが、実は非常に奥が深く、企業の規模・成長力・財務の健全性など、さまざまな情報を含んでいます。

たとえば、「売上高を大きく超える有利子負債(借金)を抱えている企業」は、財務的なリスクが高まっている可能性があります。また、「PSR(株価売上高倍率)」が高い=市場が将来に期待しているという見方もできますが、裏を返せば「期待倒れ」で株価が下がるリスクもあるということです。

本章ではさらに、「売上高が時価総額を逆転した瞬間が、株価の上昇転換点になる」といった着眼点も紹介されています。これは、いわば“見直し買い”のサインとも言える現象であり、バリュー株投資家にとっての“狙い目”になります。

第15章 割安株の本当の探し方

「PERが低い=割安」という認識は、多くの初心者投資家に共有されていますが、本書ではこの常識に警鐘を鳴らします。PER(株価収益率)には“落とし穴”があるのです。

たとえば、将来の利益成長を織り込んでいない企業は、PERが低くても株価が上がらないことが多くあります。反対に、PERが一見高く見えても、今後の成長率が高ければ“実質割安”というケースもあります。

ここで著者が紹介するのが「PEGレシオ」という指標です。これは「PER ÷ EPS成長率」で計算され、成長を加味した割安度を測る尺度です。PEGが1倍以下であれば、割安と判断されるのが一般的です。

また、PBR(株価純資産倍率)も重要な評価軸として登場しますが、単に「1倍割れだから割安」ではなく、「企業の資産がどれだけ効率よく利益を生んでいるか」をチェックすることが不可欠です。

第16章 株価チャートはここだけ見よ!

最後の章では、ファンダメンタル分析だけでなく、「テクニカル分析」――すなわち“チャート読み”の基本的な視点が紹介されています。

四季報にはチャート情報が掲載されている号もあり、これをどう読み解くかが重要です。とくに重視すべきは「ローソク足」「移動平均線」「出来高」の3つ。

ローソク足は、日々の価格変動を視覚的に表したもので、ヒゲの長さや実体の大きさで“売りと買いの攻防”が見えます。移動平均線は価格のトレンドを示し、「ゴールデンクロス」や「デッドクロス」といったサインで売買タイミングを測ることができます。

また、出来高(売買量)は「注目度」のバロメーターであり、「株価に先行する」ことが多いという経験則もあります。つまり、株価が動き出す前に出来高が増えていたら、その銘柄には“何かが起きている”可能性が高いのです。

対象読者

株式投資に取り組む人は年々増加していますが、「会社四季報をどう読めばいいのかわからない」「自分で銘柄を選ぶ自信がない」「データが多すぎて挫折した」という声は少なくありません。本書は、そうした悩みを抱える読者に向けて、四季報を「感覚」ではなく「戦略的に」読む技術を教える実用的なガイドです。

特に、以下のようなタイプの読者に向いています。

- 投資初心者で「会社四季報」に興味がある人

- 「お宝銘柄」や「大化け株」を自分で見つけたい人

- 効率よく銘柄分析をしたい忙しいサラリーマン投資家

- ファンダメンタルズ重視の中長期投資家

- 定年後の資産運用として株式投資を始めたい人

それぞれの立場から得られる学びについては、次項で具体的に掘り下げていきます。読み進めることで、自分の投資スタイルに合った使い方がきっと見つかるはずです。

投資初心者で「会社四季報」に興味がある人

投資を始めようとする際にまずぶつかるのが「何から勉強すればいいの?」という疑問です。そんな初心者にとって、会社四季報は情報の宝庫である一方、内容がぎっしり詰まっていて難解に感じられることも。本書では、専門用語を噛み砕きながら、四季報の基本構造から丁寧に解説しており、「どこを見て何を読み取るか」が一つずつ分かるようになります。

たとえば、「連結事業」「営業利益進捗率」「増額修正」など、初心者がつまずきやすいポイントも、著者が記者として現場で得た“生きた知識”をもとに、わかりやすい例や事例で説明されています。初めて四季報を開く人でも、「なるほど、こうやって見るのか」と感じられる内容です。

「お宝銘柄」や「大化け株」を自分で見つけたい人

SNSやニュースで話題になる銘柄に後追いで投資しても、大きな利益を得るのは難しいのが現実です。本書では、そうした“人の後ろをついていく投資”ではなく、自分で将来の成長株を発掘する力をつけることを目指します。

特に注目なのは、「増益と増額の違い」や「営業利益の進捗率」といったデータの見方を使って、誰よりも早く“伸びる企業”を見つける手法。たとえば、「四半期ごとの進捗が目標値を大きく超えている企業」は、将来的な上方修正の期待値が高く、“大化け”の可能性があります。

効率よく銘柄分析をしたい忙しいサラリーマン投資家

毎日働きながら株式投資に時間をかけるのは至難の業です。そんな中で、本書は“短時間で効率的に四季報を使いこなす方法”を教えてくれる頼れる存在です。

たとえば、四季報のどの号に何が載っているのか、それぞれの時期にチェックすべき指標は何か、効率的にピンポイントで確認する技術が満載です。「独自増額銘柄」「修正回数の多い企業」「隠れ上方修正予備軍」など、見るべきキーワードが明確に整理されており、限られた時間でも的確な判断が可能になります。

ファンダメンタルズ重視の中長期投資家

企業の本質的価値に着目する中長期投資家にとって、四季報はまさに情報の宝庫です。本書では、収益構造や利益率、研究開発費の推移など、「数字の裏にあるストーリー」に光を当てる技術が解説されています。

一見平凡に見える企業でも、利益の柱となる事業や海外売上比率などに注目すれば、大化けの予兆を見つけられることがあります。本書は、そうした企業の内側を「読み解く力」を与えてくれます。

定年後の資産運用として株式投資を始めたい人

年金だけでは不安、という理由で株式投資を始めるシニア層も増えています。とはいえ、ハイリスクな投資に手を出すのは避けたいもの。本書は、そういった読者に対して「割安だけど堅実な企業」の見つけ方を、地に足のついた視点で教えてくれます。

たとえば、配当利回り・連続増配・PBR1倍割れなど、シンプルで分かりやすい指標を使いながら、資産を守り育てるスタイルを丁寧に解説。専門的すぎず、実践的な内容で構成されています。

本の感想・レビュー

銘柄選びの精度が上がった

私は普段、サラリーマンとして働くかたわら、夜や週末に株の勉強をしている程度の個人投資家です。限られた時間の中で、どの銘柄に投資すべきかを見極めるのは本当に難しく、「よさそうに見えても結局伸びなかった」という経験も何度もありました。

この本を読んで特に役立ったのは、「会社四季報で見るべきポイントがはっきりする」という点です。たとえば、業績欄の見方ひとつとっても、売上高、営業利益、経常利益、純利益、そして一株利益といった数値のつながりをきちんと読み解くことで、“数字の羅列”だったページが“未来を予測するツール”に変わりました。

また、業績の【増額】【減額】、【一転増益】などの記号の意味も明確に説明されていて、以前なら見逃していた細かな注記も、自分なりに価値を判断できるようになったのが大きな進歩です。以前よりも、根拠ある判断ができるようになったことで、自信を持って銘柄を選べるようになりました。

四季報の見方が180度変わった!

私はこれまで、会社四季報を手に取っても、正直どこから読めばいいのか分からず、なんとなくパラパラとめくって終わることが多かったです。株式投資の指南書は何冊か読んできましたが、「四季報の読み方」に特化して、しかもここまで実践的かつ分かりやすい本は初めてでした。

この本ではまず、「四季報には四季がある」という当たり前だけれど深い視点から始まります。春・夏・秋・新年号、それぞれの意味合いや、どんな情報が更新されているのか、編集部の意図まで解説されており、それを知っただけでも四季報の読み方がガラリと変わりました。

今までは“情報が詰まった分厚い資料”だった四季報が、“変化を追うための連続ドラマ”のように感じられるようになったのです。どの号がどんな投資チャンスを含んでいるかがわかるようになると、読む姿勢も全く違ってきます。

記者目線の読み方が学べる

私は長年メディア業界で働いてきましたが、こういう“現場のリアル”が感じられる投資本に出会ったのは初めてです。

四季報に載っている企業コメントは、ほんの数行にすぎません。しかしその裏には、実際に会社を訪問し、経営者や広報と対話し、過去の業績と照らし合わせ、時には将来の見通しにまで踏み込む、という記者の鋭い観察眼が詰まっているというのです。

この視点を得てからというもの、私はコメント欄をただの“要約”としてではなく、“記者の仮説と観察の集約”として読むようになりました。ちょっとした文末の表現がポジティブなのか慎重なのか、そこに込められた“含み”を考えるようになっただけで、四季報の奥行きが何倍にも広がった気がします。

キャッシュフロー分析が超わかりやすい

私は数字に強いほうではなく、特にキャッシュフロー計算書に対しては長らく苦手意識がありました。損益計算書やバランスシートは少しずつ慣れてきたのですが、「営業CF」「投資CF」「財務CF」などが出てくると、頭がフリーズしてしまうのです。

ところがこの本では、キャッシュフローを「現金の流れ」というシンプルな出発点から解説してくれていて、無理なく理解が深まりました。キャッシュが潤沢な企業がなぜ安心できるのか、逆に営業利益が出ているのにキャッシュが減っている場合は何を疑うべきか、実際の四季報の見出しやデータを使って解説してくれていたのが本当にありがたかったです。

今では、投資先の企業を選ぶ際にキャッシュフロー欄を見ることが習慣になりましたし、“利益の質”にまで踏み込んで判断する視点が手に入ったのは、投資家としての自分にとって大きな財産です。

配当やROEの深掘りが勉強になった

株式投資を始めてからずっと、「配当利回りが高い銘柄はお得」という、表面的な理解にとどまっていました。ところがこの本を読んで、その考えがいかに浅かったかを痛感しました。

本書では、配当だけでなく、ROE(自己資本利益率)やPBR(株価純資産倍率)など、投資家が見落としがちな“企業の質”を測る指標の見方が丁寧に解説されています。特に印象的だったのは、「安定配当はもはや死語であり、今は総還元性向を見ろ」と語っていた部分。連続増配、累進配当、自己株買いなど、企業の“株主への還元姿勢”を多角的に評価する視点が得られたのは、私にとって大きな転機でした。

ROEについても、単に数値が高いから良いのではなく、“なぜ高いのか”を背景から読み取る力を養うことができました。今では、数字だけを鵜呑みにせず、その背景や企業の方針をしっかり読む癖がつきました。

企業の稼ぎ頭の探し方が面白い

自分で言うのも何だけど、私は“数字オタク”なんです。決算書を読むのも苦じゃないし、四季報も以前から愛読してました。でも、この本を読んで「まだまだ見方が浅かったな…」と反省しました。

特に衝撃だったのは、「連結事業欄」の活用方法。ここに書かれている情報が、どの事業が稼ぎ頭なのか、どこで収益の柱が立っているのかを読み解くヒントだという指摘です。それまで私は、業績数値にばかり目を奪われていて、各事業の比重や利益率にまで注意を向けていなかった。でも、それが“企業の真の顔”を知る鍵だったなんて!

たとえば、主力事業と見なされていた部門が実は足を引っ張っていて、意外な部門が利益を押し上げている──そんな実態を見抜けるようになったのは、この本が初めてです。もう“なんとなく良さそう”ではなく、“ちゃんと理由がある”投資判断ができるようになりました。

投資初心者にも読みやすい

私自身、投資歴はまだ半年ちょっとです。証券口座を開いてからは、ネット記事やYouTubeで情報を得ていましたが、どれも断片的で、正直どう繋がるのか分からないまま模索する日々でした。

そんなときにこの本に出会い、会社四季報の見方を体系的に学べたことは、本当に大きな財産になりました。良かったのは、難しい言葉に必ず“解説”が付いていること。しかも、用語解説にとどまらず、それがなぜ投資判断に関わるのかまでしっかり書いてあるんです。

「PERが低いと割安」みたいな表面的な理解ではなく、「どう活かすか」「どう読み解くか」という“考え方”が学べるのが本当にありがたかった。これから四季報を買う時も、「ちゃんと使いこなせるぞ」という自信がつきました。

『四季報って面白い!』と思えた一冊

投資の世界って堅苦しいってイメージが強かったんです。数字ばっかり、専門用語ばっかり、しかも正解がないからこそ難しい。そんな中で「会社四季報」も、“分厚くて読みにくい業界辞典”みたいなものだとずっと思ってました。

でも、この本を読んだら考えが一変しました。「四季報って、めちゃくちゃ面白い読み物じゃん!」って、正直ワクワクしたんです。だって、編集者の視点で、どの項目が重要なのか、なぜその企業に注目したのか、そんな“裏話”がたっぷり詰まっていて、読みながら「へぇ〜」が止まらなかった。

この本を読み終わった頃には、完全に“情報を発掘するゲーム”感覚になっていました。ただの企業情報ではなく、「次に来る銘柄を自分で見つける旅の地図」としての四季報。これからは四季報が発売されるたびに、本当に読むのが楽しみになりそうです。

まとめ

本書『伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版』は、初心者にもベテランにも役立つ、極めて実践的な一冊です。ただ読み終えるだけで満足せず、ここで得た知識を活用することで、投資の世界で確かな成果を出せるようになります。

以下の3つの視点から、本書を総括しましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらの観点から、本書の活用価値を総合的に見直していきます。どのように知識を実践へとつなげていけるのか、具体的に確認してみましょう。

この本を読んで得られるメリット

以下に、読者が得られる代表的なメリットを紹介します。

株式投資の基礎力が確実に身につく

本書では、証券コードの意味や利益の種類といった基礎中の基礎から始まり、業績欄や連結事業の読み方までを丁寧に解説しています。四季報に慣れていない初心者でも、数字の見方を段階的に理解できるため、自然と企業分析の基礎力が養われます。特に、著者が長年現場で培った「本当に使える視点」が具体例と共に示されているのが特長です。

四季報の情報が「自分の武器」になる

単なる情報の羅列として読んでいた四季報が、本書を通して「利益を生み出すツール」へと変わります。どの号にどんな特徴があるのか、どの指標に注目すれば株価の動きを先取りできるのかなど、従来は見落とされがちだったポイントが体系的に紹介されています。無駄な読み込みを避け、ピンポイントで重要項目にアクセスできるようになるため、読み手の情報処理能力も大きく向上します。

自分の判断で銘柄を選べるようになる

本書の最大の強みは、「他人の推奨銘柄に頼らなくても、自分で判断できるようになる力」を養える点にあります。PERやPBRなどの定番指標に加えて、PEGレシオやキャッシュフローなど少し高度な概念も、わかりやすく丁寧に解説されており、読者はそれらを自分のフィルターとして活用できるようになります。結果的に、「自分の考えで買い、自信を持って保有する」という投資姿勢が確立されます。

長期的な資産形成に役立つ知識が蓄積する

四季報を使って企業の内情を読み解く技術は、目先の売買に限らず、中長期の投資判断においても極めて有効です。例えば、連続最高益の企業や、業態転換に成功した銘柄を見抜く力は、長期投資の成否を分ける大きなポイントになります。本書では、そうした「成長企業を発掘する視点」もふんだんに盛り込まれており、将来的に大きな差を生む知見が自然と身についていきます。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後は、得た知識をただ満足感に変えるのではなく、具体的な行動に落とし込むことが重要です。読書で得た理解を、実際の投資にどう活かすかが、成果を生むかどうかの分かれ道です。

ここでは、実践に向けて踏み出すための具体的な行動のステップをご案内します。

step

1実際に「会社四季報」を手に取って読んでみる

まずやるべきは、本書で紹介された四季報の読み方を自分の手で実際にやってみることです。頭で理解しただけでは身につかない情報の整理力や直感力は、手を動かしてページをめくることで徐々に養われていきます。特に、自分で注目銘柄を選び、そこに著者の解説を照らし合わせていく作業は、理解を深める最高のトレーニングとなるでしょう。

step

2注目企業の「変化」に着目して観察する

投資で成果を上げるためには、「変化を見抜く力」が鍵になります。四季報は年に4回発行されるため、同じ企業の記載内容がどう変化しているかを追うことで、企業の成長性や経営姿勢の変化を読み取ることが可能です。本書で解説された“減益の質”や“業績修正”などに注目し、数字や文言の変化を敏感に捉える訓練を始めてみてください。

step

3小額からでも実際に投資を始めてみる

情報収集と分析だけでは投資のスキルは完成しません。ある程度理解が進んだら、小額でもよいので実際に株を購入し、企業の動きと株価の推移を肌で感じてみましょう。リアルマネーが動くことで、四季報に書かれた言葉一つひとつの重みが変わって見えてくるはずです。また、本書で紹介された「大化け候補」や「割安株」の探し方を、自分の投資判断に落とし込んでいく実験にもなります。

step

4情報の整理と記録を習慣にする

四季報を読み、実際に投資を始めたら、その過程を記録に残していくことが大切です。日々の気づきや仮説、結果などを書きとめておくと、投資の振り返りが容易になり、失敗と成功のパターンが明確になります。本書の読解術をベースにした「マイ四季報ノート」などを作ると、分析眼がより磨かれていくでしょう。

本書の価値は、読み終えたときに“行動が変わる”ことにあります。

学びを止めず、実践と記録を重ねることで、あなたの中に「投資家の軸」が育っていくのです。

総括

『伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版』は、単なる株式投資のハウツー本ではありません。会社四季報という「日本で最も信頼性の高い企業データベース」を、いかにして“武器”として使いこなすかを、著者の豊富な現場経験とともに体系的に伝授する実践的な指南書です。

本書の最大の価値は、企業情報をどう読み取り、どこに注目すべきかという「視点」を読者に与える点にあります。業績欄の解釈から、大化け株を発掘するロジック、さらには“割安”や“最高益”といった言葉の裏にある本質的な意味まで、深掘りして解説されているため、初心者から中級者まで多くの学びが得られます。

また、「読む→考える→買う→検証する」という一連の投資サイクルのなかで、どの場面で四季報を活用するかが明確になっているため、机上の空論ではなく、すぐにでも実践に移せる構成となっているのも特長です。特に四季報を“毎号”活用し、企業の変化を捉えていく姿勢は、長期的に安定した成果を出すための基盤となるでしょう。

四季報の情報は、あくまで“原石”です。それをどう読み解き、どう磨き、どんな銘柄を選び出すかは読み手次第です。

本書は、その“読み解き力”と“選球眼”を育てるための最良のトレーナーとなってくれます。

単に銘柄探しの参考にするだけでなく、投資家としての思考力を深めてくれる一冊です。

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめ書籍

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 会社四季報公式ガイドブック 改訂版

- エミン流「会社四季報」最強の読み方

- 伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版

- 世界一楽しい! 会社四季報の読み方 小説のようにハマり、10倍儲かる!

- 「会社四季報」速読1時間で10倍株を見つける方法

- 会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方

- 「会社四季報」最強のウラ読み術

- 会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業

- 株「会社四季報」の鬼100則

- 株で勝つ! 会社四季報超活用法