確定申告の季節になると、「自分のケースではどこをどう書けばいいのか?」という疑問が必ず浮かび上がります。

特に副業の収入や医療費、投資利益、住宅ローン控除など、多くの人が複数の要素を抱えている現代では、ひとりひとりが異なる状況に直面しています。

その一方で、税務の仕組みは専門的で分かりにくく、ネット検索だけでは断片的で「結局どうすればいいの?」となりがちです。

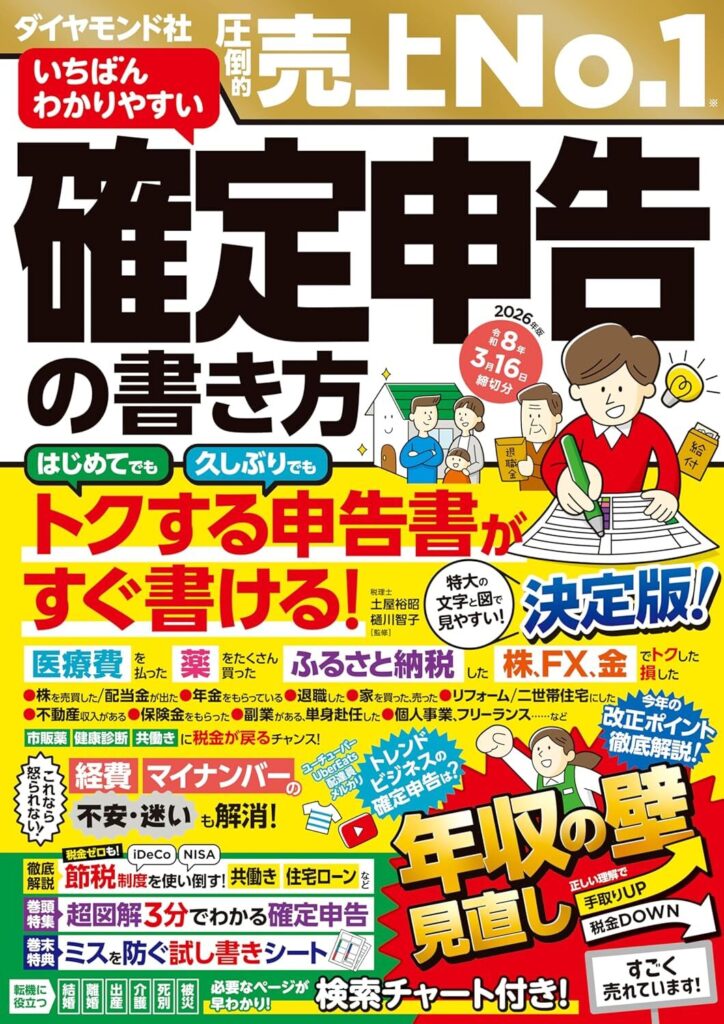

そんな悩みを解決してくれるのが、ダイヤモンド社の人気シリーズ『いちばんわかりやすい確定申告の書き方 令和8年3月16日締切分』です。

大きな文字と豊富な図解で構成され、自分の収入タイプや控除の種類に合わせて“必要なページだけ正確に読める”という実用書としての完成度が魅力。

医療費控除、ふるさと納税、株・FX・仮想通貨、個人事業主の経費計上、そしてマイホーム売却や相続に伴う譲渡所得まで、最新の制度に対応した網羅性が大きな特長です。

この本を手に取るメリットは明確です。

面倒で複雑に思える確定申告が、「流れに沿って記入するだけ」でスムーズに終わり、余計な税金を払うリスクを避けながら、受けられる控除を最大限に活用できるようになります。

本記事では、そんな本書の魅力を、構成・内容・実用性の観点から徹底的にレビューし、あなたの状況に適したページをすぐに見つけられるよう、分かりやすく紹介していきます。

合わせて読みたい記事

-

-

確定申告の書き方が分からない人におすすめの本 10選!人気ランキング【2026年:令和8年】

確定申告の季節になると、「どこから手をつければいいの?」「毎年なんとなく済ませているけれど、本当にこれで合っているのかな?」と不安になる方は多いものです。 特に初めての人にとっては、専門用語や計算が多 ...

続きを見る

書籍『いちばんわかりやすい確定申告の書き方 令和8年3月16日締切分』の書評

確定申告の実務書はたくさんありますが、「最後までちゃんと読み切れて、自分で書類を完成させられる本」は意外と多くありません。

このパートでは、この一冊を支える専門家の経歴や、全体像・ねらい、そして多くの読者に選ばれているポイントを整理していきます。

- 監修:土屋 裕昭のプロフィール

- 監修:樋川 智子のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

順番に読み進めることで、「誰がどんな視点で作った本なのか」「どこまでカバーしてくれるのか」「なぜロングセラーとして支持されているのか」が、自然とイメージできるはずです。

監修:土屋 裕昭のプロフィール

土屋裕昭氏は、税理士としての実務だけでなく、企業経営の現場感覚を深く理解している専門家です。早稲田大学政治経済学部を卒業後、一般企業に勤務しながら税理士を志し、ほぼ知識ゼロから短期間で合格を果たしたという経歴を持っています。この経験が、専門用語や制度の仕組みを “噛み砕いて説明する力” の礎となっています。税理士としての実務領域は幅広く、創業間もないスタートアップ、個人事業主、中小企業の経営者、さらには上場企業まで、組織規模を問わず税務支援を行ってきました。特に、企業の成長段階に応じた「節税戦略」「会計処理の最適化」「経営者の資産形成」などのアドバイスを実践してきたことから、単なる税務知識にとどまらず、“どうすればお金が残るか” を設計する視点を持つ点に強みがあります。

また、相続・不動産・投資といった分野にも精通しており、不動産オーナーや資産家へのアドバイス経験も豊富です。これらの分野は税制の変更が頻繁に起こり、難解さも増す傾向にありますが、土屋氏は複雑な税法を整理し、一般の人でも使える形に落とし込むことを得意としています。そのため、本書においても「読み手が迷わない構成」「やるべき作業が明確な手順設計」が実現されています。

さらに、土屋氏は講演やセミナーでも人気を集めており、企業や個人に向けて税務や資産形成の講義を行う機会も多く、初心者の躓きやすいポイント、誤解しやすい制度説明、よくある失敗例などを熟知しています。こうした知識が監修に活かされているため、税務に不慣れな人でも安心して読み進められる構成となっています。

監修:樋川 智子のプロフィール

樋川智子氏は、税理士であり、同時にCFP(国際ライセンスを持つ上級ファイナンシャルプランナー)や政治資金監査人としても活動する幅広い専門性を持つ人物です。大学卒業後は一般企業に勤めたのち税理士資格を取得し、複数の税理士法人で相続、贈与、所得税、資産運用といった分野を中心に実務を積んできました。特に注目すべきは、証券会社の税務相談室での勤務経験です。そこでは多くの資産家や投資家からの相談を受け、株式、投資信託、債券、保険商品など金融商品に関する税務助言を数多く担当しました。これにより、一般の税理士では触れにくい「金融と税務の境界」に強い専門性を持つことが特徴です。

さらに、樋川氏は“生活者の視点に寄り添った税務アドバイス“を得意としています。税法は条文の形式が難しく、専門家でなければ意味がつかみにくい部分が多数ありますが、彼女は難解な部分を日常の比喩や具体例を交えながら説明することで、相談者が自分ごととして理解できるように導いてきました。本書の「図解・例示・丁寧な説明」は、まさにこのスタイルが反映されたものです。

また、女性ならではの視点から、出産・育児・介護・共働き世帯などのライフステージと税金の関係にも詳しく、医療費控除、扶養控除、配偶者控除などの扱いを分かりやすく整理する能力に長けています。これらは確定申告で悩む人が多い領域であり、樋川氏の監修が加わることで、「家庭の事情を踏まえた申告の考え方」が、より実用的な形で本書に落とし込まれています。

本書の要約

本書は、確定申告がまったく初めての人でも、申告書を最後まで書ききれるように設計された総合ガイドです。最大の特徴は「自分の状況に合うページを探して、その通りに進めるだけで申告書が完成する」という導線が明確に作られている点にあります。医療費を多く払った、株の利益が出た、副業をしている、年金を受け取っているなど、現代では収入の形が複雑化していますが、それぞれのケースが分かりやすく章ごとに整理されているため、読者は分厚い本を端から読む必要がありません。

第Ⅰ部では申告書を書く前の準備から提出までの一連の流れを解説し、全体像を掴むことができます。第Ⅱ部では収入タイプ別に記入方法を紹介し、給与所得、公的年金、事業所得、投資による利益など、読み手の立場に応じた実務が体系的にまとめられています。続く第Ⅲ部では、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除など、申告によって税金を減らすことができる制度を詳しく取り上げ、もれなく使いこなせるようにしています。

さらに巻末には模擬的に書き込めるシートや提出前チェックリストも備わっており、読んだだけで終わらず、実際の行動につなげるための仕掛けが整っています。確定申告書という“書類の完成”まで読者を導く作りが徹底されていることが、本書の使いやすさと実用性を生んでいます。

確定申告は“全体像の理解”と“自分のケースの把握”が最重要。

本書はこの2つを同時に満たす構造になっています。

本書の目的

本書の第一の目的は、税務知識がない人でも、毎年の確定申告を自力で正確に行えるようになることです。確定申告は、複数の書類、税目、控除が複雑に絡み合うため、多くの人が苦手意識を持ちやすい分野です。しかし、本書は「大きな図解」「書き写せる記入例」「パターン別の導線」によって、専門用語の理解に時間を取られずに作業を進められるように設計されています。

さらに、本書が目指すもうひとつの役割が「正しく申告して、払いすぎた税金を取り戻す」ことです。医療費控除、寄附金控除、配偶者控除、住宅ローン控除など、個人が利用できる控除制度は数多く存在しますが、複雑であるがゆえに見逃している人が少なくありません。本書は、そのような“機会損失”を防ぎ、合法的に税負担を減らすための知識と手順を手元に置けるようデザインされています。

また、時代に合わせて毎年改訂されている点も重要な目的の一つです。税制は毎年のように変更され、投資や副業の形も進化しています。本書は、その変化に追随し、読者が最新版のルールに沿って申告できるように制作されています。

確定申告の目的は「提出すること」ではなく「最適な税負担に調整すること」。

本書はその理解に導く構造です。

人気の理由と魅力

このシリーズが圧倒的な支持を得ている理由は、まず“視覚的な分かりやすさ”にあります。A4サイズの大きな紙面に、申告書の実物をそのまま掲載し、矢印や色分けで書く場所を示すため、読者は迷うことがありません。さらに、パターン別に章が分かれているため、自分の状況に該当するページをすぐに探せる導線の良さも、初心者にとって大きな安心材料です。

申告が必要となるケースは非常に多様ですが、本書は会社員や事業主だけでなく、副業、投資、仮想通貨、不動産売却、相続空き家の売却など、一般向けの書籍では触れにくい領域までカバーしているため、「これ1冊で完結できる」汎用性の高さがあります。また、制度改正に合わせて毎年更新されるため、「古い情報による失敗」を防げる点も重要です。加えて、巻末の試し書きシートや提出前チェックリストがついており、読者が実際に手を動かして完成形に近づけられる“実務書としての完成度”も高く評価されています。

さらに、電子版でも紙と同様に図解が見やすい構成になっているため、スマホやタブレットを活用しながら申告作業を進めたい人にとっても相性が良く、多様なライフスタイルに対応する柔軟性があります。これらの要素が組み合わさることで、「確定申告本といえばこのシリーズ」という地位を築いているのです。

最大の魅力は“書き方を教える本”ではなく“書けるようにする本”という点。

実務に落とし込める構造が支持される理由です。

本の内容(目次)

本書は、確定申告という複雑な作業を、初心者でも迷わず進められるように体系的に構成されています。全体は大きく5つのパートに分かれており、読み手の状況に合わせて必要な章へすぐにアクセスできるよう工夫されています。

以下の項目に沿って、それぞれの特徴を分かりやすく解説していきます。

- 第Ⅰ部 確定申告のキホン

- 第Ⅱ部 収入タイプ別、申告書の書き方

- 第Ⅲ部 受ける控除別、申告書の書き方

- 税額を計算して、申告書を提出しよう(税額計算STEP①~⑤)

- 巻末特典:試し書きシート&提出前チェック

これらの構成は、確定申告を“手続きの流れ→自分の収入→受けられる控除→税額計算→仕上げ”の順に理解できる仕組みになっており、初学者がつまずきやすいポイントを自然に回避できる点に大きな特徴があります。

では、それぞれのパートを詳しく見ていきましょう。

第Ⅰ部 確定申告のキホン ~申告書の準備から提出まで~

第Ⅰ部では、確定申告の全体像をつかむために最初に理解すべき「準備・記入・提出」の流れを段階的に学べる構成になっています。申告に必要な書類の集め方から始まり、書類のどの欄に何を書くのかが明確に示されているため、初めての人でも迷わず自分の作業に置き換えて考えられる点が特徴です。ここでは「申告に必要な書類」「申告書の書き方」「提出時の注意点」という基本要素を一つひとつ丁寧に解説しています。

特に、所得欄・所得控除欄・税額控除欄という確定申告書の“心臓部”ともいえる項目の理解をサポートしてくれます。各欄で何を確認し、どんな情報を転記すべきかが順序立てて解説されており、「医療費控除はどこに書く?」「会社からもらう源泉徴収票のどこを参照するの?」といった疑問が自然に解消されます。また、申告を郵送・窓口・e-Taxのどれで行うのが良いかという比較も盛り込まれており、自分にとって最も負担の少ない提出方法を選べます。

さらに、納税や還付の仕組みもこのパートで明らかにされます。「なぜお金が戻ってくるのか」「どのタイミングで税金を納めるのか」といった初歩的な疑問にも答えており、税金の基礎理解を深める役割を担います。困ったときに相談できる機関を紹介するコラムもあり、いざという場面での頼もしさも備えています。

確定申告を理解するうえで最重要なのは「手続きの順序」。

第Ⅰ部は、所得→控除→提出という流れを体系化することで、申告の全体像を視覚的に整理できる構成になっています。

第Ⅱ部 収入タイプ別、申告書の書き方 ~「収入金額等」「所得金額等」欄の記入~

第Ⅱ部では、自分の働き方や収入タイプに応じた申告書の書き方が網羅的に紹介されています。収入の種類によって申告の方法は大きく変わるため、本書では「会社員」「退職者・年金受給者」「個人事業主・不動産オーナー」「投資家」「資産を売却した人」といった分類ごとに、必要な書類と記入例を示す形式が採られています。最初に該当する収入状況を選ぶだけで、読むべきページが明確になる便利な構成です。

会社員の場合は、年収2000万円超、複数勤務先の給与、20万円超の副業収入など、一般的によくあるケース別に説明されています。一方、退職者・年金生活者向けには、退職金や年金の課税扱いを丁寧に扱い、公的年金と働いた収入が混在する場合の申告方法も整理されています。さらに、個人事業主や不動産オーナーには、事業所得や家賃収入の計算方法、民泊の収益を雑所得として扱う際の注意点など、実務的な情報がまとめられています。

投資分野では、株や投資信託の利益・損失、FX、暗号資産など、現在の税制で特に複雑化しやすいテーマを分けて解説しています。資産の売却では、マイホームの売買益や相続した空き家の売却利益、金地金の処分など、譲渡所得に関する複数シナリオが紹介されており、通常の給与所得者では想像しにくい特殊ケースにも十分対応した構成となっています。

収入タイプ別の整理は“総合課税”と“分離課税”の違いを理解する上で非常に重要です。

分類ごとに税率のルールが違うため、収入源の特定こそが正しい申告の第一歩です。

第Ⅲ部 受ける控除別、申告書の書き方 ~「所得から差し引かれる金額」「税金の計算」欄の記入~

第Ⅲ部では、所得控除と税額控除という二つの重要な仕組みを、個別の制度ごとに丁寧に扱っています。控除は“税金を安くするための仕組み”ですが、その内容は制度によって大きく異なるため、本書では医療費、寄附金、保険料、扶養、ひとり親、障害者、iDeCo、社会保険料など、多岐にわたる制度を順序立てて解説しています。どの制度が自分に該当するのか、説明を読みながら判断できる構成です。

特に医療費控除は複数パターンが用意され、通常の医療費、妊娠・出産費用、市販薬の年間12,000円超など、細分化されたシナリオごとに説明されています。また、ふるさと納税、災害義援金、政党寄附など、寄附金控除の扱いも網羅されており、幅広い生活イベントに対応。生命保険や地震保険、小規模企業共済やiDeCoなど、節税効果の大きい制度についても記入例付きで案内されています。

税額控除の章では、住宅ローン控除やリフォーム控除、配当控除、認定NPO等への寄附金に関する控除など、所得控除よりも複雑な分野が扱われています。これらは税額を直接減らす強力な制度ですが、その分だけ条件や計算が複雑なため、本書では「どの条件を満たせば適用できるか」「必要書類は何か」が明確化されています。

控除制度は“所得控除→税額控除”の順番で効果が大きくなります。

特に住宅ローン控除は、税額そのものを減らせるため、申告時の優先度は最上位と考えて良いでしょう。

税額を計算して、申告書を提出しよう(税額計算STEP①~⑤)

この章では、いよいよ完成に向けて税額の計算方法を具体的にまとめています。確定申告は、必要な情報を記入するだけでなく、その結果として税額がどのように導かれるかを理解することが重要です。税額計算は「総合課税」「分離課税」という2つの仕組みがあり、どの所得がどちらに属するかによって計算方法が変わります。本書ではこの複雑な構造をステップ形式で整理し、初心者でも自動的に正しい計算ルートをたどれるよう工夫されています。

総合課税の計算では、給与や年金、事業所得など複数の区分を合算して税率をかける方式について、段階的な累進課税の仕組みを図と例を使って説明しています。分離課税の項目では、株式売却益やFX、土地・建物の譲渡所得などを個別に計算する必要がある点を整理し、損益通算や繰越控除の取り扱いにも触れています。

最終的には源泉徴収済みの税額を反映し、還付になるのか、追加で納付が必要かを判断できるようになっています。これらの手順がステップごとに明示されているため、自分がどこまで進んでいるのか把握しやすく、初めての人でも安心して最後まで進める構造です。

税額計算はフォームの“数字の流れ”を理解することが重要。

本書はこの流れを視覚的に示している点が優れています。

巻末特典:試し書きシート&提出前チェック

巻末特典では、実際の申告書を模した「試し書きシート」が豊富に用意されており、読みながら書いてみることで理解が格段に深まる仕組みになっています。第一表・第二表・第三表(分離課税用)に加え、収支内訳書、医療費控除の明細書、住宅借入金等特別控除の明細書といった重要書類が揃っているため、提出前に自分の申告を完全にシミュレーションできます。

特に、記入例を見ながら自分の数値を当てはめる練習ができる点は、初心者にとって大きな安心材料になります。実際の申告書は余白が少なく緊張しやすいですが、この特典シートで一度書いておくことで、転記時のミスや記入漏れを防げます。さらに、控除証明書や添付資料の有無を確認するチェックリストも付属しており、提出直前の最終確認に役立ちます。

最終ページの「提出前チェック」では、郵送・窓口・e-Taxのいずれで提出する場合にも共通して意識すべきポイントが整理されています。特に、計算後の誤差確認や、書類の添付忘れ、署名押印の有無など、提出後に修正が必要になるミスを未然に防ぐ構成となっています。初心者はもちろん、毎年申告している人にとっても見落とし防止の強い味方です。

本番前に“予行演習”をしておくことで記入作業は圧倒的に正確になります。

税務書類は一度提出すると修正に手間がかかるため、試し書きシートでの事前確認は非常に価値の高い工程です。

対象読者

確定申告という手続きは、働き方や収入の種類が変わるだけで必要な書類も記入箇所も大きく違います。そのため、本書は読む人が自分に関係のあるページをすぐに見つけられるよう、多様な立場ごとに最適なガイドをまとめています。ここでは、どのような人に特に役立つ内容なのか、わかりやすく整理しています。

まず以下のような立場で確定申告が必要になるケースを確認し、自分に当てはまる項目から読み進めることで、効率よく理解を深めることができます。

- 確定申告が初めての会社員・公務員の方

- 退職・年金受給者として確定申告が必要な人

- 個人事業主・フリーランス・不動産収入のある人

- 株・投資信託・FX・仮想通貨など資産運用している人

- マイホーム売却・相続・空き家・金地金売却など譲渡所得がある人

上に示したように、さまざまな収入パターンやライフステージに応じて必要な申告内容が大きく変わるため、自分の状況に最も近い章から読むことで理解が深まり、書類作成のミスや取り漏れが少なくなります。

それでは、各立場の人に向けた内容を順番に見ていきましょう。

確定申告が初めての会社員・公務員の方

確定申告が初めての会社員・公務員にとって、本書は“どこから手をつければいいかわからない”という不安を解消してくれる実用的な案内書です。給与所得者の場合、多くは年末調整で税が完結しますが、副業収入がある、医療費が多い、保険料控除が増えたなど、年末調整だけでは反映されないケースが意外と多く存在します。本書の第Ⅰ部と第Ⅱ部は、こうした「例年は申告不要だった人が初めて申告する場面」に焦点を当てて構成されており、必要書類の揃え方から記入の流れまで視覚的に理解できるよう配慮されています。

特に、所得区分の判断や控除の仕組みなど、専門用語が多くてつまずきやすいポイントが、図解や大きな文字によって直感的に把握できる点が大きな強みです。本書では、所得欄・所得控除欄・税額控除欄といった各パートの役割を体系的に説明しているため、“そもそも申告書がどう機能しているのか”をイメージしながら読み進めることができます。これにより、初学者でも迷いなくページを追える構成が整っています。

また、提出方法や還付の受け方など、書類作成後の流れまで丁寧に説明されているため、最終的に申告書が正しく提出されるところまで伴走してくれます。電子申告(e-Tax)、紙提出、郵送など、どの方法を選べば負担が少ないかという点にも触れており、“初めての人が失敗しないための安心材料”が豊富に盛り込まれています。

所得の分類は税金の最重要基礎であり、会社員でも副収入があれば“給与だけではない構成”になります。

まず区分を誤らないことが正確な申告への出発点です。

退職・年金受給者として確定申告が必要な人

退職や年金受給は、これまでの給与所得とは異なる仕組みで税金が計算されるため、多くの人が“何を申告すべきか”で迷います。本書は、まさにこの層の悩みに対応した構成をとっており、退職所得・年金の雑所得・公的年金と給与の組合わせなど、生活状況の変化に伴う“税のルール変更”を初心者でも理解できるように案内しています。特に、退職金の扱いや退職所得控除の仕組みを、実際の記入欄を示しながら視覚的に理解できるよう工夫されています。

また、年金受給者特有のケースにも強く、公的年金に加えてパート収入がある場合、個人年金がある場合、保険金の受け取りが一時所得になる場合など、複数の所得が混在する場面に対応した書き方が明確にまとめられています。年金や退職金の申告は「申告が必要な場合」と「不要な場合」が混在しやすいため、本書のように“自分の状況に合うページをすぐに見つけられる構成”は大きな助けになります。

さらに、申告に必要な書類の一覧や、どの数値をどこへ転記するのかという細かい作業工程まで具体的に示されているため、手順そのものが理解しやすい点も魅力です。退職や年金は専門用語が多く難しい分野ですが、本書はその複雑さを可能な限り軽減し、読みながらそのまま記入できる実用性を兼ね備えています。

個人事業主・フリーランス・不動産収入のある人

個人事業主やフリーランス、不動産収入のある人に本書が適している理由は、所得計算の基本から青色申告の有利さまで、事業所得を正しく扱うための“核となる知識”が要点別に整理されている点にあります。給与所得者と違い、売上の管理や必要経費の計算を自分で行わなければならないため、確定申告は複雑になりがちですが、本書の解説は初めての人でも流れを追える構成で、特に所得欄の記入方法を分かりやすく学べます。

事業所得だけでなく、不動産所得の計算も丁寧に解説されているため、賃貸経営をしている人にも最適です。家賃収入の計算方法、修繕費や減価償却費など経費にできる項目の整理、収支内訳書の書き方など、実務に直結する情報が網羅されています。また、“民泊を運営して利益が出た人”という近年増えているケースにも対応しており、雑所得の扱いとしてどのように申告するかが明瞭に説明されています。

さらに、コラムとして青色申告の特典や複式簿記の利点にも触れられており、将来的に事業規模を拡大したい人にとっても有益な内容です。単なる記入例ではなく、税務処理の基礎が理解できるように構成されている点が、本書がこの層に“最も使いやすい確定申告マニュアル”である理由です。

株・投資信託・FX・仮想通貨など資産運用している人

資産運用を行う人にとって本書が適しているのは、株式や投資信託、FX、仮想通貨など、多種多様な金融商品の税制を整理し、「利益」「損失」「繰越控除」といった基本概念を体系的に理解できるよう組み立てられているからです。金融商品の税は複雑で、商品ごとに課税方式が異なるため、初心者が自己判断で取り組むとミスにつながりやすい特徴があります。本書は商品別に章が分かれているため、自分の取引に該当する部分だけを読み進められる点が大きな利点です。

株式売買では、利益が出た場合だけでなく損失が出た場合の「損益通算」や、翌年以降に繰り越せる「繰越控除」までカバーしています。配当所得の扱いについても、総合課税と申告分離課税のどちらが有利なのかを比較しやすいよう整理されており、自分に最適な選択がしやすくなっています。金融取引に多い“税金を払いすぎているケース”を防げる点も、本書が選ばれている理由です。

FX取引や仮想通貨取引は雑所得扱いで、利益確定のタイミングや損益の算出方法が複雑ですが、本書では実例を用いて順序立てて説明されています。さらに、新NISA制度に関するコラムも含まれており、申告に備えて制度理解も深めやすい構成になっています。税務知識を持たない投資初心者から、中級者まで幅広く使える実務書になっています。

マイホーム売却・相続・空き家・金地金売却など譲渡所得がある人

マイホームや空き家、相続不動産、金地金などの売却は、“普段は税金と無縁の人”でも突発的に申告が必要になる分野です。譲渡所得は計算が特殊で、取得費、譲渡費用、所有期間など複数の要素が絡むため、多くの人が手続きで迷いがちです。本書は、この分野を第6章でまとめて扱い、売却の種類ごとに必要な書類や控除の有無を整理しているため、“初めてでも正しく書類を作れる手順書”として非常に役立ちます。

特にマイホームの特例は節税効果が大きく、適用できるかどうかで税額が大きく変わるため、理解しないまま申告すると損をする可能性があります。本書では利益が出たケース、損失が出たケース、空き家の売却など場面別に記入例があり、条件の違いを視覚的に把握できる構成が魅力です。また、金地金の売却といったケースにも対応しており、幅広い資産に対応している点も評価できます。

譲渡所得は税務上の取り扱いが複雑であり、取得費が不明な場合の「概算取得費」など専門知識が必要になる場面もあります。本書では、こうした部分をかみ砕いて説明することで、専門知識がなくても計算手順を理解できるよう工夫されています。突然売却が必要になった人でも、この1冊で最後まで申告手続きを完了できる実用性が備わっています。

譲渡所得は“計算式が特殊”であるため、取得費や譲渡費用の扱いを誤ると税額が大きく変わります。

基礎構造の理解が正しい申告につながります。

本の感想・レビュー

図解と記入例が“まる写しレベル”で実用的

この本の実用性を最も強く感じたのは、申告書の図解と記入例の部分でした。申告書第一表や第二表、第三表、収支内訳書や控除の明細書といった実際の書類が、本物と同じ見た目で見やすく掲載されていて、どこに何を書くべきかが一目でわかります。数字の流れや、項目同士のつながりも視覚的に追えるため、ページを見比べながら書くだけで迷わず作業を進められました。

また、ただ見本を載せているのではなく、「記入の流れ」や「書く順番」まで示されている点が、実際の作業に役立つ大きなポイントだと感じます。特に節税につながる所得控除や、本来の税額を減らせる税額控除の記入欄は、構造が複雑になりがちな部分ですが、図を追いかけていくだけで仕組みそのものが理解できます。

書類を前にすると緊張感が出てしまいがちですが、本書はその不安を「具体的な視覚情報」として解消してくれる存在でした。説明を読むという受け身の理解だけでなく、「手を動かしながら覚える」体験をそのまま再現してくれる頼もしさがあります。

自分に当てはまるケースが必ず見つかる網羅性

本書の構成の中で特に感心したのは、あらゆる立場の人の申告ケースを幅広く扱っている点でした。会社員、公務員、副業収入のある人、年金受給者、退職した人、個人事業主、不動産オーナー、投資をしている人、さらにはマイホームの売却や相続した空き家の売却まで、目次を眺めているだけで圧倒されるほど多様な章立てになっています。

ページを読み進めるうちに、「この本には、自分と同じ状況が必ずどこかに書いてある」という安心感が生まれました。特に収入タイプ別の章は、給与所得、雑所得、退職所得、事業所得、譲渡所得まで細かく分類され、その人が直面している状況に対応した説明が丁寧にまとめられています。必要な人が必要なページだけを読む、という使い方ができるのも大きな魅力です。

幅広い読者に向けて作られた本というより、一人ひとりのケースに寄り添う辞典のような感覚で使えるため、「自分ごととして読み進められる確定申告書の本」として、とても価値のある一冊だと心から感じました。

新しい税制・制度改正にも対応していて安心

確定申告の情報は年度によって変わるため、古い知識をそのまま使うと間違えてしまうことがあります。そうした不安があるなか、本書は令和8年提出分に合わせて作られており、最新の内容にちゃんと対応している点がとてもありがたく感じられました。税額控除や所得控除の扱いも、最新の制度に沿って説明されているので、正しい情報を学べているという確信を持って読み進められます。

さらに、章の内容を確認していくと、住宅ローン控除のように制度の影響を受けやすい項目も、現在の規定に合わせてわかりやすく構造化された説明が載っています。制度改正は数字や条件が変わることが多く、それが初心者の混乱を招きがちですが、本書はその負担を減らすように書き方や順番を工夫していると感じました。

安心して使えるというのは、確定申告の本にとって何より重要だと思います。「この情報は本当に今年のものなのか」という心配をせず、堂々と申告書を仕上げられたのは、本書が最新情報で構成されているおかげです。

控除・節税のポイントが初心者でも迷わず理解できる

読んでいて特に助けられたのが、所得控除と税額控除の章でした。医療費控除、寄附金控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除など、確定申告の中でも種類が多く複雑な項目が、ひとつずつ丁寧に説明されています。「どんな人が対象なのか」「何を準備すべきなのか」「どの欄に記入するのか」という流れが分かりやすくまとめられていて、読むたびに自分が対象かどうか判断できます。

特に、医療費控除の部分は複数のパターンに分かれていて、妊娠・出産、介護、日常の医療費、市販薬の購入額など、それぞれのケースが章立てで整理されているため、余計な混乱がありません。災害や盗難などの雑損控除についても、どういうときに使えるかが明確に書かれており、「知らないと損をしてしまう情報」をちゃんと拾える構成になっています。

節税につながる仕組みを、ただ制度として説明するのではなく、「誰にとって必要なのか」という視点で書いてくれているので、内容が頭の中で自然に整理されていく感覚がありました。控除の理解を深めたい初心者にとって、本当に頼れる章だと思います。

巻末の「試し書きシート」が実際に役立つ

読了後に最もありがたみを感じたのが、巻末に収録されている「試し書きシート」です。申告書第一表、第二表、第三表、収支内訳書、医療費控除の明細書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書といった主要な書類が揃っていて、本書の説明と合わせて実際に書きながら確認できる構成がとても助かりました。練習の段階で全体の流れがつかめる安心感は大きいです。

本書の説明を読みながら試し書きをすると、どの項目がどこにつながるのかが理解しやすく、実際の計算ステップとも対応しているため、知識として読んだ内容が体に馴染んでいくのを感じました。とくに税額計算のSTEP①〜⑤の流れを確認する際は、この練習シートがあるかないかで理解度に大きな差が出るように思います。

確定申告が“初めてでも怖くなくなる”構成

確定申告をしたことがない私にとって、申告書はずっと「わからないものの象徴」のように感じていました。でも本書を読み始めた瞬間から、その恐怖心がすっと薄れていきました。最初の「確定申告のキホン」の章で、準備から記入、提出までの流れが順番に整理されていて、全体像をつかむだけで不安がかなり軽くなりました。はじめの壁を取り払ってくれる構成になっていると感じます。

さらに、収入タイプ別に章が分かれているため、自分がどこを読めばよいかがすぐにわかります。給与所得、副業の雑所得、年金、退職所得、事業所得、不動産所得、投資による所得、資産売却による譲渡所得など、細かく分類されているので、自分のケースがどこにも当てはまらないという不安を抱く必要がありません。それが初心者の安心感につながっていると思いました。

「怖い」と感じる原因は、複雑なものを見たときに手順がつかめないからだと改めて気づかされました。本書は、その複雑さを順序立ててほどき、必要な情報を必要なだけ示してくれるため、自分でも申告できるという自信が自然と湧いてきます。読み終えるころには、確定申告がすっかり身近なものに変わっていました。

価格以上の価値を感じる内容ボリューム

手に取った瞬間から「しっかり作られている本だな」という印象がありましたが、読み進めるほどその厚みに納得しました。第Ⅰ部の基礎から第Ⅱ部の収入別、第Ⅲ部の控除別、さらに税額計算のステップや巻末の試し書きシートまで、確定申告の全体像が抜け漏れなく収まっています。一冊の中に必要な情報がすべて揃っている感覚は、非常に満足度が高かったです。

とくに収入タイプ別の章と控除の章が組み合わさることで、どんな立場の人でもこの本だけで申告書が完成してしまう構成になっています。給与所得の人も、年金受給者も、個人事業主も、投資をしている人も、土地建物を売った人も、誰も取り残されない内容の幅広さは圧巻でした。

これだけ多様なケースを網羅しながら、難しさを感じさせずに読み進められるよう整理されている点は、本書の価値を大きく押し上げていると思います。この内容量であれば、値段以上の価値を感じるのは当然で、むしろ「この一冊があれば十分」と言い切れるほどの充実ぶりでした。

確定申告への不安を消してくれる安心感

確定申告というと、書類の多さや専門的な記載事項のせいで、不安な気持ちが先に立ってしまうことがよくあります。私自身もその一人でしたが、この本を読むうちに、その不安がすぐに薄れていくのを感じました。全体の構成が順序立てられていて、どこから読めばいいか迷わない作りになっていることが安心につながりました。

控除や税額計算の部分など、普段触れることのない仕組みでも、本書では段階的に説明されているため、理解が積み上がっていきます。特に税額計算STEP①〜⑤の流れは、自分でも追えるように整理されていて、仕組みがわかった瞬間に心が軽くなるような感覚がありました。申告書を作るうえで必要な部分を網羅しつつ、読者が混乱しないように配慮されているのがわかります。

読み終えたときには、「もう申告できるかもしれない」と思えるほど気持ちが前向きになっていました。確定申告そのものの難しさは変わらないはずなのに、正しい情報と順序の説明があるだけで、こんなにも気持ちが落ち着くものなのかと実感しました。本書は、知識だけでなく安心まで与えてくれる一冊でした。

まとめ

本記事では、本書を通じて確定申告の全体像から個別のケース別の書き方まで、幅広い内容を確認してきました。最後に、読者が記事の核心部分を振り返りやすいよう、以下のポイントを整理して紹介します。

これらは、確定申告をより自分ごととして理解し、スムーズに手続きを進めるための道しるべとなるはずです。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらの視点を踏まえることで、確定申告を「毎年ただ義務としてこなす作業」ではなく、「正しく知れば得できる重要な手続き」へと捉え直せるはずです。本書は、初めて申告に挑む人や、複雑な制度に不安を抱える人にとって、強い味方となる一冊です。

以下に、それぞれの要点を詳しく解説します。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。

申告フローを体系的に理解できる

確定申告の流れは、準備する書類、所得の分類、控除の整理、計算方法、提出形式など、多くの要素が複雑に絡み合っています。本書では、その全体像を「どの段階で何をするのか」を軸に図解で整理しているため、初めての人でも迷わずに進めることができます。税務署や国税庁サイトでは断片的な情報しか得られないことが多いなか、本書は“流れの見える化”によって、読むだけで頭の中に地図が描けるようになっています。

自分の所得タイプに合わせた最適な書き方がわかる

給与所得、副業収入、年金、事業、不動産、株・投資信託、FX、仮想通貨、マイホーム売却など、現代の所得は多様化しています。本書はそれらを「人別」「状況別」に分類し、該当するケースだけを読めば解決できる構造になっています。読者は自分の立場に最も近いページを開くだけで、必要な書類や計算方法、申告書への記入欄がわかるため、専門書特有の難解さを感じることなく、パターン別に正しい申告が完結します。

控除制度を最大限活用して節税につなげられる

医療費控除、寄附金控除、雑損控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、保険料控除など、控除項目は種類が多く理解しづらいものです。本書では、それぞれがどんな人に当てはまり、どのような条件を満たすといくら税金が軽減されるのかを丁寧に説明。必要書類や判断のポイントも掲載されているため、「本当は受けられた控除を申告漏れして損をする」という失敗を防げます。節税の観点から見ても、非常に実務的な一冊です。

図解中心で“見るだけで理解できる”

専門書の多くは文字情報が中心で、読むだけで疲れてしまいがちですが、本書は大きな文字やフローチャート、図解を多用した構成になっています。とくに申告書の記入ページでは、実際のフォーマットを掲載し、どこに何を書くかを視覚的に示しているため、読みながら書き進めるだけで完成に近づきます。数字の扱いが苦手な人でも、目で追うだけで理解が進む設計が特徴です。

すぐに実践できる“試し書きシート”が付属している

巻末に収録された試し書きシートは、申告書をそのまま模した形式になっており、読者がペンを持って練習できるよう配慮されています。書きながら理解することで、提出前の不安が大きく軽減されますし、実際の申告書を前にして戸惑いを感じるリスクも低くなります。書類形式に慣れるという実務的なハードルを越えられる点は、他の解説書にはない大きな強みです。

電子申告(e-Tax)にも対応している

最近はスマホ申告やマイナポータル連携が進み、デジタル申告が一般的になってきました。本書はその最新事情にも対応し、オンラインでのデータ連携の仕組みや便利な活用法を説明しています。紙ではなくデジタルで完結したい人にとって、この部分は申告作業のハードルを大きく下げる役割を果たします。

確定申告では「所得区分の認識」「控除の理解」「記入ミスの回避」が正確な納税に直結します。

本書はこれらのリスクポイントを体系的に補強し、初心者でも正確な申告につなげやすい構造になっています。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、最も重要なのは「知識を実際の手続きに落とし込むこと」です。確定申告は“情報を得ただけ”では進まず、具体的な書類集めや入力作業を行うことで初めて申告が完了します。

ここでは、読後すぐに取り組むべき流れを、実務レベルの視点から整理して紹介します。

step

1必要書類を整理し、申告内容の全体像を把握する

まず着手したいのは、自分に必要な申告内容を把握し、それに関連する資料を揃える作業です。源泉徴収票、医療費の明細、保険控除証明書、寄附金受領証、年金関連の書類、事業の収支記録など、必要書類は所得内容によって異なります。本書の内容と照らし合わせながら、自分に該当するケースを確認し、申告に欠かせない資料を一か所にまとめておくことで、後の記入作業が圧倒的にスムーズになります。特に、医療費や副業関連の収支は、年度をまたぐと紛失しやすいため、早い段階で整理しておくのが理想です。

step

2試し書きシートで記入の流れを体得する

書類を揃えたら、付録の試し書きシートを使って実際に記入の練習をするステップに移ります。理論として読んだ内容も、いざ手を動かすと「この欄には何を書くの?」「どの数字を転記するの?」という疑問が生まれるものです。手書きでシミュレーションすることで、申告書の構造が頭に入り、必要な項目のつながりが理解できます。さらに、間違えやすいポイントを事前に体感しておくことで、本番の申告書作成時にミスを減らす効果が期待できます。

step

3オンライン申告(e-Tax・マイナポータル)に移行する準備を整える

実務効率を高めるうえで、電子申告の利用準備は極めて重要です。マイナンバーカードの有効期限を確認し、ICカードリーダーや対応スマホを利用できる状態にしておきましょう。さらに、マイナポータルとの連携を設定すれば、源泉徴収票や医療費情報、保険料控除証明書の一部が自動取得されるため、入力作業が大幅に省略されます。オンライン申告に慣れていない人でも、本書の解説を参考にステップを踏めば、紙よりも正確かつ素早く申告が行えるようになります。

step

4戸惑いや不安がある場合は税務署・専門家へ相談する

読後に申告作業を進める中で、どうしても判断に迷うケースが出てくる場合があります。複雑な投資の損益通算、複数の所得区分が絡む場合、家族の扶養条件の判定などは、専門家の目線が必要になることも珍しくありません。本書には税務署相談窓口の利用ポイントも掲載されているため、疑問を抱えたまま作業を続けるのではなく、適切にサポートを受けながら手続きを進めることで、正確な申告へと導かれます。

読後のステップを実践する際の鍵は「情報整理→試行→本番」の三段階です。

特に電子申告は入力ミス防止の仕組みが整っているため、手続き全体の正確性と効率が大幅に向上します。

総括

本書『いちばんわかりやすい確定申告の書き方 令和8年3月16日締切分』は、確定申告に苦手意識を持つすべての人に向けて、迷いなく手続きを進められるよう構成された実用書です。複雑な制度や専門用語が多い税の世界において、「自分のケースはどこに当てはまるのか」が直感的にわかるよう分類されている点は大きな強みです。会社員、副業をしている人、年金受給者、個人事業主、投資家、土地建物の売却経験者など、多岐にわたる状況に対応しているため、読み手は自分の立場に即した情報だけを無駄なく吸収できます。

また、申告書の構造を大きな図解とサンプルで示すことで、読者が「何を写し、どこに数字を入れるのか」を視覚的に理解できるよう工夫されています。確定申告が初めての人にとって最も大きな壁となるのは、専門用語そのものではなく、“どの書類のどの数字を使えばよいか判断できないこと”です。本書ではこの問題を丁寧に解決するため、準備から提出までの一連の流れが細かく分解され、各ステップを実際に体験するような感覚で読み進められる構成になっています。

さらに、本書は単なる操作マニュアルにとどまらず、「節税につながる控除・特例を見逃さない」という目的にも強く寄与します。医療費控除、寄附金控除、配偶者控除、住宅ローン控除、株式の損益通算、仮想通貨の課税ルール、マイホーム売却時の特例など、専門的なテーマも豊富に扱っており、実際の申告額に直結する重要情報が体系的に整理されています。どこに節税の余地があり、どの控除が自分に該当するのかを読者自身が判断できるようになる点も、大きな価値といえます。

最終的に、本書は「確定申告は難しい」という先入観を払拭し、読み終える頃には“自分でも最後までやり遂げられる”という自信を与えてくれる内容となっています。

特典として試し書きシートも付属しているため、学んだ知識をすぐにアウトプットし、翌年以降も継続して使えるスキルとして身につけられます。

確定申告を確実に終わらせたい人だけでなく、毎年の税務作業を効率化したい人にとっても、長く役立つ一冊です。