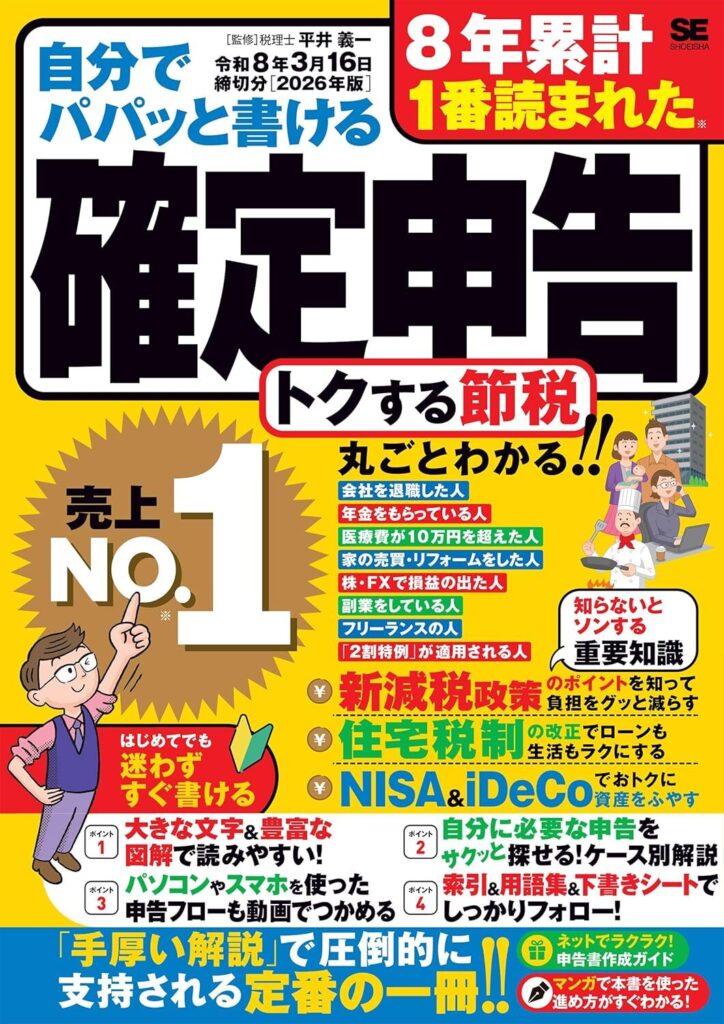

書籍『自分でパパッと書ける確定申告 令和8年3月16日締切分』は、「今年こそ確定申告で失敗したくない」という人のために作られた、実務に直結する一冊です。

税制改正が相次ぎ、特に令和8年分は“103万円の壁”見直しや住宅税制の変更、新しいNISAなど、申告内容に影響するテーマが多く発生しています。

本書は、これらの重要ポイントをわかりやすい図解とマンガで整理し、「今年は何をすべきか」を短時間でつかめる構成になっています。

また、確定申告が初めての人でも迷わないよう、基礎知識から書類の準備、提出までの流れを丁寧に解説しています。

「所得とは何か」「控除とはどんなしくみか」といった基本概念も、日常の例えを交えながら説明されているため、税の仕組みが苦手な人でもスムーズに理解できます。

さらに、自分の状況に合わせて必要な章だけ読めるケース別パートが充実しているので、会社員・副業者・年金受給者・フリーランスなど、それぞれの立場に合った申告方法が一目でわかります。

巻末には、実際の申告作業を強力にサポートする下書きシートや用語集、索引も付属しており、「読みやすさ」と「実務で使える便利さ」を兼ね備えた構成です。

初めての人はもちろん、毎年の申告に不安がある人、節税ポイントをしっかり押さえたい人にとっても、大きな助けになる内容が詰まっています。

今年の申告を“迷わず・モレなく・確実に”進めたい人に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

確定申告の書き方が分からない人におすすめの本 10選!人気ランキング【2026年:令和8年】

確定申告の季節になると、「どこから手をつければいいの?」「毎年なんとなく済ませているけれど、本当にこれで合っているのかな?」と不安になる方は多いものです。 特に初めての人にとっては、専門用語や計算が多 ...

続きを見る

書籍『自分でパパッと書ける確定申告 令和8年3月16日締切分』の書評

確定申告の本は数多く出版されていますが、その中でも本書は「毎年版が更新され続けている実務書」として、多くの読者から“定番の1冊”として支持されています。確定申告は、人生の中で毎年必ず関わる可能性が高い手続きであり、ちょっとした知識の差で数万円〜数十万円の“損得”が変わってしまう場面も珍しくありません。だからこそ、多くの人が「分かりやすさ」と「最新情報」を兼ね備えた本を求めているのです。

本書を深く理解するために、以下の4つの観点から丁寧に解説していきます。

- 著者:平井 義一のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:平井 義一のプロフィール

平井義一氏は、税務・会計の世界に長く携わり続けてきた実務家であり、同時に一般読者へ「税制をわかりやすく翻訳する」ことを使命として活動してきた税理士です。税理士の中でも、法人税務だけ、相続だけ、開業医だけといったように専門が細分化されがちな中、平井氏は法人・個人・国際税務・資金繰り・成年後見など実務領域が非常に広いことが特徴であり、その幅広さが本書の理解しやすさや網羅性にも直結しています。

また、税理士として独立開業しているだけではなく、税理士会で支部長を務めたり、研究会・学会で専門論文や研究発表を行うなど、税制の学術的側面にも精通しています。税理士は実務の中で経験を深めるタイプと、研究者として理論的な知見を深めるタイプに分かれやすいのですが、平井氏はその両方を兼ね備えており、制度の背景にある法律的・政策的な意図を理解したうえで読者に伝えられるという強みを持っています。

また、平井氏は20年近くにわたって「自分でパパッと書ける確定申告」シリーズを担当してきました。ここまで長く同じテーマを扱ってきた専門家は多くありません。なぜなら、毎年制度が変わり、その年ごとに表現の見直しが必要で、さらに読者のニーズも変化するためです。長年継続できるのは、「税制を初心者に伝える」という点に高い専門性と情熱を持っている証拠です。

本書の要約

本書『自分でパパッと書ける確定申告 令和8年3月16日締切分』は、確定申告が初めての人でも迷わずに進められるよう、必要な情報を必要な順番で理解できるように編集された実務ガイドです。「最新の申告書のどこに何を書くか」を解説するだけではなく、申告の前後に必要な準備や手続きまで網羅的に説明しており、読み進めれば自然と作業手順が頭の中で整理される構成になっています。

特に注目すべきなのは、徹底した図解とケース別解説です。税金は用語の専門性が高く、さらに個人の状況によって必要な控除や提出書類が大きく異なるため、通常の文章だけでは理解しづらい部分があります。本書では、申告書の実際のフォーマットを見ながら、どこにどの数字を転記するのか、どの証明書が必要なのかが視覚的に分かるよう工夫されています。数字が苦手な人でも迷わないよう、手順を追うたびに「理由」と「背景」も添えてあるため、形式的な作業ではなく“自分が何をしているのか理解できる申告”につながります。

今年度の改正点である「103万円の壁」や新しいNISA、住宅ローン控除など、家計に影響の大きいテーマも丁寧に解説されています。これらの制度はニュースで聞いても理解が難しいことが多く、特に「自分に関係があるのかどうか」が判断しづらい部分です。本書では“どの条件の人がどの制度を使えるのか”をモデルケースとともに解説しているため、自分の状況を当てはめながら読めるよう配慮されています。

さらに、電子申告(e-Tax)に関する解説も充実しています。多くの読者がつまずく「マイナンバーカードの設定」「画面操作」「ログイン方法の違い」などを、スマホ・パソコンのどちらでも理解できる形で説明しているため、今年初めて電子申告に挑戦する人にも安心です。

巻末には下書きシートや索引・用語集が付属しているため、読んだ後も辞書のように参照できる仕組みになっています。複雑なテーマを何度も確認したい読者にとっては、「手元に置いておく価値のある」一冊と言えるでしょう。

本書の目的

本書の目的は、読者が確定申告を「正確に」「迷わず」「無駄なく」終えられるよう導くことにあります。確定申告は、一度理解してしまえばそれほど難しい作業ではありませんが、初めて行う人にとっては不安や疑問が尽きない手続きです。その不安の正体は多くの場合、「何をどこに書けばいいのかが分からない」「自分がどの制度に該当するのか判断できない」「控除を活用し損なってしまうのが怖い」といった感情にあります。本書は、それらの不安要素を解消するために、構造そのものが慎重に設計されています。

最初の目的は、読者が“自分に必要な申告の種類”を理解することです。確定申告は「全員が同じものを書く」のではなく、所得の種類や状況によって書くべき欄も提出すべき書類も変わります。本書は、図式化された判定表や、生活スタイル別に整理されたケース説明により、読者自身が自分の申告内容を把握しやすいよう導いています。

次に重要なのが、“ミスなく書くための型を提供すること”です。税務署で行われる修正申告や相談の多くは、「知らなかった」「書き忘れた」「勘違いして書いた」といったヒューマンエラーが原因です。だからこそ本書では、記入例の横に丁寧な補足や注意書きを添え、「これはこの金額を書きます」「この書類はここで使います」といった“教科書にない実務のコツ”を惜しみなく開示しています。こうしたサポートがあることで、読者は自信を持って書類を完成させることができます。

また、本書は単なる書類作成の手順書ではなく、“取りこぼしを防ぐ本”でもあります。医療費控除、寄附金控除、社会保険控除、配偶者控除、扶養控除、住宅ローン控除など、所得税には多数の控除が存在します。しかし、これらを申告書に書き忘れてしまうと、戻ってくるはずのお金を自ら手放してしまうことになります。本書は、控除を理解しやすいように生活の場面から説明し、誰がどの特例を使えるのか、具体的にどんな書類が必要なのかを、体系的にまとめています。

最後に、本書は“電子申告時代に対応する”という目的を明確に持っています。スマホやパソコンを使った申告は便利な反面、操作に迷いやすく、途中でエラーが出ると進めなくなることもあります。そのため本書は、画面遷移や選択肢を視覚的に示し、デジタル操作に不慣れな人でも安心して進められるよう工夫されています。

確定申告は「書けるようになる」だけでは不十分で、“何を申告すべきか判断できること”と“損失を防ぐこと”が同じくらい重要です。

本書はそのすべてを想定して構成されており、単なる記入マニュアルとは根本的に目的が異なる本といえます。

人気の理由と魅力

本書が毎年多くの読者から選ばれ続けている理由は、その“使いやすさ”と“信頼性”にあります。確定申告の本は年に一度しか使わないため、多くの人が「失敗しない本」「迷わず書ける本」を求めます。本書はその期待に応えるために、初心者にも優しく、かつ実務的に正確というバランスを実現しています。

第一の魅力は、シリーズ累計で築かれた信頼性です。毎年、制度改正に合わせて内容を刷新し、最新情報を反映させる編集スタイルは、読者から「今年もこれを買えば間違いない」と支持されています。“毎年版が出る本”は多くありませんが、“毎年買われる本”はさらに少ない中、本書は定番として定着しています。

次に、圧倒的な読みやすさが挙げられます。確定申告の本は文章が堅くなりがちですが、本書はイラスト、図解、マンガ、チャート、記入例など視覚的情報を重視しており、複雑な概念でも直感的に理解できるようデザインされています。このため、文字だけの説明では理解しづらい人でもスムーズに読み進むことができます。さらに、ケース別構成により、自分に関係する部分だけを拾い読みできるのも魅力であり、忙しい人でも必要な情報に素早くアクセスできます。

また、本書はその年特有のトピックをしっかり押さえています。令和8年分は、多くの人が影響を受ける改正が集中しており、「103万円の壁の見直し」「住宅ローン控除の変更」「新NISA・iDeCoの活用」といった重要テーマを深く掘り下げている点は、読者にとって大きな安心材料になっています。「ニュースで知ったけれど、実際の申告書ではどう扱うのか」という疑問を、本書が一つひとつ解消してくれるのです。

さらに、電子申告への対応も評価されています。国税庁が推進するスマホ申告やe-Taxは便利ですが、画面操作が分かりづらく、その場で迷ってしまう人が多いのも事実です。本書は、電子申告の流れを丁寧に紹介するだけでなく、初心者がつまずきやすいポイントや回避策までカバーしているため、紙の書類とデジタルの両方に強くなることができます。

最後に、監修者である平井氏の実務経験が本書の質を大きく支えています。税務の現場で日々相談を受けている専門家だからこそ、読者が本当に知りたい情報や、理解できずに困るポイントを的確に言語化できるのです。「難しい話を簡単にする」ためには、実は高度な知識と経験が必要であり、その両方を兼ね備えた著者だからこそ本書は“分かりやすい”のに“専門的”という絶妙なバランスを保っています。

本書の魅力は「初心者を置いていかない優しさ」と「専門家が見ても破綻のない正確さ」が共存している点です。

これは、税務を体系的に理解し、かつ現場の悩みに日々触れている著者でなければ実現できないバランスです。

本の内容(目次)

本書は、確定申告が初めての方でも迷わずに進められるよう、章ごとに役割が明確に分かれています。特に、制度改正が多かった令和8年分の申告に対応するため、改正点を反映した構成になっている点が大きな特徴です。

以下の4つのパートが中心となり、読み進めるだけで全体像と実務の流れが理解できるよう工夫されています。

- 特集パート

- 基礎解説パート

- ケース別パート

- 付録・巻末パート

それぞれが申告の異なる段階を受け持ち、お互いに補完し合う役割を果たします。

本書の学びを最大限に活かすために、まずは各章の意図を確認しておきましょう。

特集パート

特集パートでは、その年度の確定申告で特に注意すべきテーマだけをまとめて扱っています。とくに令和8年分は「103万円の壁」引き上げをはじめとして、給与所得者・扶養家族・副業者・パート勤務者に直接影響が及ぶ制度変更が多いため、最初にこの特集を読むことで“今年どこが変わったのか”を整理できます。税制改正は文字情報だけでは理解しづらいですが、本書では図によって「昨年との比較」や「所得ラインが変わるとどんな人が影響を受けるか」を視覚的に示しており、初心者でも短時間で概要をつかめるようになっています。

また、住宅ローン控除や住宅関連の減税措置についても、年度ごとに微調整が入るため注意が必要です。一般に「住宅税制」と聞くと複雑な印象がありますが、本書では“どのタイミングで購入した住宅か”や“控除期間の残り年数”など、読者自身が当てはめやすいように整理されています。新しいNISA・iDeCoなどの資産形成制度についても「節税になるポイント」だけを分かりやすく抽出し、図版とマンガを使った導入で負担なく理解できるよう工夫されています。

さらに、このパートでは「今年の確定申告で実際に何をすればいいのか」という視点から、改正点を申告書のどの欄にどう反映させるかまで踏み込んだ説明が行われます。制度と実務の橋渡しをしてくれるため、単に「制度が変わったことを知る」だけでなく「自分の申告作業をどう変えるべきか」まで具体的に理解できるようになります。

税制改正は条文だけ読んでも実務の動きが見えにくいもの。

本書の特集パートは“変更点が申告書のどの作業に影響するのか”を明示している点に、実践書としての価値があります。

基礎解説パート

基礎解説パートでは、確定申告の基本構造を「ゼロから」理解できるように、申告の流れ・所得の種類・控除の仕組みといった根本的な内容が丁寧に説明されています。確定申告を難しく感じる最大の理由は、専門用語が分からないまま書類に向かってしまうことですが、この章では“まず知るべき土台”を必要な順番で身につけられるように構成されています。

特に、所得の分類や控除の種類など、初心者が必ずつまずくポイントを、シンプルな例と図解を交えて説明している点が非常に有益です。たとえば給与所得と雑所得の違い、医療費控除とセルフメディケーション税制の比較、寄附金控除とふるさと納税の位置づけなど、知っておくべき内容が体系的に整理されています。また、必要書類の集め方や、提出先の仕組み、還付までの流れなど、手続きの全体像が具体的なステップで示されているため、初めての申告でも迷いません。

さらに、電子申告(e-Tax)の概要もこのパートで理解できます。マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の違い、スマホ申告の流れ、電子証明書の有効期限など、実務でつまずきやすい要素を事前に把握できるようになっています。電子申告は紙よりも便利ですが、設定で戸惑うことが多いため、基礎知識として押さえておく価値があります。

基礎パートの価値は“曖昧になりがちな概念の整理”にあります。

税のルールを正しく理解すると、控除や所得区分の判断ミスが起こりにくくなり、結果として節税にも直結します。

ケース別パート

ケース別パートは、本書の中でも最も実務に直結した内容がまとまっており、「自分の状況に合った申告方法が知りたい」読者にとって最も役立つ章です。確定申告は人によって必要な控除や提出書類がまったく異なるため、この章は“自分のケースに沿って読むための案内書”として機能します。会社員、副業ワーカー、個人事業主、年金受給者、不動産所得者、投資をしている人など、想定される代表的なケースをひとつずつ丁寧に網羅しています。

各ケースでは、まず「どの所得区分になるか」を明確にし、次に「必要書類」「控除の該当可否」「申告書のどこに数字を書くか」まで具体的に示されています。例えば副業のある会社員の場合、雑所得と事業所得の判断基準、経費にできるかどうかの線引き、住民税の申告をどうするかといったポイントが、実際の記入例に沿ってわかりやすく説明されています。医療費控除やふるさと納税といった人気の制度でも、手続きの流れや注意点が整理されているため、自分ごととして読み進められます。

また、投資・資産運用に関するケースも丁寧に扱われています。特定口座年間取引報告書の見方、損益通算の使い方、iDeCoの控除、NISAと課税口座の違いなど、初心者がつまずく部分に寄り添った説明が豊富です。所得区分が複雑になる不動産収入や年金受給者のケースにも触れており、幅広い状況の読者に対応できる柔軟な構成になっています。

ケース別の解説が“記入例”とセットで提供されているのは非常に実務的。

自分に関係のあるページだけを開けば作業が進むため、確定申告の最大の障害である“全体の複雑さ”を感じさせない構成になっています。

付録・巻末パート

付録・巻末パートは「読む章」ではなく、「使う章」として設計されています。ここには、確定申告をスムーズに進めるための実務的なツールがまとめられており、特に初めて申告する人にとって非常に価値の高い内容になっています。まず便利なのが、実際の申告書に近い形式で作られた下書きシートです。これは、提出前に誤りを防ぐための“練習用フォーム”として使えるため、申告書にいきなり書き込むのが不安な人にとって大きな助けになります。

さらに、巻末の索引と用語集は、本書を辞書のように使うために欠かせないパートです。税務に関する用語は専門的なものが多く、ネットで調べても意味が分かりにくいことがありますが、この用語集では初心者でも理解しやすい言葉に言い換えながら簡潔にまとめられています。必要な用語をすぐに調べられるため、申告中に迷ったときに何度でも活用できます。

また、制度の改正や電子申告に関する補足ページも用意されており、「今年の申告だけ知りたい」という読者でも必要な情報に短時間でアクセスできます。付録は、読後に申告書作成へ進む際の“実践支援パート”として機能し、本書を手元に置いて毎年参照する価値を高めています。

巻末の充実度は実務書としての完成度を大きく左右します。

本書は“読むだけでなく使う”ことを前提に作られているため、チェックシートや索引の機能が申告作業を強力に後押しします。

対象読者

確定申告の知識は、働き方・年齢・収入形態によって必要となるポイントが大きく異なります。本書では、どの立場の人でも“自分に関係のある情報だけを選んで読める”ように構成されています。ここでは、特に本書との相性が良い読者像を整理し、これから確定申告に取り組む人が最短で理解を深められるように導いていきます。

以下のようなタイプの読者にとって、本書は非常に心強い実務案内書となるはずです。

- 確定申告が初めてで、何から手をつければよいか分からない人

- 年金受給者で控除を申請したい人

- 個人事業主・フリーランス・副業者

- ふるさと納税・医療費控除など“控除の漏れ”をなくしたい人

- 電子申告(スマホ・PC)で効率的に申告したい人

それぞれの状況に合わせて、迷いや疑問を解消しながら進められるように、本書の内容と照らし合わせて丁寧に解説していきます。

確定申告が初めてで、何から手をつければよいか分からない人

確定申告を初めて行う人にとって、本書は“最初の壁”を取り除いてくれる非常に実践的な案内書です。申告の全体像が視覚的に示されており、「なぜ申告が必要なのか」「何を準備すればいいのか」という基礎から丁寧に解説されています。とくに、専門用語に頼らない言葉選びと豊富な図解によって、税金のルールに慣れていない人でも抵抗なく読み進められるように設計されています。加えて、記入例をそのままなぞって書ける構成なので、申告作業の流れを自然に身につけることができます。

また、本書には特に初心者がつまずきやすい“申告書の書き始めの段階”をサポートする仕組みが多く盛り込まれています。必要書類の一覧、各書類がどこでもらえるのか、提出や納税の方法など、一連の手続きをスモールステップで確認できるのが大きな特徴です。巻末の下書きシートは練習用として極めて便利で、提出前にミスを防げる点も初心者に最適です。

確定申告初心者には“作業工程の見える化”が最重要。

本書は手順を順を追って説明しているため迷いが生まれません。

年金受給者で控除を申請したい人

年金を受け取っている人は、申告の要否判断が複雑で、控除の知識も必要になるため、不安を抱えたまま申告シーズンを迎えることが少なくありません。本書では、年金受給者に特化した解説が丁寧で、年金収入に関する申告の必要・不要がわかりやすく整理されています。さらに、医療費控除や扶養控除など、年金世帯が活用しやすい控除の条件や計算の流れが明確に示されているため、損をせずに正しく申告できる点が大きな魅力です。

また、年金受給者は還付申告の対象になることが多く、本書では「申告するとお金が戻ってくるケース」が具体的に説明されています。「どの証明書が必要で、どの欄に何を書くか」が視覚的に理解できるため、慣れていない人でもスムーズに進められます。書類の読み方や必要な項目が示されているため、申告の手間が大幅に軽減されます。

年金世帯の申告で最も重要なのは、“控除の取りこぼしを防ぐこと”。

本書はそのリスクを確実に下げてくれます。

個人事業主・フリーランス・副業者

個人で仕事をする人や副業を行っている人は、収入の種類が複雑で、経費の扱いにも独自のルールがあるため、申告に一定の専門知識が求められます。本書では、事業所得・雑所得・給与所得の違いが分かりやすく整理されており、「自分の収入がどのカテゴリーに区分されるのか」が明確に判断できます。収支内訳書や青色申告決算書の書き方も記入例付きで丁寧に説明されており、初めての事業申告でも迷いにくい構成が魅力です。

さらに、経費の判断基準や家事按分など、個人事業主特有の悩みが解決できる実務的な情報が多く掲載されています。副業をする会社員に向けても、住民税の扱いや会社に知られないための方法など、現代の働き方に対応した解説が充実しているため、幅広い層にフィットします。働き方が多様化する中、自分の収入構造に合わせた申告ができる点が本書の大きな価値です。

個人事業主や副業者に必要なのは“収入区分の正確な判断”と“経費の適正計上”。

本書はその両方をサポートします。

ふるさと納税・医療費控除など“控除の漏れ”をなくしたい人

控除制度は種類が多く、それぞれ条件や必要書類が異なるため、漏れが発生しがちな領域です。本書がその対策として優れているのは、控除を制度ごとに整理し、「どの書類を集めるべきか」「どのケースが対象になるか」を図で明確に示している点にあります。ふるさと納税における寄附金受領証明書の扱いや、ワンストップ特例制度と申告の違いなど、利用者が迷いやすい部分を実務レベルで説明しています。

医療費控除では、通院費・薬代・市販薬などが対象になるかどうかの判断基準を具体的に示し、誤りやすい部分を丁寧に説明しています。家族分の医療費をまとめて申告する方法など、知識がないと取りこぼしやすい制度面のポイントも網羅。控除欄の記入位置も図解されているため、書類を前にして“どこに書くのか問題”で迷う心配もありません。

控除は“制度を知っている人だけが得をする”仕組みです。

本書は取りこぼしを防ぐための実務的な武器になります。

電子申告(スマホ・PC)で効率的に申告したい人

電子申告は便利である一方、「操作が難しそう」「マイナンバーカードの設定が面倒」という理由で敬遠されがちです。本書はスマホ版・PC版の操作手順を画面の流れに沿って詳しく解説しており、初めての人でも画面を見ながら迷わず進められる構成になっています。電子証明書の準備、ログイン方法、添付書類の扱いなど“つまずきやすい部分”に重点が置かれているため、操作への不安を大きく取り除いてくれます。

さらに、電子申告ならではのメリット—提出が早い、還付が早い、紙の提出が不要—を活かすコツも紹介されており、時間を節約しながら確定申告を完了したい人に最適です。エラーが出た際の対処法や、よくあるミスの回避方法も掲載されており、「オンライン申告を使いこなしたい」というニーズに応える内容になっています。

電子申告の成功ポイントは“事前準備の質”。

本書の手順通りに進めることで、初心者でもスムーズに操作できます。

本の感想・レビュー

初心者でも迷わない構成のわかりやすさ

確定申告について右も左もわからなかった私にとって、本書の構成は本当に救いでした。最初のページを開いた瞬間から「ここから読み進めればいい」という導線がはっきり示されているので、不安を抱えたままページをめくることがありませんでした。とくに、全体の流れが一目で理解できる構成は、初めてでも全体像をつかむのに役立ち、読み進める前の緊張をやわらげてくれました。

さらに、必要なページを最短で見つけられるように配置されているため、「自分にはどの申告が必要なのか」という疑問にもすぐ答えが示されます。確定申告は複雑である、という印象を持つことも多いですが、この本を読んでいると段階を踏んで進めるだけで自然と理解が深まっていき、迷子になることがありません。

読み終える頃には「確定申告ってこんなにシンプルだったんだ」と感じるほど、整理されて説明されていました。構成がわかりやすいだけで、苦手意識がここまで薄れるものなのかと驚きました。

ケース別解説で“自分ごと化”できる

本書を読み進めていくうえで、もっとも安心感を覚えたのがケース別に丁寧に紹介されている解説でした。確定申告は「状況によってやるべきことが違う」というのが難しさの一つですが、この本では収入形態や控除の種類に合わせて必要な部分が整理されています。ページを開くだけで自分の立場に近い内容をすぐに見つけられるため、不要な情報を読み飛ばしながら迷うこともありませんでした。

また、ケースに応じて「どこに注意するべきか」がひとつずつ明確に説明されているので、読みながら自然と自分の状況と照らし合わせられます。申告に対して漠然とした不安を抱えていても、この解説によって「自分はこれだけ知っておけばいい」という輪郭が見え、心が軽くなりました。

実際に記入例を見ながら「なるほど、こうやって書くんだ」と腹落ちしやすい構成だったのも、理解を深める助けになりました。読むほどに確定申告が身近なものに感じられ、「難しく考えなくても大丈夫」と背中を押されるような感覚がありました。

図解の量と丁寧さが圧倒的

グラフィックが豊富で、しかも細部までわかりやすく作り込まれている点は、本書の大きな魅力だと感じました。文字だけで説明されているときには理解が追いつかない部分も、図にして示されていることで視覚的に理解が進み、ストレスなく読み進められます。ページ全体が統一感のあるデザインで構成されているため、情報がすっと頭に入ってきました。

また、記入例が段階的に掲載されているので、読みながらイメージが湧きやすくなります。「この欄にはこう入力する」という手順がそのまま図になっているため、実際の作業に置き換えたときに迷わないのが本当に助かりました。図解の多さはただの親切ではなく、理解のスピードを確実に上げてくれる実用的な構成です。

気づけば私自身、難しいと思っていたページも図解を追いながら自然に理解できていて、「図の力ってすごいものだ」と感じました。視覚的なサポートがこれほど効果的だと実感させてくれた一冊でした。

マンガ導入で理解のスピードが上がる

読み始めてまず驚いたのは、マンガの導入がとてもわかりやすいことでした。確定申告というとどうしても堅苦しい内容をイメージしてしまいがちですが、マンガがあることで内容に入り込みやすくなり、「これなら読み続けられそう」という気持ちになれました。単純に情報を詰め込むのではなく、理解のための“入口”を工夫してくれているんだと感じます。

マンガを読んだ時点で申告全体の流れがつかめるため、その後の解説がすんなり頭に入ってきました。活字だけではイメージしづらいところも、会話形式や動きのある描写によって自然と理解していけるのがよかったです。読み進める際の抵抗感が減り、スイスイと本編まで到達できました。

令和8年の税制改正をまとめて理解できる

令和8年は税制改正が多く、ニュースを見ていてもどれが自分に影響するのか判断しづらく感じていました。本書は、その複雑な内容をまとめて整理してくれているため、最新の制度をスムーズに把握できました。改正のポイントが一つずつ順序立てて説明されているので、「今年なにが変わったのか」を短時間で理解できます。

特に「103万円の壁」の見直しや減税政策の部分は、どの世帯にも関わる重要な項目なのに、ネット上では情報が錯綜していて混乱しやすい部分でした。この本では最新の制度に基づいた説明が丁寧に組まれていたおかげで、不確かな情報に惑わされることなく、落ち着いて読み進められました。

制度の変更点を知ることで、自分の申告にもどのように影響しそうか把握でき、読みながら自然と準備が整っていく感覚がありました。年ごとの違いを理解するのが苦手な私でも、「今年はここを押さえれば大丈夫」と思えるようになったのがありがたかったです。

住宅ローン控除など“今年の要注意点”を押さえている

住宅ローン控除の変更点や、今年度特有の重要ポイントをしっかり押さえてくれている点が個人的にもっともありがたかったです。税制は毎年のように変わるため、インターネットで調べても古い情報が混ざっていたりして、本当に正しい内容を把握するのが難しいと感じていました。本書は、その年に即した情報が整理されていて、とても信頼できる案内役になってくれました。

読み進めていくと、「何が変わったのか」「どの部分に注意すべきなのか」が段階的に説明されるので、その流れに沿って理解が深まりました。特に住宅関連は金額も影響が大きいため、不安を抱えがちなポイントですが、図や記入例があることで、細かい部分まで確認しながら落ち着いて理解できたのがよかったです。

申告の準備をしていると「あれも調べておかなきゃ」と焦ることが多い中、本書が最新の情報をまとめてくれているおかげで安心して進められるようになりました。読み終えたとき、「これで間違いなく準備できる」という確信が持てたのはとても心強かったです。

スマホ申告のステップが視覚的で簡単

スマホでの申告に興味はあったものの、手順が複雑に感じて手を出せずにいました。しかし本書の解説を読んで、初めて「これならできそうだ」と思えました。画面の流れが丁寧に示されていて、数字や文字の説明だけでは理解しにくい部分も、視覚的にすんなり入ってくる構成になっています。

特に、どの画面で何を選択し、どこに注意すればいいのかが段階的に書かれているため、スマホ操作が得意でない私でも落ち着いて読み進められました。アプリやブラウザによってどのような違いがあるのかも整理されていて、作業を進めながら迷うことがありません。

巻末の下書きシートがとても便利

巻末の下書きシートは、思っていた以上に役立ちました。申告書をいきなり本番で書くのは不安がありましたが、このシートのおかげで事前に書き込んで流れを確認でき、とても安心して手続きに進むことができました。紙に書くことで、自分の収入や控除項目が頭の中で整理されていく感覚があります。

シートには重要な欄が見やすく配置されていて、初めての私でも迷うことなく書き込みを進められました。本書の本文で説明されていた記入例と照らし合わせながら進めることで、書き方の確認にもなるため、知識の定着にもつながります。

本番の申告書を書くときには、この下書きシートがそのまま“設計図”のようになり、一度流れを確認したうえで記入できたので、ミスを減らしながら進められました。こうした細やかな工夫があることが、本書の使いやすさを一段と高めていると感じます。

まとめ

この記事の最後として、本書を読むことでどのような価値が得られ、読み終えたあとにどのように行動すべきか、そして最終的にどんな読後感が残るのかを整理しておきます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。

最新の税制改正を短時間で把握できる

令和8年分の確定申告では、「103万円の壁」や住宅税制の見直し、新しいNISA制度など、多くの改正点が申告の判断に直結します。本書はこれらの重要事項を整理し、図やマンガを使って分かりやすくまとめているため、時間がない人でも短時間で“今年何が変わったのか”を理解できます。専門用語を避けつつも要点を押さえた構成になっているため、改正内容が生活のどの場面に影響するのかまで自然にイメージできます。

自分に必要な申告内容を迷わず判断できる

確定申告で最も困るのは、「自分はどの制度を使うべきか」「どの控除が当てはまるのか」という判断です。本書では、会社員、副業者、年金受給者、個人事業主など、立場別に必要な申告内容を仕分けし、自分が読むべきページにすぐたどり着ける構成を採用しています。複雑な選択肢の中から、自分に必要な項目だけを効率的に抽出できる点は、実務に直結する大きなメリットです。

実際の書類作業がスムーズに進む

医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)、社会保険料控除など、活用すれば税額を抑えられる制度は多く存在します。しかし、制度ごとに細かな条件があり、「使えると思っていたのに対象外だった」「本当は使えたのに知らずに申告しなかった」というミスが発生しやすいのが現実です。本書では、控除の条件・必要書類・記入位置をセットで説明しているため、見落としを防ぎながら確実に税負担を減らすことができます。

電子申告で効率よく申告を終えるための知識が身につく

近年はe-Taxによる申告が主流になりつつありますが、初めての人には操作の難しさがネックになります。本書では、マイナンバーカードの読み取り、事前準備セットアップ、ログイン方法など、つまずきやすい工程を順序立てて解説しているため、デジタル操作に不安がある人でも迷わず進められます。時短だけでなく、電子申告ならではの控除メリットについても触れており、「紙より速くて便利」という体験を実感しやすい構成になっています。

申告に必要な“判断力・知識・操作手順”を一冊で補える点が、本書最大の強み。

初心者でも迷わない導線設計が非常に優れています。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあとこそ、確定申告の準備を「実際の行動」に移す最適なタイミングです。知識として理解した内容を、自分の状況に合わせて整理し、ムダのない申告作業に落とし込んでいくことで、申告の精度は格段に上がります。

ここでは、本書で得た理解を最大限活かすために、読後すぐに取り組むべきプロセスを順序立てて紹介します。

step

1必要書類をそろえる

最初に取り組むべきなのは、自分のケースに必要な書類を一式そろえることです。源泉徴収票、医療費の領収書、寄附金受領証明書、保険料控除証明書など、書類の種類は収入・控除内容によって大きく変わります。本書では、書類一覧が巻末の下書きシートと連動しているため、チェックしながら集めることで漏れが生じにくくなります。書類を集める段階でつまずくと申告作業が停滞するため、まずは“集めるべきものを明確にする”ことが最優先となります。

step

2下書きシートを使って申告内容を整理する

書類がそろったら、本書の巻末に付いている下書きシートを使って申告内容を整理していきます。下書きを書くことで、所得の種類・控除の適用可否・必要な記入欄が可視化され、本番の入力が驚くほどスムーズになります。申告書は、本番でいきなり書き始めると迷いやすいですが、下書き段階で「どの欄に何を書くか」を把握できれば、作業の精度もスピードも向上します。とくに控除関連は書き間違いや漏れが起こりやすいため、下書きでしっかり確認することが重要です。

step

3電子申告(e-Tax)または紙申告の準備をする

申告方法を決めることも、次のステップとして欠かせません。電子申告を使う場合は、マイナンバーカードの動作確認やログイン方法の準備が必要です。事前準備セットアップや読み取りのトラブル対策が本書に詳しく載っているため、読後そのまま準備に着手できます。一方、紙申告を選ぶ場合は、印刷・署名・押印・提出先確認などの作業が発生します。それぞれのメリットを理解したうえで、自分が最もスムーズに進められる方法を選ぶことが大切です。

step

4記入例を見ながら本番の申告書を完成させる

申告内容の整理と準備が終わったら、いよいよ本番の申告書作成に進みます。本書の記入例は、実際の見た目に近い形式で掲載されているため、そのまま見比べながら書き進められるのが特徴です。電子申告の場合も、画面イメージと操作手順がセットで紹介されているため、迷いやすい入力欄をスムーズに探し当てられます。実務では、「同じ名前の欄が複数ある」「分類が分かりにくい」といった混乱が起こりやすいですが、記入例を手元に置くことで誤入力を防ぐことができます。

step

5提出後に控えを保管し、次年度の準備に役立てる

申告書を提出したら終わりではなく、控えや証明書を保管しておくことが次の申告につながります。本書では、どの書類をどれくらい保管すべきか、保管方法や管理のコツについても触れられているため、提出後のアフターフォローとして活かすことができます。とくに医療費や寄附金などは年間を通して発生する項目のため、次年度に向けて“今からできる管理方法”を実践しておくと、翌年の負担が大幅に軽減されます。

読後の行動は“書類準備 → 下書き → 方法の決定 → 本番入力 → 提出後の管理”という流れで進めると効率的。

本書はそのすべてをサポートする構成になっています。

総括

本書『自分でパパッと書ける確定申告 令和8年3月16日締切分』は、確定申告の全体像を体系的に理解しながら、実際の記入作業まで一貫して進められる構成が最大の魅力です。税制改正が多い年度において、何が変わり、どこに注意し、どの制度を活用できるかを明確に示してくれるため、「今年の申告は複雑そう」という不安を抱える人ほど大きなメリットを感じられるでしょう。特に、図解やマンガを交えた説明により、専門知識に馴染みのない読者でもスムーズに理解できる点は秀逸です。

また、自分の立場(会社員・個人事業主・副業者・年金受給者など)に応じて必要な章をすぐに探せるケース別構成は、非常に実践的です。多くの確定申告本が一般論に終始しがちな中、本書は「あなたのケースでは何をすべきか」を明確に示してくれるため、効率的に申告準備を進められます。確定申告の経験がある人にとっても、最新の改正点を確認する目的で役立つ内容が詰まっています。

さらに、巻末の下書きシートや記入例、索引・用語集など、実務をサポートする付録も充実しています。これらは単なる解説にとどまらず、読者が実際に手を動かす段階で大きな助けとなり、書類作成のミスや漏れを防いでくれます。この“実務で使える工夫”が、本書を単なる解説書以上の存在に押し上げています。

総じて、本書は初心者から中級者まで幅広い層にとって、確定申告の負担を軽減し、納税の精度を高めるための強力なパートナーとなる一冊です。

とくに、今年の税制改正をしっかり押さえておきたい人、効率的に申告を終えたい人、控除や節税ポイントを漏れなく活用したい人にとって、本書は確定申告シーズンに欠かせない実務書と言えるでしょう。