「会社四季報」から、誰も知らない“本物の宝株”を見つけ出す──そんな夢を、現実の手法に変えてくれる一冊がある。

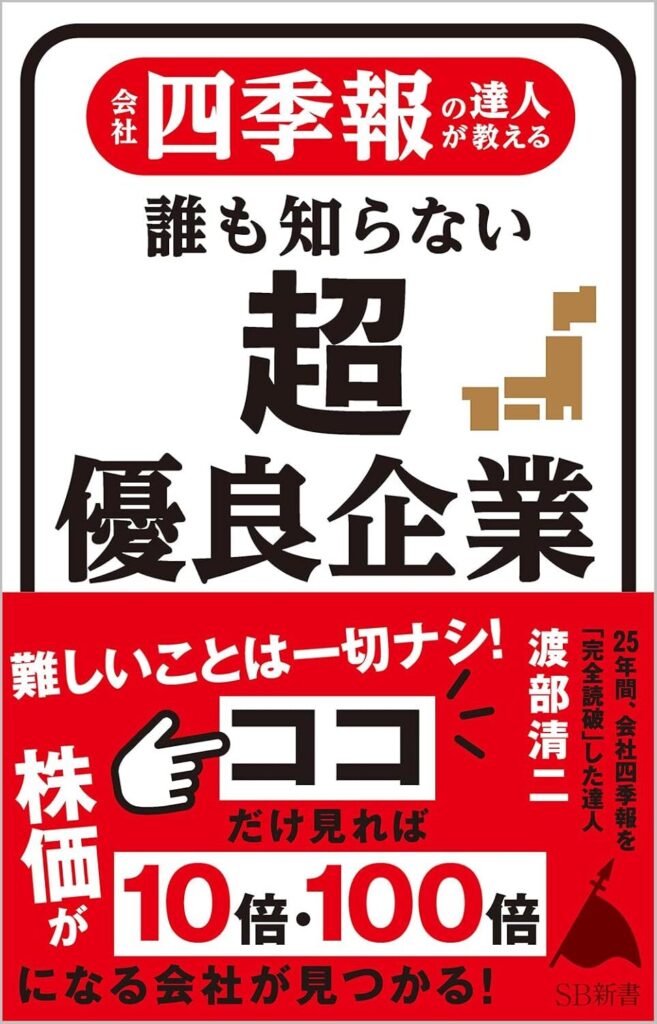

『会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業』は、株式投資の初心者から中級者までを対象に、四季報を使って有望企業を見つけるための“読み方”と“考え方”を、徹底的にやさしく、実践的に教えてくれる一冊です。

著者は、四季報を20年以上かけて80冊以上読み込んできた「四季報読破」の達人・渡部清二氏。

野村證券での実務経験と、現在主宰する投資塾での指導実績をもとに、“知られざる成長企業”や“将来性を秘めた中小企業”を見抜く目利きの技術を、惜しみなく公開しています。

「四季報って難しそう…」と思っていた方も、「どこをどう読めばいいか」がピンポイントでわかるようになる――そんな知識と経験が凝縮された本書は、まさに“投資家としての土台”を築くための指南書といえるでしょう。

合わせて読みたい記事

-

-

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

「会社四季報を買ってみたものの、ページを開いても何が書いてあるのかさっぱり分からない…」そんな悩みを抱えている投資初心者は少なくありません。四季報は上場企業の情報がぎっしり詰まった、まさに“投資家のバ ...

続きを見る

書籍『会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業』の書評

『会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業』は、株式投資に関心のあるすべての人にとって“羅針盤”のような一冊です。特に、企業選びに悩んでいる人や、ネットやSNSの情報に振り回されて疲弊している投資初心者にとって、本書は「数字から企業の本質を読み解く力」を身につけるための実用的な手引きといえるでしょう。

このセクションでは、本書の真価を理解するうえで重要となる次の4つの観点に基づいて解説していきます。

- 著者:渡部 清二のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

各観点を押さえることで、単なる投資本ではない、この一冊の深い意図と構成力が見えてくるはずです。

著者:渡部 清二のプロフィール

渡部清二(わたなべ せいじ)氏は、野村證券出身の金融プロフェッショナルであり、現在は個人投資家向けの教育機関「複眼経済塾」の代表取締役塾長として知られています。筑波大学を卒業後、1990年に野村證券に入社。企業分析の最前線に立ち続けるなかで、日本株投資の奥深さと難しさ、そして可能性を実感します。

そんな彼の投資キャリアにおいて、最も重視してきた情報源が『会社四季報』です。彼は「企業の本質は株価に表れる」と考え、その裏付けを得るための手段として、年4回発行される四季報を1ページ目から最終ページまで読み切る「四季報読破」を継続。その数はすでに80冊を超え、約25年間にわたり途切れることなく実践されています。

その豊富な知見と経験を広く共有する場として創設したのが、複眼経済塾です。塾では「数字」と「ストーリー」の両面から企業を分析する力を育てることをテーマに、数千人の塾生に向けて講義を行っています。また、テレビ東京の「モーニングサテライト」や、ラジオ日経、各種経済誌などでも頻繁に登場し、わかりやすく実践的な投資解説に定評があります。

本書の要約

『会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業』は、圧倒的な情報量を誇る『会社四季報』を通して、世間にはほとんど知られていない「超優良企業」を見つけ出す方法を体系的に学べる実践的な一冊です。著者である渡部清二氏は、四季報の完全読破を20年以上も続けており、その膨大な経験をもとに、誰でも再現可能な投資判断の方法論を本書に凝縮しています。

特徴的なのは、四季報に掲載されている全企業(約3800社)の中から「成長性」「回復力」「収益安定性」「割安度」「継続性」などの観点で企業を5タイプに分類し、それぞれのタイプごとに具体的な選定基準と実在企業を提示している点です。単なる理論にとどまらず、実名で紹介される銘柄により、読者はすぐに四季報を開いて確認・応用できる構成になっています。

また、「見るべきはこの6ブロック」として、注目する情報源をあらかじめ明示してくれているため、四季報を読むのが初めての初心者にも非常に親切です。情報に埋もれることなく、自分なりの投資眼を育てる訓練としても有効です。

本書の目的

この本が目指しているのは、読者に「企業を見る力」を身につけさせることです。世の中には「なんとなく良さそう」と感じられる企業が数多くありますが、イメージや知名度だけで判断していては、本当の意味で優良な企業を見極めることはできません。そこで著者は、四季報という客観的な情報ソースを使って、数字から企業の本質を読み解く方法を丁寧に解説します。

具体的には、売上や利益といった業績の推移、株主構成、自己資本比率といった財務の健全性、さらには成長分野への参入の有無や競合との優位性など、多角的な視点から「超優良企業」の条件を導き出しています。そうしたプロセスを通じて、単なる“儲かる株”ではなく、“持ち続けたくなる株”を自ら見つけられるようになるのが、本書の最終的なゴールです。

読み手に“答え”を与えるのではなく、“考え方”と“調べ方”を伝えるというスタンスも特徴的であり、投資を通じて自分で判断できる力を身につけたいと願う人にとって、まさに実用的な教科書と言える内容になっています。

人気の理由と魅力

本書が多くの投資家から支持されている最大の理由は、理論と実践が絶妙に融合している点にあります。著者の渡部氏は、机上の空論ではなく、四季報を実際に読み込み、企業と株価の関係を長年観察してきた人物です。その知見が惜しみなく注がれており、初心者から中級者まで幅広い層にとって“腹落ちする内容”となっています。

さらに、構成の分かりやすさも魅力のひとつです。「テンバガーを狙う中小型成長株」「景気回復で浮上する業績回復株」「業界で唯一無二の強みを持つ優良株」「株価が割安に放置されているバリュー株」「安定感抜群の老舗株」という分類は、投資スタイルや目的の異なる読者でも、自分に合ったアプローチを見つけやすくしています。

また、紹介される企業の多くが実名で、四季報のどこを見れば良いかも具体的に示されているため、「すぐに行動に移せる本」としても高く評価されています。何より、すべての分析が「読者自身の力で見つけることができる」ように設計されており、読むたびに理解が深まる“反復可能なノウハウ本”としての完成度の高さが光ります。

本の内容(目次)

本書は、四季報読破を20年以上続けてきた著者が、自らの経験から導き出した“有望企業発掘の公式”を、多くの人に再現可能な形で体系化したものです。章構成は非常に実践的で、それぞれ異なるタイプの企業をどのように見抜くか、四季報のどこをどう読むべきかが明確に示されています。

具体的には、以下の6つの章立てによって展開されています。

- 序章 会社四季報の「ココ」を読めば、有望企業がわかる

- 第1章 中小型成長株:会社四季報の達人が教える、大きく成長する会社の見つけ方

- 第2章 業績回復株:会社四季報の達人が教える、「V字回復企業」の見つけ方

- 第3章 優良株:会社四季報の達人が教える、「オンリーワン企業」の見つけ方

- 第4章 バリュー株:会社四季報の達人が教える、相場の起爆剤になる会社の見つけ方

- 第5章 老舗株:会社四季報の達人が教える、永続的に成長する会社の見つけ方

それでは各章の内容を、詳しく見ていきましょう。

序章 会社四季報の「ココ」を読めば、有望企業がわかる

序章では、『会社四季報』という情報の宝庫を、いかにして「武器」に変えるかという視点から話が始まります。『会社四季報』には、約3,800社もの企業情報が1冊に網羅されており、内容は主に業績・財務・株価指標・事業内容など多岐にわたります。しかし、初心者にとっては文字も数字も小さく、最初は「どこを読めばよいのか分からない」と感じるのが普通です。

著者・渡部清二氏は、25年以上かけて四季報を1ページ目から最終ページまで通読する「四季報読破」を続けてきました。その中で、有望企業に共通する情報が集中している「6つの注目ブロック」があることに気づきます。それらを見れば、四季報全体を読み込まなくても、確かな判断軸をもって企業の将来性を分析できるというのです。

さらに本書では、企業を「中小型成長株」「業績回復株」「優良株」「バリュー株」「老舗株」の5タイプに分類。それぞれに適した見方・指標・事例を用いて、読者が「自力で見つける」力を養える構成となっています。つまり、単なる知識のインプットではなく、読者自身が“能動的に企業を選び出す”投資家へと変わるための序章となっています。

第1章 中小型成長株:会社四季報の達人が教える、大きく成長する会社の見つけ方

この章では、株価が10倍になる「テンバガー」候補となる中小型成長企業の見つけ方に焦点が当てられています。テンバガーとは、株価が10倍に成長する銘柄のことで、投資家にとっては夢のような存在です。しかし、それはただの偶然で出会えるものではなく、明確な指標と視点を持って選別することで“狙って獲る”ことが可能になると、著者は語ります。

まず注目すべきは、時価総額が300億円以下の企業です。小規模な企業ほど、まだ世間に知られておらず、成長の伸びしろが大きい傾向にあります。さらに、売上高の増加率が前期比で20%以上あること。そして、オーナー経営者が大株主に名を連ねていることも、企業の意思決定のスピードや経営姿勢に大きく関わってくるポイントです。

本章では、具体的な銘柄として、Lib Work、カラダノート、i-plugなどが紹介されています。これらはいずれも、地道に成長を続ける企業であり、四季報の中でも特定のブロック(たとえば売上高推移、大株主欄、コメント欄など)を見ればその兆しを読み取ることができます。

また、株価が高く見えても、それが「割高」なのか「妥当」なのかは成長率との比較によって判断します。たとえば、売上高に対する株価の倍率(割高度)を計算することで、“本当はまだ安い”株を見つけ出すことも可能なのです。

第2章 業績回復株:会社四季報の達人が教える、「V字回復企業」の見つけ方

この章では、業績が一時的に落ち込んだあと、再び上昇基調に転じる「V字回復」企業を見つける方法が解説されています。コロナ禍や不況など、企業にとって一時的な打撃となるイベントのあとで、真の実力を持つ企業は再び勢いを取り戻す――そのようなケースは過去に何度も見られました。

業績回復株の最大の魅力は、株価がまだ低迷している段階で仕込める点です。業績が回復し始めてから株価が本格的に上昇するまでにはタイムラグがあるため、その“先回り”を狙うのが投資家の腕の見せ所でもあります。

著者は、業績回復の兆しを見極めるために、売上高・営業利益・経常利益などの回復傾向を確認するだけでなく、事業再編や新規事業、コスト構造の改善といった企業活動にも注目します。また、コロナ以前と比較して未だ業績が戻り切っていない企業の中にこそ、大化けの可能性が眠っていると指摘します。

紹介されている銘柄には、テセック、和井田製作所、JUKIなど、製造業を中心とした復活企業が含まれています。こうした企業は景気に敏感である分、タイミングが非常に重要です。業績数値だけでなく、四季報に記載された【特色】や業績欄の“見出し”の変化など、微細な変化を読む技術も紹介されています。

第3章 優良株:会社四季報の達人が教える、「オンリーワン企業」の見つけ方

第3章では、安定した成長を続ける「オンリーワン企業」、すなわち他に代替できない強みを持つ優良企業の見つけ方が紹介されています。これらの企業は、ニッチ市場でトップシェアを誇る、または独自技術やサービスを武器に長期的な競争優位を維持しているのが特徴です。

株式市場では、短期的な値動きではなく、安定的に業績を伸ばし続ける企業こそが、最終的に投資家に大きなリターンをもたらします。四季報の中でも、「【特色】欄」の記述が重要なヒントになります。ここには、企業のビジネスモデルや収益構造の要点が簡潔にまとめられており、「何で稼いでいるか」がすぐに把握できます。

著者は、稼ぐ力(営業利益率や営業キャッシュフロー)とその持続可能性を指標として重視しています。また、フロー型(単発収益)ではなく、ストック型(継続収益)ビジネスモデルを持つ企業に注目しています。なぜなら、ストック型の方が景気変動に強く、業績が安定するからです。

この章で紹介される企業には、SMC、オプテックスグループ、ユニオンツールなど、業界で確固たる地位を築いている会社が名を連ねています。いずれも競合が少なく、利幅が高いため、長期投資に適した企業です。

第4章 バリュー株:会社四季報の達人が教える、相場の起爆剤になる会社の見つけ方

第4章では、株価が企業の本質的な価値に比べて割安で放置されている「バリュー株」に焦点を当てています。これらの企業は、資産・利益・事業価値の割に時価総額が低く、適正評価されれば株価の大幅上昇が期待できる“眠れる巨人”です。

著者が注目するのは、主にPBR(株価純資産倍率)とBPS(1株あたり純資産)の水準です。PBRが1倍を下回る企業は、理論上「解散しても元が取れる」レベルの割安さとされますが、それに加えて重要なのは、将来的な株価上昇の引き金(カタリスト)となる材料を持っているかどうかです。

たとえば、不動産などの含み資産がある企業、新製品の展開が予定されている企業、親会社がTOB(株式公開買付)を仕掛ける可能性がある企業などが該当します。こうした情報も、四季報の「【財務】欄」や「株主構成」、「親子上場」などから読み取ることができます。

また、バリュー株は株主優待制度が充実している場合が多く、株価以外のリターン(実利)を得られるのも特徴です。紹介される銘柄には、ソフト99コーポレーションやツツミ、JFEコンテイナーなどが含まれ、いずれも“割安で放置されがちだが確かな価値がある”企業です。

第5章 老舗株:会社四季報の達人が教える、永続的に成長する会社の見つけ方

最終章では、創業から長い年月を経て、今なお堅実な経営を続ける「老舗企業」に着目します。一般的に“老舗=古い”という印象を持たれがちですが、ここで語られるのは「長期にわたり、安定して利益を出し続ける企業」のこと。時間が証明した信頼と実績を備えているのが最大の強みです。

こうした企業は、景気変動や業界再編といった荒波を乗り越えてきた経験値を持ち、保有資産も豊富で、経営の地盤が極めて堅固です。日本には創業100年以上の企業が3万社以上あると言われており、その多くは目立たないながらも安定的なビジネスを展開しています。

四季報で注目すべきは、「Aブロック(企業基本情報)」です。ここでは創業年や従業員数、事業内容の変遷などが確認でき、長寿企業の条件が読み取れます。また、経営者一族による継承が続いている企業や、地場に根付いたビジネスモデルを持つ企業は、特に安定感があります。

代表的な企業として、養命酒製造、岡谷鋼機、帝国繊維などが紹介されており、これらは日々の生活やインフラを支える“縁の下の力持ち”です。派手さはないものの、株式を「資産」として考えるなら、これほど頼れる存在はありません。

対象読者

本書『会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業』は、株式投資の経験や目的にかかわらず、「企業を見る目を養いたい」「優良企業を自分で見つけられるようになりたい」というすべての人にとって、貴重な学びを提供してくれる一冊です。

とくに、以下のような読者にとって大きな助けとなるでしょう。

- 株式投資を始めたばかりの初心者

- 四季報の読み方を学びたい人

- 成長企業を自力で見つけたい個人投資家

- 企業分析に関心のある就活生・転職希望者

- テンバガー銘柄に夢を持つ成長株志向の投資家

それぞれの立場において、本書がどのような示唆と実用性をもたらしてくれるのかを、以下で詳しく解説していきます。

株式投資を始めたばかりの初心者

株式投資を始めたばかりの人にとって、最初に直面する壁のひとつが「情報の多さと難解さ」です。証券会社の口座を開いても、銘柄の選び方が分からない。テレビやSNSでは様々な銘柄が推奨されているけれど、その理由が理解できない。そんな戸惑いを感じたことはありませんか?

本書は、まさにそのような初心者に向けて書かれています。特に注目すべきは、著者が20年以上にわたって『会社四季報』を完全読破し続けてきた経験に基づいた「最小限で最大限の効果が出る読み方」が提示されていることです。四季報には企業の情報が網羅されている一方で、どこをどう見ればいいか分からず、結局活用できていない初心者が多いのが現実です。

本書では、読むべき「6つのポイント」を具体的に示しながら、それぞれの見方と意味を丁寧に解説。難しい専門用語にはわかりやすい注釈や例え話が添えられており、知識ゼロでも問題なく読み進められます。「まずはここを見る」「この数字に注目する」といった実践的なヒントが豊富なので、すぐに実行に移せるのも大きな魅力です。

四季報の読み方を学びたい人

四季報の存在は知っているけれど、どうやって使えばいいか分からない。そんな悩みを持つ人も多いのではないでしょうか。四季報は、投資家のための“宝の地図”とも言える存在ですが、その地図を読みこなせなければ宝にたどり着けません。

本書では、著者が長年の試行錯誤の末に編み出した「見るべきブロック」と「読み取るべき意味」を徹底的に解説しています。たとえば、「特色」欄にはその企業のビジネスモデルの本質が簡潔に表現されており、ここから将来性や独自性を判断できます。また、「業績」や「財務」ブロックでは、売上や利益の推移を分析しながら、企業の成長性や財務の健全性を読み解いていきます。

単なる情報の確認ではなく、「なぜこの情報が重要なのか」「どんな視点で読めば投資に活かせるのか」といった背景にまで踏み込んで解説してくれるため、四季報の構造を体系的に理解できるようになります。

成長企業を自力で見つけたい個人投資家

SNSや証券会社のレポートに頼らず、独自の視点で成長企業を見つけ出したいと考える投資家にとって、本書は非常に心強い味方となります。なぜなら、単なる銘柄紹介にとどまらず、「なぜその企業が有望なのか」「どうして今の株価が割安なのか」といった分析の“思考プロセス”まで丁寧に解き明かしてくれるからです。

本書で紹介される分析手法は非常に再現性が高く、誰でも同じ視点で四季報を使えるようになります。たとえば、著者は「成長性を見るには、売上高の前年比伸び率が20%以上ある企業に注目」といった具体的な数値基準を提示し、そのうえで時価総額や経営者の株主構成、ビジネスモデルの持続性など、複数の要素を組み合わせて判断する手法を紹介します。

それにより、単に人気の銘柄を追いかけるのではなく、自らの目で“今はまだ知られていない原石”を見つける目が養われます。自分の頭で考えて銘柄を選ぶことは、投資の醍醐味でもあります。

企業分析に関心のある就活生・転職希望者

「入りたい企業が将来性のある会社かどうか」を、自分で判断できたら心強いと思いませんか? 本書は、投資家だけでなく、企業研究を深めたい就活生や転職活動中の社会人にとっても大きなヒントを与えてくれます。

たとえば、四季報の「営業CF(キャッシュフロー)」を見れば、企業が本業でしっかりお金を稼げているかどうかが分かりますし、「ストック型ビジネス」を展開している企業は、収益が安定しているため、長く働きたいと考える人にとって魅力的です。さらに、「特色」欄からは、その企業の強みや独自性、社会貢献性などが読み取れるため、企業選びの判断材料として非常に有効です。

表面的なイメージや評判だけでは見えてこない“本当の姿”を知るためのツールとして、本書と四季報の組み合わせは非常に強力です。

テンバガー銘柄に夢を持つ成長株志向の投資家

株価が10倍になる“テンバガー”は、株式投資家なら誰しも一度は夢見る存在です。しかし現実には、テンバガーを事前に見つけ出すのは至難の業。そんななか、本書は「なぜあの銘柄がテンバガーになったのか」「テンバガー候補を見抜くには何を見ればよいのか」という極めて具体的な問いに答えてくれます。

著者は、テンバガーとなる企業に共通する条件として「小型株である」「成長率が高い」「経営者が強い当事者意識を持っている(=大株主)」といったポイントを挙げています。そして、それらの情報がすべて『会社四季報』の中に書かれていることを示し、どのブロックのどの数値やコメントを見ればその兆候をつかめるのかを詳細に解説してくれます。

本書を読むことで、流行や噂に踊らされることなく、自分の判断で“未来のスター銘柄”を見つけ出す力が磨かれます。まさに、テンバガーを夢で終わらせないための実践的な思考法が詰まっています。

本の感想・レビュー

この1冊で四季報が怖くなくなった!

これまで、『会社四季報』には強い苦手意識を持っていました。ページを開いても、数字や専門用語がずらりと並んでおり、どこから読めば良いのか見当がつかず、途中で諦めてしまうことが常でした。しかし本書を読み進めるうちに、その印象が大きく変わったのです。

とりわけ、最初の章で「読むべき6つのブロック」に絞って丁寧に解説されていた点が印象的でした。初学者が迷子にならずに読むための道筋を明確に示してくださっており、自然と四季報に向き合うハードルが下がったように感じました。

読み終えた今では、四季報に対して感じていた“恐怖心”がすっかり薄れ、むしろ自主的にページを開いてみたくなるほどになりました。この一冊は、四季報と前向きに付き合えるようになるための、大きなきっかけとなりました。

テンバガー候補の具体銘柄に興奮

本書を手に取った理由のひとつが、「テンバガー候補の見つけ方」が明示されているという点でした。これまでも投資の中で成長株を意識してはいたものの、何を基準に選べばよいかが曖昧で、自信を持てずにいたのです。

本書では、どのような数値に注目し、どのような視点で企業を評価していけば良いかが段階的に解説されており、非常に納得感がありました。そして、実際に紹介されている具体的な銘柄を見たときには、思わず身を乗り出してしまうほど、興奮と期待感が高まりました。

理論だけでなく、実例が豊富に提示されていたことで、テンバガー銘柄に対するイメージがより鮮明になりました。夢物語ではなく、自らの判断で可能性を探しに行ける——そんな手応えを与えてくれる一冊でした。

プロの視点で見る銘柄選びの奥深さ

日頃から株式投資には取り組んでおり、四季報も断片的に読んではいたのですが、本書を読んで初めて“読む深さ”というものを知ったように思います。自分の読み方がいかに表面的だったかを実感しました。

著者が紹介する「企業の見方」には、長年にわたり四季報を読み込んできたプロならではの視点が光っており、数字の裏にある企業の実態や戦略にまで目を向ける重要性が伝わってきました。特にキャッシュフローの読み解き方や、事業構造に関する見方は目から鱗でした。

一つひとつの情報を深く掘り下げていく読み方を知ることで、四季報が単なるデータ集ではなく、企業の「今」と「未来」が詰まった生きた資料に感じられるようになりました。より本質的な投資判断ができるようになる、そんな視点を学べたことに、大きな価値を感じています。

四季報は難しいと思っていた私でも読めた

投資の世界に少しずつ関心を持ち始めた頃から、『会社四季報』という言葉はたびたび耳にしていました。ただ、その分厚さや数字の羅列を見るたびに「自分には難しそうだ」と思い込んでしまい、なかなか手を出せずにいました。

そんな私にとって、本書はまさに“入り口”を与えてくれる一冊でした。内容はとても実践的でありながら、難解な表現や専門用語に対しても丁寧な解説が添えられており、読み進めるごとに安心感が増していきました。

これまで四季報は「一部の限られた人だけの道具」だと思っていたのですが、本書を通じて、それはまったくの誤解だったと気づかされました。初心者である私でも理解しながら読み進めることができ、本当に感謝しております。

四季報を開く習慣ができたきっかけの本

以前から四季報を購入してはいたのですが、分厚さと文字の多さに圧倒されてしまい、まともに読み切れたことが一度もありませんでした。しかし本書に出会ったことで、少しずつ読み進めるコツやポイントが掴めるようになり、初めて四季報に親しみを持つことができました。

本書は、全ページを一気に読み込むのではなく、重要な部分を絞り込んで効率よく読み進める方法を丁寧に教えてくれます。そのおかげで、以前のように途中で投げ出すこともなくなり、毎週少しずつページを開く習慣が生まれました。

今では、休日の朝にコーヒーを飲みながら四季報をめくることが、ちょっとした楽しみになっています。投資だけでなく、自分自身の成長にもつながっていると感じられるようになったのは、この本の導きがあったからこそだと思います。

優良企業を選ぶ軸が明確になった

これまで、「優良企業とは何か」という問いに対して、自分の中では曖昧なまま答えを探し続けていました。世間的なイメージやブランド力に左右されて判断してしまうことが多く、結果として納得のいく投資判断ができていなかったのです。

本書では、「知名度」や「イメージ」ではなく、数字と事実に基づいて企業の将来性を見極めるという視点が一貫して示されています。四季報のどこに注目すべきか、どの情報にどのような意味があるのかが段階的に説明されているため、企業を見る際の基準がしっかりと自分の中に築かれていくのを感じました。

特に印象に残ったのは、「今現在の良さ」だけではなく、「これからの成長可能性」に焦点を当てて企業を評価することの大切さです。読み進めるうちに、自分自身の判断軸が磨かれていく感覚を得ることができました。

有望性とは何か?が深く理解できた

「優良企業」と「有望企業」の違いを、ここまで明確に言語化してくれる書籍は、そう多くないのではないでしょうか。本書を読み進めるうちに、今この瞬間だけでなく、これから長期にわたって成長していける“見込み”に注目することの重要性に気づかされました。

著者が提唱する「有望性」という概念は非常に本質的で、それをどう四季報から読み取るのかという具体的な方法も、非常に明快です。単に業績が好調というだけでなく、事業内容の継続性や社会的なニーズとの親和性など、複数の要素が絡み合って見えてくる将来性を、指標や企業コメントを通じて読み解く手法には説得力がありました。

読後は、「この企業は今後伸びるだろうか?」という問いに対して、以前よりもはるかに自信を持って答えられるようになったと実感しています。漠然としていた“良い企業”のイメージが、明確なロジックと視点を持って再構築された感覚です。

四季報初心者のバイブル!

四季報に触れるのはまったくの初めてという私でも、この本のおかげで戸惑うことなく学びを進めることができました。「読み方がわからない」「数字が多すぎて難しい」といった初心者が抱えがちな不安を、先回りしてやさしく解きほぐしてくれる構成になっているのが非常にありがたかったです。

序章で示されていた“6つのブロックを見るだけでいい”というアプローチは、圧倒されがちな初心者の心をほぐしながら、無理なく四季報に親しめるよう導いてくれます。単なる解説書ではなく、読む人に寄り添う“伴走者”のような感覚を持ちながら読み進めることができました。

初心者の方が最初に手に取るべき四季報入門書として、これ以上のものはないのではないかと心から思います。難しさに構えてしまっていた過去の自分に、この本を早く教えてあげたかったです。

まとめ

本書『会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業』は、四季報の“数字の海”から本質的な企業価値を読み解く方法を段階的に解説した、実践的かつ戦略的な投資指南書です。読者は、これまで曖昧だった「銘柄選びの軸」を明確にし、再現性のある分析スキルを手にすることができます。

理解を深めるために、以下の3つの視点から本書の価値と読後の活用方法を整理します。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの視点を踏まえながら、あなた自身の投資スタイルや分析スキルを一段階高めていくヒントを探っていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、特に注目すべき4つの学びについて紹介します。

「数字の塊」が「意味ある情報」に変わる

四季報を開いたことがある人なら、最初に圧倒されるのは、ぎっしり詰まった細かい文字と数字の羅列でしょう。企業概要や財務データ、業績予想、株主構成などの情報が並び、どこをどう見れば良いのか戸惑ってしまうのが普通です。本書は、その迷いを一掃してくれます。

著者は、約2000ページにわたる四季報の中から“本当に見るべき6つのブロック”に的を絞り込み、初心者でも読みこなせる具体的なポイントを提示します。「数字を見て何を考えるか」が分かるようになることで、四季報が“読み物”から“武器”に変わります。

「企業の本質」に迫る視点が得られる

本書は、単に業績の良し悪しを見るだけでなく、企業の事業構造や収益モデルに着目する分析手法を重視しています。たとえば、利益の安定性を支える「ストック型ビジネスモデル」と、業績が景気に左右されやすい「フロー型ビジネスモデル」の違いを見極めることで、企業の持続力や将来性に深く切り込むことができます。

また、特色欄の読み方や営業キャッシュフロー、自己資本比率の意味と使い方も具体的に解説されており、ただの“良い数字”ではなく、“なぜその数字が価値を持つのか”という文脈まで理解できるようになります。

“伸びる企業”の条件が実感できる

本書は、「成長株」「業績回復株」「優良株」「バリュー株」「老舗株」といった異なる投資スタイルに合わせた分析視点を提示しています。それぞれのセクションでは、実名の企業を例に挙げながら、どんな企業がテンバガー候補になるのか、どんな兆候がV字回復の前兆なのかを具体的に示してくれます。

これにより、自分自身で「こういう企業なら伸びるかもしれない」と考える視点が身につき、単なる数字の比較ではなく、未来を読む感覚が磨かれていきます。

誰にも頼らず銘柄を選べる自信がつく

投資を始めたばかりの人は、ついSNSや証券アナリストの推奨に頼りがちです。しかし本書は、自分自身の判断で銘柄を選ぶ「目」を養うことを目的としています。著者が何千社もの四季報データから見出してきた「有望企業の共通点」は、誰にでも再現可能な“型”として紹介されています。

この型を理解することで、情報に振り回されるのではなく、自分の基準で冷静に株を選び、納得して保有するという、投資の理想的なスタンスが確立されるようになります。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあなたは、すでに「企業を見る目」を鍛えるための下地を手に入れています。ですが、投資の世界で本当に力になるのは、“実践”を通じて自分なりの気づきを積み重ねていくことです。

読後の知識を一過性のものにせず、確かな行動へと結びつけるために、次の3つのステップを意識して動き始めましょう。

step

1実際に四季報を手に取って読み始める

本書を読んだことで「四季報=難しい情報誌」という先入観は、きっと払拭されているはずです。次にやるべきは、実際に最新号の四季報を手に取り、本書で学んだ6つのブロックや着眼点を意識しながらページをめくることです。全部を通読しようとせず、自分の気になる業界や企業からスタートするのがコツです。まずは「読む習慣を持つこと」が第一歩となります。

step

2気になった企業を深掘りしてみる

読み進めていく中で「面白そう」「注目したい」と感じる企業に出会ったら、ネット証券の企業情報やIRページ、決算資料などを活用して、その企業の全体像をさらに深掘りしてみましょう。四季報に掲載されているデータと照らし合わせることで、数値が示す背景や経営の意図が見えてくるようになります。ここで重要なのは、知識を“繋げて考える”姿勢です。

step

3実際に仮想ポートフォリオを組んでみる

すぐにリアルな投資を始めるのが不安な場合は、仮想ポートフォリオで練習するのがおすすめです。気になった企業を10社ほど選んで、一定の仮想資金を配分し、3か月、半年と値動きを観察してみましょう。なぜ上がったのか、なぜ下がったのかを四季報の情報やニュースから検証することで、「買いの理由」「売りの理由」を自分の言葉で説明できるようになります。

総括

『会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業』は、単なる投資ノウハウ本の枠を超え、読者の“企業を見る目”を根本から鍛えるための一冊です。著者・渡部清二氏が20年以上にわたって「四季報読破」を継続してきた経験をもとに、優良企業を見抜く本質的な視点が惜しみなく詰め込まれています。

本書の最大の魅力は、「有望な企業は四季報のどこを見れば見つけられるのか?」という核心に、誰でも到達できるよう導いてくれる点にあります。テンバガー候補の探し方、業績回復株の兆し、オンリーワン企業の特徴、バリュー株の割安性の見抜き方、さらには老舗企業のサステナビリティに至るまで、幅広いアプローチが実践的に解説されています。

また、複雑に見える財務情報や業績の数字も、投資判断に活かせるよう“読み解く視点”に変換されています。特に、初心者がつまずきやすい「どの数字に注目すべきか」「数字の裏にある企業のストーリーは何か」といった疑問にも、本書は明確な答えを提示します。

本書は、情報を受け取るだけの読者ではなく、「自分の頭で考えて企業を評価する主体的な投資家」へと一人ひとりを導いてくれます。その意味で本書は、株式投資という世界における“羅針盤”となる存在です。

読後に手元に残るのは知識だけでなく、自分なりの企業評価力と、行動を起こすための自信でしょう。

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめ書籍

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 会社四季報公式ガイドブック 改訂版

- エミン流「会社四季報」最強の読み方

- 伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版

- 世界一楽しい! 会社四季報の読み方 小説のようにハマり、10倍儲かる!

- 「会社四季報」速読1時間で10倍株を見つける方法

- 会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方

- 「会社四季報」最強のウラ読み術

- 会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業

- 株「会社四季報」の鬼100則

- 株で勝つ! 会社四季報超活用法