「高配当株に飛びついて、気づけば評価損だらけ……」そんな経験はありませんか?

投資歴27年、保有資産3.7億円超の著者・ヘム氏が明かすのは、誰でも再現できる“増配株”を軸にした堅実な資産形成術。

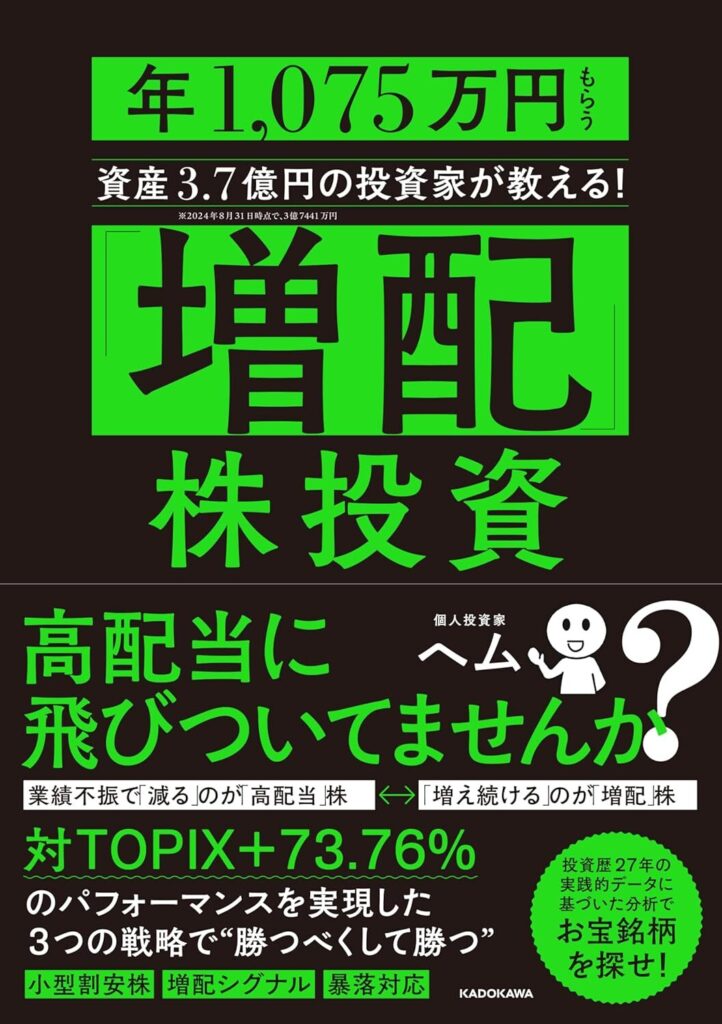

本書『「増配」株投資 年1,075万円もらう資産3.7億円の投資家が教える!』では、配当利回りの数字に惑わされず、企業の本質的価値を見極めて投資する「勝つべくして勝つ投資」の全貌が語られます。

小型割安株、増配銘柄、そして暴落対策という3本柱を軸に、著者が運用する6つのポートフォリオはすべてTOPIXを大幅にアウトパフォーム。

その秘訣が、銘柄選びから売却のタイミング、さらにはマクロ経済やTOB・MBOといった応用知識まで、実例とデータを交えて解説されています。

「失敗を繰り返したくない」「一生使える投資の型を学びたい」——そんなあなたに、何度でも読み返したくなる一冊がここにあります。

今すぐ本質的な投資の世界へ、踏み出してみませんか?

合わせて読みたい記事

-

-

高配当投資で稼げるようになるおすすめの本 9選!人気ランキング【2026年】

高配当株投資は、安定した配当収入を得ながら資産を増やすことができる魅力的な投資手法です。 しかし、どの銘柄を選べばいいのか、リスク管理はどうすればいいのか、初心者にとっては分からないことが多いものです ...

続きを見る

書籍『「増配」株投資 年1,075万円もらう資産3.7億円の投資家が教える!』の書評

投資歴27年の実績を持ち、SNSでも注目される個人投資家・ヘム氏が、自らの投資哲学と再現性の高い戦略を解説したのが本書です。

成功者の感覚や勘に頼らない、誰もが実践できる「型」に基づいた戦術が丁寧に解説されており、資産形成に真剣に取り組みたい読者にとって信頼できる一冊といえるでしょう。

このセクションでは、以下の4点から本書の書評をしていきます。

- 著者:ヘムのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:ヘムのプロフィール

ヘム氏は、京都大学を卒業後に総合商社へ就職し、社会人1年目から株式投資を始めました。その後30歳で起業し、現在は2社を経営しながら、個人投資家としても活動を続けています。投資歴は27年にも及び、2024年末時点では360銘柄以上を保有し、投資時価総額は約3.8億円に達しています。

彼のスタイルは、理論だけでなく、実際に資金を運用して得られた知見を重視したものです。相場の上昇期・下落期の両方を体験してきた経験が、投資判断の軸にしっかりと根を張っています。また、X(旧Twitter)ではフォロワーが3万人を超え、個別銘柄の分析やポートフォリオの構成、運用実績なども積極的に発信しており、リアルタイムで彼の思考や実践を学べる点でも注目されています。

投資における「言行一致」を体現する数少ない存在であり、机上の理論を語るだけではない、実務に裏付けされた信頼性の高い発信者です。

SNS上では、パフォーマンスや考察の透明性が高く、フォロワーとの対話も丁寧。

インフルエンサーというより“現場の実務家”という印象が強い人物です。

本書の要約

『「増配」株投資 年1,075万円もらう資産3.7億円の投資家が教える!』は、著者ヘム氏が27年にわたって実践してきた投資戦略を、誰にでも再現可能な形でまとめた一冊です。理論や考え方だけでなく、具体的な銘柄選定方法、ポートフォリオの構築法、暴落への備えなど、投資実務に直結する情報がぎっしり詰まっています。

本書は大きく3部構成になっており、第1部では「戦略編」として、なぜ高配当株だけではダメなのか、なぜ小型株に注目するのか、なぜ増配企業が投資対象として魅力的なのかを、多くの実例やデータとともに解説しています。ここでは「勝つべくして勝つ投資」という著者の核心的な思想が語られ、個人投資家が陥りがちな罠や勘違いも丁寧に取り上げられます。

第2部では「実践編」として、銘柄選びの具体的な手順が紹介されます。スクリーニングの方法から、定性分析の深掘りのやり方、売り時の見極め方まで、一つひとつの工程が明確なロジックに基づいており、読者が真似しやすい設計です。ヘム氏自身のポートフォリオの組み方や、6つのテーマに分けた投資スタイルもここで紹介されており、初心者だけでなく中級者以上にも読み応えがあります。

第3部は「応用知識編」。ここではS&P500積立のリスクや、PER・PBRといった指標の詳しい見方、さらにはTOB(株式公開買付け)やMBO(経営陣による企業買収)の仕組み、マクロ経済の読み解き方などが解説されています。これらは普段あまり馴染みがないかもしれませんが、投資判断に深みを持たせるために必要な知識です。専門的な内容ながら、初心者にも理解できるように言葉を選んで丁寧に解説されている点が本書の大きな魅力です。

本書の目的

著者がこの本を通じて伝えたい最も重要なメッセージは、「再現性のある投資手法を身につけることこそ、成功への最短ルートである」ということです。投資の世界には、短期売買やテクニカル分析、インフルエンサーの発言をもとにした“なんとなく投資”が溢れています。しかしそれらは、一時的にうまくいくことがあっても、長期的な資産形成にはつながりにくいというのが著者の考えです。

本書では、「型」の重要性が繰り返し説かれています。これはつまり、正しい理論に基づいた行動パターンを身につけ、それを習慣化することです。たとえば、株価が下がったときに焦って売らない、むしろ買い増しのチャンスと捉える。あるいは、企業の価値を丁寧に見極め、割安なタイミングで購入するなど、行動を感情ではなく理屈で決められるようになることが目指されています。

こうした投資における「考え方の軸」を持っていないと、市場のノイズに惑わされ、損失を拡大させるだけでなく、精神的なストレスにも晒されます。だからこそ、初心者の段階でまずこの「軸」を持つことが重要であり、それを体系的に伝えることがこの本の最大の目的となっています。

本書は、初心者が最初に読む一冊としても、経験者が自己流の癖を見直すリセットブックとしても機能します。

投資という長い旅路において、何度も立ち返る“地図とコンパス”のような存在となる一冊です。

人気の理由と魅力

『「増配」株投資』が多くの読者に支持される理由は、理論と実践のバランスが非常に優れているからです。よくある投資本は、理論偏重で難解すぎたり、逆に実践的すぎて裏付けの乏しいテクニック集になってしまいがちですが、本書はその中間地点を的確に捉えています。特に、銘柄選定やスクリーニングにおける基準が明確であり、数字を根拠にした分析が豊富な点が、読者に安心感と説得力を与えています。

また、ヘム氏自身が「暴落こそチャンス」と語るように、相場が不安定なときにこそ活用できる具体的な行動指針が多く提示されている点も魅力的です。リーマンショックやコロナショックのような大規模な暴落局面では、多くの投資家がパニック売りに走りがちです。しかし、著者はそのようなタイミングでこそ「勝ち筋」を見出し、合理的な判断に基づいて資産を拡大してきました。その実体験が随所に語られており、読者は理論だけでなく「現場の知恵」も同時に吸収できます。

さらに、配当というわかりやすい利益モデルを軸にしているため、投資初心者にも抵抗感が少なく、導入書としても最適です。配当収入という“実感を伴うリターン”は、資産運用の成果を目に見える形で実感させてくれるため、モチベーションを高める上でも効果的です。

この本が売れているのは、読みやすさと実践しやすさが両立しているから。

初心者でも投資の魅力がきっと伝わります。

本の内容(目次)

本書は、「勝つべくして勝つ投資」の“型”を学ぶために設計された、3部構成の実践的かつ論理的な投資指南書です。

最初の「まえがき」で著者の理念と姿勢が明示され、その後の各部では、戦略、実践、応用という段階を踏みながら、読者の投資リテラシーを体系的に高めてくれます。

以下の構成で順に紹介していきます。

- まえがき

- 第1部 「増配」株投資戦略篇

- 第2部 「銘柄分析」実践篇

- 第3部 もっと投資を深める応用知識

それぞれの章がどのような目的で書かれているのか、どんな知識が得られるのかを順に見ていきましょう。

まえがき

まえがきでは、著者であるヘム氏の投資人生や、この本を書いた理由が語られています。彼は社会人1年目から投資を始め、27年間で2億円以上の資産を築き、現在では3.7億円もの運用資産を持つ個人投資家です。その成功の背景には「型」を重視する堅実な投資スタイルがあり、それを多くの人に伝えたいという想いが本書の出発点になっています。

ヘム氏は「投資には理屈がある」と断言しています。つまり、感情や勘に頼るのではなく、仕組みを理解し、再現可能な行動を積み重ねることで、長期的な成功が可能になるという考え方です。読者にはこの「型」をまず身につけてほしいと語りかけます。型を土台にしながら、徐々にオリジナリティを発揮していくことこそが、投資で遠回りせずに成果を出す鍵なのです。

また、「勝つべくして勝つ投資」というキーフレーズがここで初めて登場します。これは、企業の本質的価値を見極め、安く買って長く保有し、配当や株価上昇をじっくりと待つというアプローチを指しています。特に、暴落相場を「バーゲンセール」と捉えて買い向かう姿勢は、感情に流されやすい初心者にとって大きな学びとなるでしょう。

「まえがき」だけでも読む価値あり。

投資に対する不安を取り除き、土台を作ってくれます。

第1部 「増配」 株投資戦略篇

第1部は、著者の投資スタイルの土台となっている「戦略」に焦点を当てています。特に重要なのは、投資手法を選ぶ際に、世の中のトレンドや流行に流されないこと。ここではまず、インデックス投資や高配当株投資の注意点が述べられています。これらは一見安定的で優れた投資手法に見えますが、タイミングや銘柄によっては割高であることも多く、初心者が「とりあえず選ぶ」にはリスクがあるのです。

そして、個人投資家にとって本当に優位性があるのは「小型割安株」だとヘム氏は語ります。機関投資家が手を出しづらいこの分野では、個人のフットワークの軽さが大きな武器になります。業績が安定し、配当も出しているがまだ市場に過小評価されているような銘柄を、地道な分析で見つける手法は、まさに「情報の非対称性」を活かした投資スタイルです。

さらに、第1部では「増配」にもスポットを当てています。企業が毎年増配を続けるというのは、安定したキャッシュフローと成長性の証。特に日本企業では、株主還元意識の高まりもあり、今後も連続増配企業が注目されると予測されています。また、暴落への備えとして、どんな心構えで相場と向き合えばいいのかも丁寧に語られています。

第2部 「銘柄分析」 実践篇

第2部は、投資戦略を実際にどう実行に移すかという「実務」に焦点を当てた章です。ここでは、銘柄選定のプロセスが4段階で整理されており、テーマの選定、スクリーニング、定性分析、売却の判断基準まで、投資家が実際に行うべきステップを順に追って学べます。

例えば、「テーマ選定」では、著者が6つのポートフォリオに分けて投資していることが紹介され、それぞれにどんな特徴や狙いがあるかが説明されています。特に注目したいのは、「連続増配宣言株」や「DOE採用銘柄」、「小型割安株ファンド(Jペッパー)」など、実際に成績を出しているテーマに基づいた構成である点です。

次に、スクリーニングではPERやPBRなどの基本指標を使って、割安かつ成長性のある銘柄をふるいにかけていきます。ここで著者が強調しているのは、「簡易理論株価」などを活用し、安全域を確保した上で投資判断を下すという点です。つまり、株価がいくらなら“お買い得”なのかを自分の基準で把握することが重要になります。

定性分析の章では、企業の財務状況やビジネスモデル、競争優位性など、数値では測れない企業の“中身”を読み解く方法が細かく解説されています。この部分こそ、AIやスクリーニングツールではカバーしきれない人間の強みが活きる領域であり、投資家としての経験値が試される場面です。

第3部 もっと投資を深める応用知識

最終章にあたる第3部では、株式投資の基礎を超えて、より深い理解と応用を目指す読者に向けた内容が展開されます。ここで取り上げられているのは、S&P500積立投資に潜む為替リスクや、PER・PBRといったファンダメンタル指標の深堀り解説、さらにはTOB・MBOといった企業買収関連の知識などです。

例えば、PERは「株価が利益に対してどれくらい割高・割安かを見る指標」として有名ですが、本書では初級・中級・上級に分けて段階的に説明されているため、初心者でも理解が進みやすくなっています。同様に、PBRについても解散価値やネットネット株(保有資産が株価を上回る株)の視点から、多角的に分析する方法が紹介されています。

また、TOBやMBOに関しては、特に小型株で起こりやすい事象として紹介されており、これをチャンスとしてどう捉えるか、どのような企業が対象になりやすいかなど、実践的な視点が豊富に盛り込まれています。一般的な投資本ではあまり触れられない内容ですが、こうした知識があることで、投資判断の幅は大きく広がるでしょう。

対象読者

本書『「増配」株投資 年1,075万円もらう資産3.7億円の投資家が教える!』は、単なる株式投資の入門書ではありません。

長期的に安定した成果を出すための「投資の型」として、著者ヘム氏が長年かけて磨き上げた再現性の高い手法が詰め込まれた一冊です。

特に以下のような読者にとって、本書は強力な道しるべになるでしょう。

- これから株式投資を始めたい初心者

- 高配当株投資で成果が出ていない中級者

- 市場の暴落が怖くて手が出せない人

- 再現性の高い手法を探している個人投資家

- ポートフォリオ構築に悩んでいる個人投資家

以下、それぞれの読者像にあわせた本書の活用価値を紹介します。

これから株式投資を始めたい初心者

投資の世界に一歩踏み出したいと思っても、何から始めれば良いか分からず不安になる人は少なくありません。本書は、そうした初心者に向けて「なぜ株式投資が資産形成に有効なのか」「どのような手順で銘柄を選ぶべきか」を理論と実例の両面から丁寧に解説しています。著者ヘムは27年にわたる経験をもとに、投資に必要な知識を段階的に身につけられるよう構成しており、テクニカル分析や情報に振り回されることなく、堅実に投資を学ぶことができます。

さらに、本書では「勝つべくして勝つ投資」という考え方が根底にあり、運任せではない再現性ある方法が紹介されているため、初心者でも地に足のついた投資スタイルを築くことが可能です。

株式投資はギャンブルではなく「仕組みの理解」がカギです。

企業の価値や収益構造を知り、その上で割安な銘柄を選ぶことが基本です。

本書は、投資に必要な“順序立てた思考”を自然と身につけられるよう設計されています。

高配当株投資で成果が出ていない中級者

近年、高配当株投資が注目を集めていますが、「配当利回りが高い株を買えばうまくいく」といった単純な発想だけでは、思うような成果を得られないことも少なくありません。本書ではその点にしっかりと切り込み、人気先行で買われすぎた高配当株が抱えるリスク、特に減配や業績悪化による株価下落の危険性に言及しています。

著者が提唱するのは、「現在の配当額」よりも「今後の増配可能性」に注目するという視点です。増配が続く企業には、安定した利益体質や堅実な経営方針があることが多く、長期的な投資先としての魅力が格段に高くなります。すでに投資を始めている人が見落としがちな「銘柄の質」を見極める力が、本書を読むことで養われていきます。

配当利回りが高い銘柄に飛びつくのは“表面利回りの罠”にはまる典型です。

大切なのは、将来的に配当を増やせる体力を企業が持っているかどうか。

この本では、配当性向やDOE、過去の配当推移といった分析指標が丁寧に解説されており、本質的な企業評価ができるようになります。

市場の暴落が怖くて手が出せない人

「投資は怖い」「いつ暴落が起きるか分からないから動けない」——そう感じている人にとって、株式市場のボラティリティは心理的な大きな壁になります。本書では、暴落を“恐れるべきもの”ではなく“チャンスとして活かすべきもの”と捉えています。過去の暴落時にどう行動したかが投資成果を大きく左右したという実例を交えながら、計画的に備える方法を詳細に解説しています。

特に注目したいのは、キャッシュポジションを確保し、下落局面で積極的に買い向かうという戦略です。また、「気絶投資法」「狼狽売り防止策」など、暴落時の心理戦にも焦点が当てられており、感情に左右されずに投資を継続するための考え方や準備についても語られています。

投資家の大半が“暴落=損失”と考えがちですが、本書では“暴落=仕込みのタイミング”と明確に位置づけています。

暴落前から現金を準備し、どんな銘柄をいつ、どのくらい買うかをシミュレーションしておくことで、恐怖を戦略に変えることが可能になります。

再現性の高い手法を探している個人投資家

世の中には数多くの投資ノウハウが存在しますが、真に価値があるのは「誰でも再現できる仕組み」と言えるでしょう。本書は、投資歴27年の個人投資家ヘムが築いてきた実績に基づいた手法を、段階的に丁寧に伝える内容になっています。勘やセンスに頼ることなく、数字とロジック、企業分析に基づいて判断するフレームワークが提示されており、投資を継続していく上で大きな軸となる思考法が学べます。

また、「安全域を確保した上で、期待値の高い銘柄を数多く保有する」という超分散戦略は、過度なリスクを取らずにリターンを積み重ねていくための実用的な戦略です。市場やトレンドに依存せず、再現性を重視する人にとって、本書の内容は強い武器となるでしょう。

“再現性がある”とは、特定の才能に依存せず、同じルールで誰がやっても結果が収束するということです。

本書では、企業分析のフローを13項目に分解して解説しており、まるで“投資の工程表”のように使えます。

これは独学では絶対に身につかないレベルの体系化されたノウハウです。

ポートフォリオ構築に悩んでいる個人投資家

投資を始めてしばらく経つと、多くの人が「複数の銘柄をどう組み合わせるか」に悩むようになります。本書では、この課題に対して非常に実践的なアプローチを示しています。著者自身が実際に運用している6つのテーマ別ポートフォリオが紹介され、それぞれの狙いやリスク特性、期待されるパフォーマンスについて詳細に解説されています。

中でも注目なのは、「連続増配株」「DOE採用銘柄」「不人気株」「小型割安株ファンド(Jペッパー)」といった、テーマごとの構成意図です。これらを組み合わせることで、安定性と成長性、リスク分散を同時に実現するポートフォリオが構築可能となります。銘柄選びに迷っている人にも、投資方針にブレが出がちな人にも、具体的な道しるべとなる情報が詰まっています。

分散投資=“なんとなく多くの銘柄を持つ”という理解は危険です。

本書では、目的別に6種類のテーマポートフォリオが紹介されており、それぞれに異なるリスクとリターンの性質があることを解説しています。

構造化されたポートフォリオ設計が、長期投資におけるブレない軸になります。

本の感想・レビュー

安全域の考え方に安心感

これまで何冊も投資本を読んできましたが、この本で一番心に響いたのは「安全域」という考え方でした。投資の世界では「リスクを取れ」という言葉が一人歩きしていますが、著者のヘムさんはその真逆。むしろ、リスクを徹底的に管理し、損をしないための仕組みを大切にしています。銘柄を選ぶ際に「割安であるかどうか」をまず確認し、財務健全性やキャッシュフローなども細かくチェックする。そのうえで将来の増配可能性までシミュレーションするという丁寧さ。これには感銘を受けました。

読み進めるうちに、投資というのは「当てにいく」ものではなく、「守りを固めながら利益を積み上げるゲーム」なのだという認識に変わりました。これまで私は感覚的に銘柄を選んでいたのですが、本書を通じて「理屈」で判断するという大切さに気づかされました。今では自分の投資方針にも自信が持てるようになり、むやみに怖がらず、しかし慎重に前へ進めるようになっています。

DOE採用銘柄の注目ポイントが新鮮

最近ようやく投資を始めたばかりなのですが、この本を読んで「DOEってなに?」と気になり、そこからのめり込みました。DOE(株主資本配当率)という指標が、企業の配当姿勢を測るのにこれほど役立つなんて知らなかった。配当性向や利回りだけでは分からない、企業の内部事情や意図を読み取るためのヒントが詰まっていて、驚きの連続でした。

中でも「DOE採用銘柄は業績が悪くても一定の配当が維持されやすい」という点は、配当を重視する私にとって安心材料になりました。今までの私は、表面的な配当利回りだけを見て「高いからお得」と思って買っていました。でも、こうした仕組みを理解することで、見方が一気に変わりました。これからは「なぜこの企業がこの配当を出せるのか」まで考えて投資していけそうです。

配当貴族の魅力を再確認

長年、アメリカ株の「配当貴族」に注目してきた私ですが、この本を読んで日本にも似たような視点で見られる銘柄があるのだと気づかされました。配当貴族とは、長期にわたって連続増配を続けている企業のこと。日本ではあまり注目されていませんが、著者はこのカテゴリを丁寧に取り上げ、連続増配株の持つ強さを数値的にも解説しています。

特に、長期保有前提のポートフォリオに組み込んだ際の安定感は抜群だと感じました。配当貴族の多くは財務が健全で、景気の波にも強いビジネスモデルを持っている。そのため、リーマンショック級の不況にも耐え抜いて、なおかつ増配を継続してきたという実績があります。投資で一番難しいのは「持ち続けること」だと思いますが、こうした銘柄なら安心してホールドできる。この本は、そう確信させてくれた一冊です。

優待株の戦略が面白い

私は主婦投資家として、優待株が大好きです。そんな私にとって、この本の「優待株」戦略の章はワクワクが止まりませんでした。優待は「おまけ」だと思っていたのですが、著者はそれを明確に戦略の一部に組み込んでおり、しかも「エアバッグ効果」という表現で、優待が株価下落を和らげるクッションになると説明していました。これはとても納得感がありました。

また、優待廃止時の対処法や、大人買い戦略といった実践的なアドバイスも満載で、「こんなやり方もあるんだ!」と感心しきり。これまでは「可愛いから」「お得だから」という感覚で買っていた私ですが、この本を読んでからは、優待株に投資する際にも企業の収益性や財務状況をチェックするようになりました。ちょっと背伸びして「戦略的な優待投資」をしている気分です。

TOB/MBO情報が役立つ

投資歴10年の中堅個人投資家です。これまで多くの企業を見てきましたが、TOB(株式公開買付け)やMBO(経営陣による自社買収)について、これほど実践的に言及している本には初めて出会いました。特に印象的だったのは、小型割安株がTOBの対象になりやすいという分析です。3.23%という高い確率には驚きましたし、それがポートフォリオに与える恩恵についても丁寧に解説されていて、非常に参考になりました。

「親子上場の解消」「買収による株価急騰」など、TOBには夢のある展開がある反面、MBOでは買収価格が安く抑えられるリスクもある。この両面をしっかり書いているからこそ、著者の冷静で現実的な視点に信頼を感じました。これからは「割安だけど地味な銘柄」にも目を向け、TOBの恩恵を意識した投資ができそうです。

読者に再現可能な工夫が多数

投資の本を読むと、よく「自分には無理そうだな」と感じることが多いのですが、この本は違いました。とにかく「再現性」にこだわって書かれているのが伝わってきます。理屈が通っていて、その上で手順がきちんと具体的に示されているんですよね。どの銘柄をどう選ぶか、何に注目すればいいか、数字の読み方や考え方が一本の軸として整っていて、すぐに自分の投資に取り入れられそうだと思いました。

著者のヘムさんが強調する「勝つべくして勝つ投資」というのは、決して天才だけの話ではなく、普通の会社員である私たちにも実践できるよう配慮されているのが印象的です。ルールの明確さと判断基準の論理性に、私は大いに安心感を覚えました。読んだあと、自分でもできそうだと思わせてくれる投資本って、意外と少ないんですよね。

テクニカル投資と一線を画す内容

私はこれまでチャートを見て売買タイミングを探るようなテクニカル投資を中心にしてきましたが、うまくいったりいかなかったりで、結果的に感覚に頼った投資になってしまっていたことを痛感しています。そんな中で出会ったこの本は、真逆ともいえるアプローチをとっていて、目が覚める思いがしました。

本書で解説されているのは、企業の本質的な価値に注目し、数字と実態から割安かどうかを見極めて投資するという「バリュー投資」。地に足がついた、ブレないスタイルにとても好感が持てました。チャートの形だけを追いかけていた自分が、どれだけ表面的な投資をしていたかに気づかされます。今後は、この本で得た考え方を軸に、じっくり企業を見る力を養っていきたいです。

銘柄選定の“型”を身につけられる

投資歴3年、まだまだ右往左往している身ですが、この本を読んで一番ありがたかったのは、「銘柄選定には型がある」という考え方です。今までは気になる企業をなんとなく選んで買っていましたが、それでは安定した成果が出ない理由がよくわかりました。

本書では、銘柄分析を13項目に分け、段階的に企業を見ていくプロセスを紹介しています。その一つひとつに納得感があり、読んでいるうちに自分なりの「型」が身についていくような感覚がありました。投資において、感覚ではなく判断の基準を持つことがどれだけ大切か、それを実感させてくれる構成でした。初心者から中級者まで、全ての個人投資家にとっての道標になる本だと思います。

まとめ

本書を通じて学べる内容は、単なる投資テクニックにとどまりません。

堅実に資産を築くための考え方や行動指針を含んでおり、読後の実践にもつながる構成になっています。

以下の3つの視点から、本書の意義を締めくくります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの視点から、初心者にも分かりやすく、かつ実践に活かせる情報としてまとめていきます。

この本を読んで得られるメリット

本書を読むことで、以下のようなメリットを得ることができます。

投資初心者でも実践可能な再現性の高い手法が身につく

この書籍で紹介されている投資戦略は、著者が長年の経験から導き出した「勝つべくして勝つ投資」の型に基づいています。特別なスキルや知識を持たない初心者でも、銘柄選定から売却の判断までの流れを再現しやすく、投資への一歩を安心して踏み出せます。

「増配株」に注目した独自の銘柄選定視点が得られる

配当利回りの高さだけでなく、配当が将来的に増える可能性のある企業に焦点を当てるという考え方は、持続的な資産形成を目指すうえで非常に理にかなっています。過去の配当推移や配当性向、業績の安定性など、多角的に判断する視点が身につくことで、安定したリターンを得られるポートフォリオを構築しやすくなります。

暴落局面での対応力と「心の備え」が得られる

本書では、相場の下落時にありがちなパニック売りを避けるためのマインドセットや、実際の買い向かい戦略まで詳しく紹介されています。これにより、価格が下がったときこそ冷静に行動できるようになり、他の投資家が退場していく場面でも利益を得るチャンスを掴めるようになります。

13ステップに基づく銘柄分析フローを実践できる

企業規模や財務体質、配当政策に至るまで、複数の視点から銘柄を評価するフレームワークが提供されており、それをそのまま自分の分析にも活用できます。初心者が陥りがちな「なんとなく買う」という行動から脱却し、根拠のある投資判断ができるようになります。

投資の「型」を学び、自分のスタイルを確立する土台ができる

投資の世界では、成功者に共通する「型」を身につけることが重要です。この本では、その型を言語化し、読者がその枠組みを吸収できるよう丁寧に解説しています。これにより、自分なりの投資スタイルを築くための土台を手に入れられるでしょう。

株式投資で重要なのは「自分なりの再現可能な方法を持つこと」です。

本書はその土台となる知識と視点を与えてくれる一冊です。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後は、以下のステップを検討すると良いでしょう。

step

1投資の目的とリスク許容度を明確にする

本書を読んでまず取り組むべきは、自分が投資で何を実現したいのか、どの程度のリスクなら許容できるのかをはっきりさせることです。年にいくらの配当収入を得たいのか、何年かけて資産を築きたいのかなど、目指すゴールを具体的に描くことが、投資の全体設計を考える土台になります。焦らず自分に合ったペースを決めることが、継続的な資産形成につながります。

step

2本書のフレームで銘柄を分析してみる

著者が紹介している「13項目の銘柄分析」は、情報収集から企業の将来性までを総合的にチェックできる優れたフレームです。はじめはすべての項目を完璧にこなす必要はありませんが、実際に企業の決算書やIR資料を読みながら、分析を試みることで理解が一気に深まります。数字を見る目を養うには、実際の企業を素材に学ぶのが一番の近道です。

step

3スクリーニングとポートフォリオ構築を始める

証券会社のスクリーニング機能を活用し、本書で紹介されている「連続増配株」や「DOE採用企業」といった条件をもとに、候補となる銘柄を洗い出してみましょう。その上で、リスクを分散しながらテーマ別に銘柄を組み合わせて、自分なりのポートフォリオを設計していくことが実践への第一歩となります。理論を現実の選択に落とし込む力がついていきます。

step

4暴落に備えた準備を整えておく

著者が強調する「暴落への買い向かい戦略」は、経験の浅い個人投資家にとっても非常に重要な考え方です。平常時から一定の現金比率を保つことや、暴落時に買いたい銘柄をあらかじめリストアップしておくことで、実際に市場が荒れたときに冷静に判断できる力が育まれます。投資の成否は、暴落時の行動によって大きく左右されることを忘れないようにしましょう。

step

5運用の継続と定期的な見直し

一度ポートフォリオを作ったら終わりではありません。株式投資では「育てる視点」が重要です。定期的に企業の業績や配当状況を確認し、割安度の変化や増配方針の継続可否などを点検しましょう。四半期ごと、あるいは決算発表ごとに自分なりのルールを設けて見直しを行うことで、常に最適な状態を保つことができます。継続こそが、複利の恩恵を最大化する鍵です。

投資は知識よりも、行動の質と継続力が成果を左右します。

本書を起点に、まずは一歩を踏み出す。それが“勝つべくして勝つ”道の始まりです。

総括

本書『「増配」株投資 年1,075万円もらう資産3.7億円の投資家が教える!』は、単なるノウハウ集ではなく、著者・ヘム氏の27年にわたる投資実践の中から導き出された、極めて再現性の高い戦略を体系的に学べる一冊です。特に注目すべき点は、著者が実際に運用し、対TOPIX比で+73%以上という圧倒的パフォーマンスを残しているという事実です。これは理論だけにとどまらず、実際の成果として裏打ちされていることを意味します。

この本が他の投資書と一線を画す理由は、初心者でも迷わず実行に移せる具体的な指針が豊富に示されている点です。増配株を軸とした銘柄選びの方法、小型割安株という個人投資家ならではの強みを活かす戦略、そして誰もが避けて通れない「暴落」への備えなど、現実的かつ本質的な内容が詰め込まれています。

また、理論と実践のバランスが取れている構成も秀逸です。投資において重要な「型」を学ぶことができる一方で、それをどのように日々の投資行動に落とし込んでいくかが丁寧に解説されているため、読み終えたその日から行動を変えることができる読者も多いでしょう。

さらに、難解な専門用語をできるだけ平易に噛み砕いて説明しており、株式投資が初めてという人でも、読み進めながら「なるほど」と納得できる構成になっています。文章も柔らかく親しみやすいため、読み物としても非常にスムーズです。

この本の最大の価値は、「投資とは何か」を根本から問い直しつつ、それにどう向き合えばよいかの道筋を明快に示している点にあります。

市場の流行や他人の成功事例に惑わされることなく、自分自身のスタイルを確立し、長期的な資産形成へとつなげていく──その第一歩を、ヘム氏は読者に手渡してくれます。

高配当投資で稼げるようになるおすすめ書籍

株式投資で勝てるようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 高配当投資で稼げるようになるおすすめの本!人気ランキング

- オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資

- 「増配」株投資 年1,075万円もらう資産3.7億円の投資家が教える!

- 【超完全版】フルオートモードで月に31.5万円が入ってくる「強配当」株投資

- 月41万円の“不労所得”をもらう億リーマンが教える 「爆配当」株投資

- バカでも稼げる 「米国株」高配当投資

- 年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資

- 新NISAで始める!年間240万円の配当金が入ってくる究極の株式投資

- ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門

- 最強の高配当投資 売却益×配当益 爆速で資産を増やす!