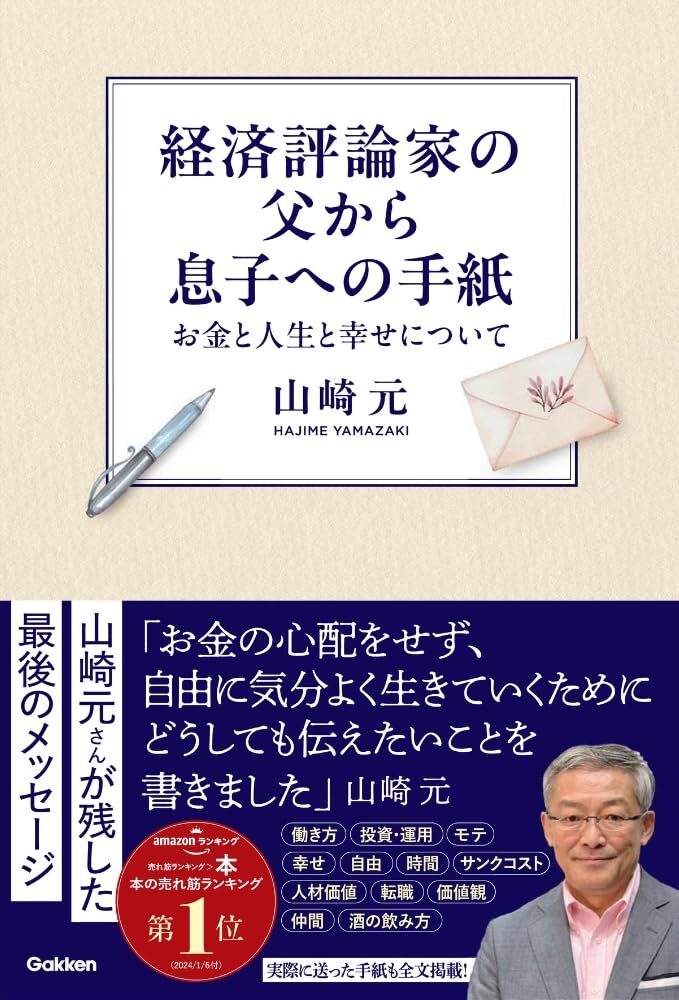

「これからの時代、どう働き、どう生き、どうお金と付き合えばよいのか?」――そんな問いに真正面から答えてくれるのが、経済評論家・山崎元さんの遺作『経済評論家の父から息子への手紙 お金と人生と幸せについて』です。

大学に進学した息子へ宛てた一通の手紙をきっかけに生まれた本書は、単なる投資指南書でも人生訓でもありません。

昭和の働き方常識がもはや通用しない現代において、若者が「不利な側」に回らず、自分の価値を最大限に活かしながら自由に生きるための、実践的で温かな「人生のマニュアル」となっています。

転職・副業の考え方、投資の基本原則、資本主義の仕組み、人間関係の築き方、そして幸福の本質まで――経済のプロフェッショナルとして多くの経験を積んだ著者が、息子だけでなく未来を担うすべての若者に向けて残した言葉は、世代や立場を超えて心に響きます。

読み終えたとき、あなたはきっと「お金」と「人生」を見つめ直したくなるはずです。

合わせて読みたい記事

-

-

インデックス投資について学べるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

投資の世界で「着実に資産を増やす方法」として注目を集めるインデックス投資。初心者でも始めやすく、長期的な資産形成に向いていると言われますが、実際に取り組もうとすると「何から学べばいいの?」と迷ってしま ...

続きを見る

書籍『経済評論家の父から息子への手紙』の書評

本書を深く理解するためには、単に「お金のハウツー本」として捉えるのではなく、著者がどのような背景を持ち、どんな意図で書き上げ、さらに読者にどのような価値をもたらしたのかを包括的に見る必要があります。なぜなら、経済評論家・山崎元氏が残した言葉は、金融リテラシーの指南書であると同時に、働き方や人生哲学にまで踏み込んだ総合的な知恵だからです。

この書評では、以下の四つのポイントについて解説していきます。

- 著者:山崎 元のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

これらを順にたどっていくことで、本書が単なる投資本や自己啓発書ではなく、「人生を生き抜くための包括的な指南書」であることが見えてきます。

著者:山崎 元のプロフィール

山崎元(やまざき・はじめ)は1958年、北海道札幌市に生まれました。東京大学経済学部を卒業後、三菱商事に入社。その後、野村投信、住友信託銀行、メリルリンチ証券など国内外の大手金融機関を渡り歩き、最終的には楽天証券経済研究所の客員研究員として活動しました。キャリアの中で転職は12回にも及び、その経歴は「転職評論家」と呼ばれるほど特徴的でした。しかし、それは決してマイナスではなく、多様な金融現場のリアリティを知る貴重な経験の積み重ねとなり、後の評論活動に大きく活かされています。

また、テレビや新聞・雑誌でのコラム執筆においても鋭い発言で知られ、「忖度しない経済評論家」として人気を博しました。金融機関の利害関係に縛られない立場から「アクティブファンドはほとんど無価値である」と断言するなど、既得権益に切り込む率直さも特徴です。著作は『超簡単 お金の運用術』や『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』など多数。どれも「経済を難しく語らない」「初心者でも理解できる実用性」にこだわった作品です。

本書の要約

本書は、著者が大学に進学した息子へ宛てた一通の手紙をきっかけに書き下ろされたものであり、経済評論家としての知識と父親としての愛情が融合した“人生のマニュアル”です。扱うテーマは多岐にわたり、働き方、投資、お金との付き合い方、そして幸福論にまで及びます。

冒頭では、従来の「昭和的な働き方」がいかに効率の悪いものであるかを指摘します。例えば、終身雇用や年功序列の制度は、一見安定しているように見えて、実際には企業側に有利で労働者を「取り替え可能な存在」にしてしまう仕組みだと説明されます。ここで山崎は「自分の人材価値を高め続けること」が現代において不可欠であり、転職や副業を恐れるべきではないと強調しています。

さらに資産形成に関しては、投資初心者にも実践できる具体的な方法を提示します。インデックスファンドへの長期・分散・低コスト投資が最も合理的であり、派手な運用法や短期売買はかえって資産を減らすリスクを高めると説かれます。これは難解な金融理論ではなく、「誰にでもできる投資の基本」を生活に落とし込むための指針です。

また、第三章以降では、人間関係やキャリアの築き方にまで言及します。「頭のいい奴、面白い奴、本当にいい奴と付き合え」というシンプルながら実用的な指針は、若い読者にとって人間関係の選び方を再考させるものです。そして終章では「幸福の決定要素は実は一つだけ」とし、経済や働き方の話を超えて「人生をどう楽しむか」という普遍的な問いに迫ります。

本書の目的

本書の根本的な目的は、「若い世代が資本主義社会で損をせずに生き抜く知識と戦略を身につけること」にあります。著者は、お金を人生の目的とするのではなく、あくまで自由や幸福を実現するための手段として捉えています。しかし、誤った方法で働いたり投資したりすれば、簡単に「不利な側」に回ってしまうという厳しい現実があります。

その典型的な例として、就職活動で同じスーツを着た学生が一斉に大企業に就職する姿を「悲惨だ」と表現しています。これは、労働市場において「取り替え可能な存在」として扱われるリスクを象徴する光景です。著者は、こうした働き方の常識を疑い、個々人が自分の人材価値を最大化し、資本主義の構造の中で「搾取される側」にならないための考え方を身につけてほしいと願っているのです。

また、対象は若者だけにとどまりません。親世代にとっても「子どもにどのように経済教育を伝えるか」を考える手がかりとなり、さらに転職や副業を検討している中堅層にもヒントを与える構成になっています。つまり、この本は特定の世代だけでなく、幅広い読者層に向けて書かれた「生涯役立つ人生のマニュアル」と位置づけることができます。

人気の理由と魅力

本書が多くの人に支持された最大の理由は、著者自身の人生がそのまま言葉に反映されている点です。山崎氏はがん闘病中に本書を執筆し、「余命3カ月ならやりたいこと」のひとつとして書き上げました。そのため、一文一文に重みと切実さが宿り、単なる実用書の域を超えた「人生最後のメッセージ」として読者に届きます。

また、難解な金融理論を驚くほどシンプルに解きほぐす力も大きな魅力です。インデックス投資や分散投資といった金融用語も、初心者でも理解できるように噛み砕かれており、「自分にも実践できそうだ」と思わせるハードルの低さがあります。さらに、手紙という形を採用したことで、学術的な冷たさではなく、親から子へ語りかけるような温かみが漂っており、読者は「知識」と同時に「共感」も受け取ることができます。

加えて、「幸福の決定要素は一つだけ」や「モテない男は幸せそうに見えない」といった、ユーモラスで印象的なフレーズも数多く登場します。これらは単なる経済論を超えて、人生を軽やかにするためのヒントとして心に残ります。こうした知性と人間味の融合が、本書を特別な存在にしています。

本の内容(目次)

本書は、人生を通じて役立つ経済的な知恵や働き方のヒントを体系的に学べるよう、大きく4つの章で構成されています。各章は、キャリアや資産形成だけでなく、幸福や人間関係に至るまで幅広いテーマをカバーしており、段階的に理解が深まるように設計されています。

以下の流れで展開されています。

- 第一章 働き方・稼ぎ方

- 第二章 お金の増やし方と資本主義経済の仕組み

- 第三章 もう少し話しておきたいこと

- 終章 小さな幸福論

章立てを追うことで、実務的な知識から人生哲学に至るまで、自然に学びを積み重ねられる構成となっています。

第一章 働き方・稼ぎ方

冒頭では、かつての日本で常識とされた「昭和型の働き方」の非効率さが明確に指摘されます。終身雇用や年功序列は一見安定しているように見えますが、実際には企業に利益を吸い取られる仕組みであり、働く側が一方的に損をする構造になっているのです。著者は、これからの時代に必要なのは「効率性」と「自由」を求める新しい働き方だと強調します。

続いて、自分の収入を給与だけに頼らない工夫として、株式による報酬を取り入れる方法が解説されます。株式報酬は、自分の労働力に加えて企業の成長を取り込む仕組みであり、複数の魅力を備えています。また、安易な借金や投機的な不動産投資、FXや暗号資産のようなギャンブル的な手法は危険だと警告し、健全なリスクの取り方を学ぶことの重要性を説きます。

さらに、仕事を失うことへの過度な恐怖についても言及されます。「クビになるコストは総合的に小さい」とし、むしろ転職を前提にしたキャリア設計こそが合理的だと説いています。働き方のトレンドはゆっくりと変化していくため、意識的に「自分の人材価値」を高め続けることが大切だとまとめられています。

第二章 お金の増やし方と資本主義経済の仕組み

この章では、資産形成における基本原則が極めて具体的に提示されます。著者は、生活資金を確保したうえで残りを「全世界株式のインデックスファンド」に投資するのが最適解だと述べています。なぜなら、世界経済全体の成長に分散して投資することで、リスクを抑えつつ市場平均のリターンを安定的に得られるからです。

加えて、金融機関が販売する複雑で手数料の高いアクティブファンドは「ほぼすべてがダメ」と切り捨てています。その理由は「平均投資有利の原則」にあり、個別に市場平均を上回り続けることは統計的にほとんど不可能だからです。著者は「長期・分散・低コスト」という三原則を守ることが投資の本質だと繰り返し強調しています。

さらに、資本主義の仕組みそのものについても踏み込んだ解説がなされます。労働者は「取り替え可能」であるがゆえに弱い立場に置かれやすく、一方で資本を持つ者はリスクを分散し利益を享受します。だからこそ、単なる労働者で終わるのではなく、労働と資本の両方を取り込む「労働者タイプB」を目指すべきだと述べられています。

第三章 もう少し話しておきたいこと

この章では、働き方や人間関係に関するより実践的なアドバイスが展開されます。著者は「最初の仕事は、興味が持てて倫理観に反しないものを選ぶべきだ」と述べ、キャリアの出発点を大切にするよう促します。また、自己投資の重要性も繰り返し説かれており、知識やスキルだけでなく、人脈や時間の使い方までもが「人材価値」を高める要素だと解説されています。

さらに、キャリアプランニングの節目として「28歳」「35歳」「45歳」という年齢が挙げられます。28歳までにスキルを蓄えないと30代の活躍が制限され、35歳で評価が定まり、45歳は大きな転機を迎えるタイミングとされています。これは労働市場における年齢別の評価基準をリアルに表したアドバイスです。

また、副業の活用や転職の意識を持つことも推奨されます。副業は小さくても経験や人脈を広げる場となり、転職は市場での自分の価値を試す手段となります。著者は「サンクコストにこだわるな」と強調し、過去の投資に縛られず柔軟に進路を変えることの大切さを訴えています。

終章 小さな幸福論

最後の章では、働き方やお金を超えて「幸福とは何か」という根源的な問いに答えようとしています。著者は、幸福の決定要素は複雑ではなく、実は一つに集約できると述べます。それは他人との比較ではなく、自分の心の状態に左右されるという考え方です。

具体的には、仲間内の承認や賞賛が幸福感を強く押し上げる一方、他人との比較は心を消耗させる要因になると解説します。「価値観の99%は他人が作った概念」という言葉は、社会的な枠組みに振り回される危うさを端的に表しています。また「2割増しの自由」を複数組み合わせるという発想は、小さな工夫で幸福度を積み重ねる方法論として新鮮です。

そして、「モテること」や「上機嫌でいること」といったユーモラスな提案も、単なる軽口ではなく心理学的な裏付けを持つ知見です。人間関係における好意や笑顔の効果は、自己承認感を高め、幸福を持続させる要因として大きな意味を持ちます。この章は、経済評論家が最後に語った実用的で温かな人生哲学といえるでしょう。

対象読者

本書は経済やお金に関する知識を提供するだけでなく、人生の指針としても活用できる内容になっています。そのため、単なる投資指南書やキャリア論にとどまらず、幅広い層にとって実用的な学びが得られるのが大きな特徴です。

具体的には、次のような人々にとって強い関心と価値をもたらすでしょう。

- 社会人になりたての若手ビジネスパーソン

- 投資・お金との付き合い方を知りたい人

- 転職や副業を考えている中堅層

- 子どもに「お金の教育」をしたい親世代

- 就職を控えた大学生

それぞれ詳しく見ていきましょう。

社会人になりたての若手ビジネスパーソン

社会人生活を始めたばかりの人にとって、最初の数年はキャリア形成の土台を築く大切な時期です。しかし、多くの新人は「安定した大企業に入れば安心」という昭和的な価値観に囚われ、実際には自分の人材価値を意識せずに働き続けてしまいます。本書は、その常識を根底から見直し、効率性と自由を重視した新しい働き方を提示してくれるため、早い段階で読むほど将来の選択肢を広げられるのです。

また、著者が繰り返し説く「転職を常に意識する姿勢」や「副業のチャンスを見逃さない態度」は、キャリア初期にこそ役立つ考え方です。会社に依存せず、自分自身を市場で評価される存在へと育てていく姿勢は、20代で身につけておくことで大きな資産となります。

投資・お金との付き合い方を知りたい人

資産形成や投資に興味を持ちながらも、「難しそうで怖い」と感じている人は少なくありません。本書は、投資の基本原則をシンプルに整理し、インデックス投資や長期・分散・低コストの重要性をわかりやすく解説しています。そのため、金融の専門知識がなくても安心して理解できる内容になっています。

さらに、著者は「保険とは損な賭けである」という大胆な指摘を通じて、お金との健全な距離感を示しています。これにより、無駄な商品に振り回されることなく、合理的な判断を下せるようになります。日常生活での資産管理や支出の考え方も含まれているため、「お金と上手に付き合いたい」と考えるすべての人に実用的な指針を与えてくれるのです。

転職や副業を考えている中堅層

30代から40代に差しかかると、キャリアの節目に直面する人が増えてきます。この時期は会社での役割が固定され、選択肢が狭まりやすい一方で、転職や副業といった新しい挑戦を考える絶好のタイミングでもあります。本書は「人材価値を常に見直すこと」や「副業を小さく始める重要性」を説き、キャリアの硬直化を防ぐヒントを与えてくれます。

また、著者自身が12回の転職を経験しているため、その言葉には現実味と説得力があります。単なる理論ではなく、自身の試行錯誤から得た知恵として語られているため、キャリアの不安を抱える中堅層にとって大きな支えとなるのです。

子どもに「お金の教育」をしたい親世代

親世代にとっての大きな課題のひとつは、子どもにどのようにお金の知識を伝えるかということです。本書は、著者が息子に宛てた手紙を基盤としているため、難しい金融理論を避け、誰にでもわかりやすい言葉でまとめられています。そのため、親が読んで理解した内容を、そのまま子どもに伝える教材としても使いやすいのです。

さらに、「働き方は時代によって変わる」というメッセージは、親自身がアップデートすべき価値観を教えてくれます。自分が育った時代の常識を押し付けるのではなく、子どもが新しい時代に合った選択をするための土台を提供できるのは、親として大きな財産になります。

就職を控えた大学生

大学生にとって最大の関心事のひとつは就職活動ですが、その多くが「大企業に入れば安泰」という幻想を抱いています。本書はその危うさを指摘し、会社に依存せずに生きるための働き方を指南しています。早い段階で「人材価値」という考え方を知ることで、学生は就活を単なる内定獲得のゲームとしてではなく、将来を見据えたキャリア設計の第一歩としてとらえられるようになります。

また、お金の基本的な扱い方についても触れられているため、社会に出る前に知っておくことで、余計な失敗や無駄な支出を避けることができます。社会人になってから慌てて学ぶよりも、学生のうちに理解しておくことは大きな武器となるのです。

本の感想・レビュー

合理的に生きることの大切さ

この本を手に取ったとき、最初に感じたのは「現実を直視する勇気を持て」という強いメッセージでした。従来の働き方が必ずしも正解ではなく、時代の変化に応じて自分の立ち位置を見極める必要があることを、著者は繰り返し伝えています。理屈に裏打ちされた言葉は冷静でありながらも温かみがあり、読んでいると次第に「合理的であることは冷たさではなく、自分を守るための優しさなのだ」と理解できました。

特に心に残ったのは「取り替え可能な存在になってはいけない」という指摘です。安定に見える選択肢の裏には、実は大きなリスクが潜んでいることを突きつけられ、これまでの考え方を見直さざるを得ませんでした。自分の価値を育てる意識を持たなければ、知らぬ間に不利な立場に追いやられてしまう。その事実に気づかされるだけで、この本には十分な価値があります。

読後には、ものごとを選ぶ際に「それは合理的か」と一歩立ち止まって考える習慣が身についたように思います。効率を重んじることは心を削ることではなく、むしろ人生の質を高める手段だということを学べたことは大きな収穫でした。

金融リテラシー入門として秀逸

私はこれまで金融や投資に対して難解なイメージを抱いていましたが、この本はその壁を取り払ってくれました。お金の増やし方について語られる内容は専門的でありながらも平易に整理されており、初心者でも抵抗なく読み進められる構成になっています。複雑に見える経済の仕組みをシンプルに捉えることの大切さを改めて感じました。

とりわけ印象的だったのは「手数料は確実なマイナスリターンである」という指摘です。普段、細かい数字に目を向けることを怠りがちでしたが、この一言で資産形成における姿勢が一変しました。投資を難しく考える必要はなく、基本を押さえれば誰にでも実行可能だという安心感を得られたのです。

さらに、著者自身が投資を「働かずに稼ぐ手段」ではなく、経済と健全に向き合う方法として説明している点も好感を持ちました。誇張や幻想に惑わされず、現実的なリテラシーを築く出発点として、この本は非常に優れていると感じます。

20代の自己投資の指針になる

20代という人生の初期段階で、この本に出会えたことを幸運に思います。著者が強調する「自己投資」というテーマは、目先の収入よりも将来の可能性に重点を置くべきだと教えてくれました。まだ経験も少なく、不安も大きい年代だからこそ、自分の時間や努力をどこに振り向けるべきかを具体的に考える助けとなります。

中でも「一つの分野に本気で取り組むなら2年」という目安は、非常に実践的でした。長すぎず短すぎない期間設定は、挑戦へのハードルを下げてくれると同時に、自分を追い込み過ぎない安心感も与えてくれます。これまで何事も中途半端に感じていた自分にとって、明確な基準を持てることは心強いものでした。

本書を読み終える頃には、焦りや迷いが少し和らぎ、「まずは2年間」という考え方を胸に、次の一歩を踏み出す勇気が生まれていました。若い世代にとって、これほど実用的な助言はなかなか得られないと感じます。

親子で一緒に読みたい本

この本は、単なる経済の指南書ではなく、人生そのものについての対話集だと感じました。息子に宛てた手紙から生まれた一冊だからこそ、言葉の端々に親から子への深い愛情がにじみ出ています。その優しさは、読み手に「自分も大切にされている」と思わせる不思議な温かさを持っています。

また、お金や働き方の話題は世代によって価値観が異なりやすいテーマですが、この本は共通の土台を作ってくれます。親世代は経験に基づいた意見を語り、若い世代は新しい生き方を模索する。そんな対話を自然に引き出す力があると感じました。本を挟んで語り合うことで、世代間の溝が埋まり、理解が深まるきっかけになるのではないでしょうか。

私は読み終えてから、自分の親ともお金や仕事のことをもっと率直に話してみたいと思いました。親子の会話は時に難しくなりますが、この本はその橋渡し役になってくれると信じています。

著者の経験談が説得力を持つ

この本の最大の魅力の一つは、机上の理屈ではなく、著者自身の経験が生きている点です。山崎元氏は十二回もの転職を重ねながらキャリアを築いてきた人物で、その歩みには失敗も成功も含まれています。その体験を背景に語られる言葉だからこそ、単なる理論ではなく、血の通った実感が伝わってくるのです。

特に印象的なのは、転職を恐れずに「自分の人材価値を活かすための手段」として捉える視点でした。一般的にはリスクとされる選択も、彼にとっては成長や自由を得るための重要なプロセスだったことがわかります。そうした実例に裏打ちされたアドバイスは、抽象論ではなく現実的な重みを持って響いてきました。

読み手としては、「この人が言うなら信用できる」と素直に感じられるのです。経済評論家としての知識と、実務を歩んできた現場感覚が融合した語り口が、この本に唯一無二の説得力を与えていると強く思います。

就活生にこそ読んでほしい

この本を読み終えて真っ先に思ったのは、「就活生が手にすべき一冊だ」ということです。著者は、就活で皆が同じリクルートスーツに身を包み、似たような企業を目指す状況を「悲惨だ」と表現しています。その言葉には強い警鐘が込められており、単調なキャリア選択がどれほど非効率で不利な結果を生むかを突きつけられました。

新卒の就職活動は人生の大きな節目ですが、多くの人は情報の非対称性に翻弄され、企業にとって「取り替え可能な存在」として扱われがちです。この本は、そうならないために必要な視点や心構えを具体的に示しています。単に「内定を得る」ことをゴールにするのではなく、将来にわたって自分の価値を高めていくキャリア設計が重要なのだと気づかされました。

もし就職活動中にこの本を読んでいたら、企業選びや働き方への考え方が根本から変わっていたと思います。若い世代にとって、この本はただの指南書ではなく、自分の未来を守るための大切な武器になるでしょう。

転職と副業に前向きになれる

この本を読みながら驚いたのは、転職や副業に関する肯定的な視点でした。これまで「一つの会社で勤め上げることが美徳」という価値観に縛られていた自分にとって、常に転職を意識するべきだという著者の言葉は新鮮でした。

特に「小さくても副業のチャンスは逃すな」というメッセージは、これからの時代をどう生き抜くかを考える上で非常に力強く響きました。大きな挑戦だけでなく、小さな一歩が将来を切り開くという考え方には、具体的な行動への後押しがあります。

転職や副業を「危うい賭け」ではなく、「人材価値を広げる手段」として捉える姿勢は、心に勇気を与えてくれました。これまで抱いていた不安が和らぎ、自分の可能性を信じてみようと思わせてくれる内容でした。

山崎元の“最後の言葉”として重みがある

この本が「最後の書き下ろし」であることを知ったとき、その一語一句に特別な重みを感じずにはいられませんでした。闘病のなかで執筆されたと知ると、文章の端々に込められた切実な思いが、読み手の心に強く響いてきます。単なる知識の伝達ではなく、人生を託すような言葉の数々に胸を打たれました。

「余命3カ月ならやりたいことの一つ」として執筆が選ばれたこと自体が、この本の特別さを物語っています。息子への手紙から始まった文章は、やがてすべての読者に向けられた普遍的なメッセージへと昇華しており、その過程を知るだけでも感慨深いものがあります。生きることの意味を改めて問い直されるような読書体験でした。

読了後には、著者の姿勢を少しでも自分の生き方に取り入れたいと思いました。山崎元の残した言葉は、一時的な流行にとどまらず、これからも長く心に残り続けるだろうと感じます。この本はまさに、著者の人生そのものが凝縮された最後のメッセージだと強く思いました。

まとめ

本書を最後まで読み進めると、単なる経済書や投資のハウツー本ではなく、人生そのものをどう生きるかを考えさせられる深みがあることに気づきます。

整理して理解するためには、大きく3つの観点から振り返るのが効果的です。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

この3つを意識すれば、知識を知識で終わらせずに、自分の人生や働き方に直結させることができます。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、読者がこの本から得られる大きな価値を整理してご紹介します。

金融リテラシーの基礎を習得できる

本書の大きな魅力は、難解に思われがちな投資や資産運用の世界を、シンプルかつ合理的に学べる点です。特に「全世界株式のインデックスファンド」に投資するという具体的かつ明快な戦略は、金融商品選びで迷いがちな初心者にとって頼もしい道しるべとなります。著者は、投資の原則である「長期・分散・低コスト」を繰り返し説き、それがなぜ有効なのかを数理的かつ実践的に説明しています。そのため、金融の専門用語に抵抗がある人でも自然に理解できる構成になっています。

働き方の新しい常識を身につけられる

著者は「昭和型の働き方」から脱却し、効率と自由を両立させる新しい価値観を提示しています。終身雇用や年功序列といった旧来型の安定はすでに崩壊しており、自分の「人材価値」を高めることこそが生き残りの鍵だと強調されます。さらに「転職を常に意識せよ」という言葉は、単なるキャリア論ではなく、不確実な時代を自立して歩むためのリスクヘッジとして解説されています。読者はこの章を通じて、自分のキャリアを「会社依存」ではなく「自己投資」によって築く発想を得られるのです。

人生を前向きに楽しむ姿勢を養える

経済や仕事の知識だけでなく、人生そのものを楽しく生きるための心構えが詰まっている点も見逃せません。著者は「モテの秘訣は上機嫌である」と語りますが、これは単なるユーモアではなく、社会生活全般に通じる哲学です。上機嫌でいることは、人間関係を円滑にし、チャンスを引き寄せる最強の習慣であると同時に、心理学的にも幸福感を高める行動として裏付けられています。つまり、読者は本書を通じて「合理性」と「楽しさ」を両立させるバランス感覚を身につけることができるのです。

世代を超えて活かせる普遍性がある

この本は、大学生や社会人になりたての若者にとってはもちろん、中堅層や子育て世代にとっても実用的なアドバイスにあふれています。働き方やお金の管理というテーマは一時的な流行に左右されず、どの時代にも通じる普遍的な課題です。著者は、自身の転職経験や投資哲学を惜しみなく公開しながらも、若い世代にとって理解しやすい言葉を選び、親世代には子どもに伝えるべき教育の材料を提供しています。結果として、年齢や立場に関係なく「自分の人生にそのまま応用できる」点が大きな価値となっています。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、多くの人は「知識を得た満足感」に浸るものです。しかし、著者の意図はそこで終わることではなく、日々の行動を変えることにあります。読んだ内容を実際に取り入れてこそ、この一冊は「人生のマニュアル」としての真価を発揮します。

ここでは読後に踏み出すべき具体的な方向性を紹介します。

step

1自分のキャリアを棚卸しする

まず取り組むべきは、自分自身のキャリアの現状を冷静に見直すことです。著者が繰り返し強調する「人材価値」という視点を基準に、現在の仕事がどれほど市場で通用するスキルや経験を培っているかを点検します。例えば、単に年数を重ねるのではなく、どのスキルを他社や異業種で発揮できるかを考えることが大切です。この作業を通じて、今後の転職や副業の可能性が明確になり、キャリア形成の地図が描けるようになります。

step

2家計と投資の仕組みを整える

次に意識したいのは、家計の健全化と投資環境の整備です。無理のない生活費を確保したうえで余剰資金を投資に回し、著者が推奨する「全世界株式のインデックスファンド」などシンプルな仕組みを導入してみましょう。重要なのは、複雑な金融商品に手を出すのではなく、少額でも「投資を習慣化する」ことです。これによって、資産形成は時間を味方にしながら自然と進んでいき、短期的な相場の変動に振り回されなくなります。

step

3人間関係と生活習慣を刷新する

本書が伝える大切な教えの一つに、「誰と付き合うか」「どう生きるか」というテーマがあります。学んだことを実践するには、まず日常の人間関係や生活習慣を意識的に整えることが効果的です。信頼できる仲間や尊敬できる先輩と交流を持つことで、自分自身の成長が加速します。また、著者が勧める「上機嫌で暮らす」という姿勢を実際の習慣に落とし込むと、精神的にも安定し、行動力も高まります。

総括

『経済評論家の父から息子への手紙』は、単なる投資や働き方の指南書にとどまらず、人生全体をどう生き抜くかという普遍的なテーマを扱っています。著者の言葉には、経済の仕組みを冷静に読み解く分析力と、家族や若者に寄り添う温かな眼差しが同居しており、読者は現実的な知恵と生きる勇気の両方を得ることができます。この二面性こそが本書を特別な一冊にしている要素です。

また、山崎元が説く「お金は手段であって目的ではない」という姿勢は、現代社会に生きる私たちにとって強い指針となります。効率的な資産運用や賢い働き方を知ることは大切ですが、それらは幸せな人生を送るための道具に過ぎないという指摘は、読者に本質を見失わないよう警鐘を鳴らしています。これは消費社会のなかで容易に迷子になりがちな現代人にとって、心に響く大切なメッセージです。

さらに、著者が最後に残したメッセージには、厳しい現実を直視する冷徹さと、未来に向けて前向きに生きるための明るさが同時に宿っています。働き方の変化、副業の可能性、投資の基本、そして人との関わり方まで幅広く網羅しつつも、根底に流れるのは「機嫌よく暮らす」というシンプルかつ力強い人生観です。この実践的かつユーモラスな視点は、読む人の心を軽くし、行動を後押しします。

本書は、若者にとっては未来を切り開く羅針盤となり、中堅世代にとってはこれまでの歩みを点検し次の一歩を踏み出すための確認書となります。

そして親世代にとっては、次の世代に伝えるべき価値観を整理するきっかけを与える存在です。

人生のどの段階にいる人にとっても、経済や働き方を自分の人生にどう活かすかを考える上で、本書は欠かせない道しるべとなるでしょう。

インデックス投資について学べるおすすめ書籍

インデックス投資について学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- インデックス投資について学べるおすすめの本!人気ランキング

- 【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術

- JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則

- 経済評論家の父から息子への手紙

- ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第13版> 株式投資の不滅の真理

- 敗者のゲーム[原著第8版]

- インデックス投資は勝者のゲーム──株式市場から確実な利益を得る常識的方法

- サイコロジー・オブ・マネー 一生お金に困らない「富」のマインドセット

- ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質

- 投資と金融がわかりたい人のための ファイナンス理論入門

- 図解でわかる ランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて