確定申告は「やらなければいけない」と分かっていても、いざ書類を前にすると複雑さに圧倒され、どこから手をつければ良いのか迷ってしまう人が少なくありません。

とくに、毎年のように制度が変わる税金の世界は、経験者であっても不安がつきまとうものです。

今年は「年収106万円の壁」や基礎控除・給与所得控除の引き上げ、源泉徴収票の様式変更など、大きな改正も重なり、より一層“正しい理解”が求められています。

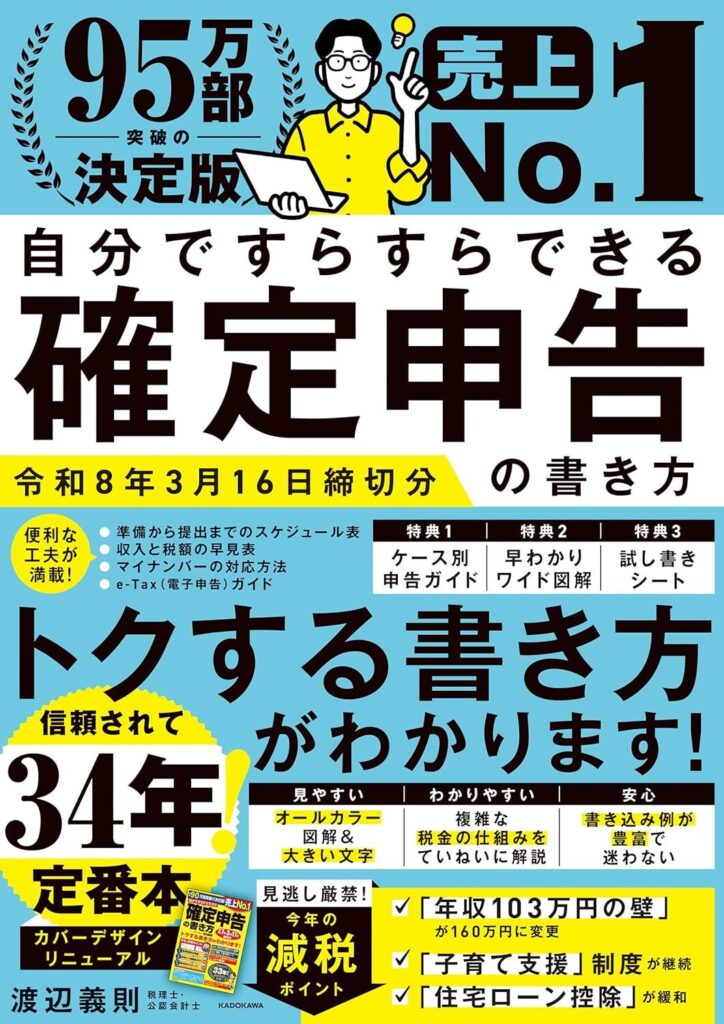

そんな悩みを一冊でまるごと解決してくれるのが、累計95万部を突破した定番書『自分ですらすらできる確定申告の書き方(令和8年3月16日締切分)』です。

A4サイズの大判フルカラーで、実際の申告書や領収書、契約書の実物写真を使い、記入例を「そのまま写せる」ほど丁寧に解説。

さらに、医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・インボイス制度など、初めての人がつまずきやすいテーマを初心者目線でわかりやすく整理しています。

また、下書き用シートや速算表などの巻末特典により、「読むだけ」で終わらず「書きながら理解できる」構成も大きな魅力です。

確定申告が初めての方はもちろん、副業・投資・不動産・年金など、さまざまな収入形態に対応しているため、自分のケースにぴったり合う内容が必ず見つかります。

今年こそ、迷わず・悩まず・安心して申告を終えたい方に、自信を持っておすすめできる一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

確定申告の書き方が分からない人におすすめの本 10選!人気ランキング【2026年:令和8年】

確定申告の季節になると、「どこから手をつければいいの?」「毎年なんとなく済ませているけれど、本当にこれで合っているのかな?」と不安になる方は多いものです。 特に初めての人にとっては、専門用語や計算が多 ...

続きを見る

書籍『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和8年3月16日締切分』の書評

このパートでは、この一冊の「顔」ともいえる基本情報を整理しながら、読者が手に取るべきかどうかを判断しやすいように立体的に紹介していきます。書き手がどんな人物なのか、この本にはどんな中身が詰まっているのか、どんな狙いでつくられ、なぜここまで支持されてきたのか――そうした点を順番に押さえていきましょう。

まず、ここで扱うトピックを一覧しておきます。

- 著者:渡辺義則のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれの切り口から眺めることで、「税金の解説書」という一言では括りきれない、このシリーズならではの強みが見えてきます。では、順番に掘り下げていきます。

著者:渡辺義則のプロフィール

渡辺義則氏は、公認会計士・税理士として長年第一線で活躍してきた、日本でも屈指の“税務実務のプロフェッショナル”です。単に税法の知識を持つだけでなく、企業会計、個人の税務相談、会計監査、経営改善、相続対策といった幅広い領域をカバーしてきた経歴をもち、その多面的な視点が本書の随所に反映されています。公認会計士としてキャリアをスタートし、企業の財務書類の監査や適正な会計処理のチェックなど、いわゆる「数字の裏側を見る」専門的な仕事に携わってきました。会計監査の現場では、企業の経理体制や内部統制の弱点、税務処理の落とし穴など、実務者しか気づかないリスクを見抜く力が求められます。渡辺氏が“実践で役に立つ税金の知識”を平易に表現できる理由は、この経験が土台にあるためです。

その後は税理士業務の比重が増え、個人事業主やフリーランスの税務相談、企業の申告業務、相続・贈与に関わる案件まで手がけ、一般の人がつまずくポイントや「誤解しやすい税制度」を、実務の現場で数多く見てきました。また講演活動や執筆活動にも積極的で、新聞・雑誌・ビジネスサイトなどでの連載では、複雑な税制度を生活者目線で解説するスタイルが高く評価されています。「専門的な内容を、専門用語を避けながら、正確さを損なわずに伝える」という能力は、税務の世界において極めて貴重です。

本書『自分ですらすらできる確定申告の書き方』シリーズは、その豊富な経験を背景に、34年以上にわたり毎年アップデートされてきました。制度変更の反映はもちろん、読者が誤りやすい部分の修正、最新の生活実態に合わせた事例追加など、単なる増補改訂ではなく「現場に寄り添ったバージョンアップ」が続けられています。結果として、確定申告の実務書としては異例の累計95万部という数字を達成し、税務のプロにも支持される「家庭向けの実務書のスタンダード」として地位を確立しています。

公認会計士は“企業会計の最高資格”、税理士は“税務の専門家”という位置付けです。

両資格を持つ実務家は、会計・税務・経営の全領域を跨いで助言できるため、個人の確定申告でも精度の高い解説が可能になります。

本書の要約

本書は、「確定申告に必要なすべての流れ」を、準備から提出まで段階的に解説した「総合ガイド」です。対象となるのは、給与所得者、副業ワーカー、年金受給者、個人事業主、不動産所得者、投資家など、納税者のほぼ全層であり、各パターンの具体的な申告方法がひと通り網羅されています。特徴的なのは、実際の申告書のレイアウトと完全に同じA4フルカラーの紙面で、書くべき欄が一目でわかるようになっている点です。読み物ではなく“実際に手を動かすための作業書”として設計されており、特に初心者の負担が大幅に軽減されます。

内容は7つの章に分かれており、最初は「そもそも自分は申告すべきか」「どの書類が必要か」といった基礎から始まります。中盤では各種所得(給与・事業・不動産・年金・配当・譲渡など)の計算方法を実例で解説し、後半では所得控除・税額控除の適用条件、住宅ローン控除や医療費控除の手続きなど、申告の最重要部分を丁寧に扱います。特に医療費控除と住宅ローン控除は、多くの人がミスをしやすい分野であるため、ケース別の解説が充実しています。

さらに、2025年申告に大きく影響する「年収106万円の壁」や「基礎控除・給与所得控除10万円引上げ」、そして子育て支援の観点から見直された「住宅ローン控除」など、今年特有の改正点もしっかり押さえられています。これらの情報は、前年の知識のまま申告すると誤りにつながるため、最新版の解説が不可欠です。

また、巻末には「下書きシート」や「税額表」「住宅ローン控除の計算表」などの実用ツールも付属しており、本書1冊で申告作業を最後まで完結できるつくりになっています。

確定申告は“所得=収入ー必要経費”、“課税所得=所得ー所得控除”、“税額=課税所得×税率ー税額控除”という三層構造で成り立っています。

本書はこの流れに沿って章が構成されているため、初心者でも税金の計算ロジックを自然と理解しやすくなっています。

本書の目的

本書の目的は、確定申告という作業を「難しい知識の暗記ではなく、正しく手順を踏めば誰でもできるもの」へと変えることにあります。多くの人は税金という言葉に苦手意識を持っていますが、その理由は「専門用語が多く、書類が複雑で、どこから手をつければいいのか分からない」という構造的な問題にあります。本書は、この“最初のハードル”を徹底的に下げる設計にされています。

まず、大判A4サイズの特性を活かし、実際の申告書とまったく同じレイアウトをフルカラーで紙面に掲載しています。このおかげで、文字や数字の写す場所が視覚的に理解しやすく、初めて申告する人でも「ここに書けばいい」という安心感を持ちながら進められます。源泉徴収票や領収書、保険料控除証明書、証券会社の年間取引報告書など、実際の書類をそのまま掲載している点も大きな特徴です。抽象的な説明ではなく、現物を見ながら“写し取る”という感覚で作業できるため、間違いが圧倒的に減ります。

また、税制改正に振り回されないことも目的のひとつです。特に今年は基礎控除や給与所得控除の引き上げ、106万円の壁の変更、住宅ローン控除の制度調整など、生活者に密接に関わる改正が多い年です。本書は「今年だけ変わる点」と「恒久的に変わらない点」を明確に区別しながら説明しているため、ニュースだけでは理解しにくい“自分に関係する部分”がすぐにわかるようになっています。

さらに、節税につながる制度を見落とさないための工夫も随所に盛り込まれています。医療費控除のスイッチOTC、ふるさと納税、雑損控除、損益通算、繰越控除など、多くの人が「知らなかった」だけで損してしまう制度について、初心者が理解できるよう具体的な金額例・図解・比較表などを用いて解説しています。単に“申告できる”状態ではなく、“有利に申告できる”状態へと導くのが、本書の最終的な目的と言えるでしょう。

確定申告は「制度を知る人ほど得をする」構造になっています。

本書の目的は、専門家ではない一般の人でも、その恩恵を受けられるようにすることです。

人気の理由と魅力

本書が34年にわたり改訂を重ね、累計95万部という圧倒的な支持を得ている理由は、単に情報量が多いだけではありません。「読みやすさ」「実務への強さ」「毎年の信頼性」「手を動かして理解できる設計」の4つが高いレベルで揃っているからです。

まず特徴的なのが読みやすさです。税金の本は専門用語が多く、文章が硬くなりがちですが、本書はやさしい言葉遣いとフルカラーの図解、大きな文字、余白をしっかり取ったレイアウトによって、視覚的な負担を大きく下げています。文章も「なぜその手続きが必要なのか」という理由から説明されているため、暗記ではなく理解を促す構造になっています。

次に評価されているのが実務性です。給与や年金のような一般的な収入だけでなく、副業、暗号資産、株式・投資信託、不動産売却、個人事業、青色申告、不動産賃貸、退職金、住宅の売却・買い替えなど、現代の多様な収入構造に対応している点が、多くの読者の「自分のケースが載っている」という満足につながっています。事例形式のページが多いため、ネット検索では断片的にしか得られない「自分と同じ状況」での書き方を、そのまま見ながら進められるのも大きな強みです。

そして、毎年の税制改正に対する強さも人気の理由です。税金の制度は毎年細かく変更されるため、古い知識のまま申告すると損になることが多々あります。本書は毎年必ず改訂され、申告書の書式変更や控除額、最新の制度に合わせて内容が刷新されています。そのため、多くのリピーターが「この本だけ買い替えれば大丈夫」と信頼しており、シリーズとしての安定した人気を維持しているのです。

さらに、巻末特典の“下書き用シート”や“税額表”、“住宅ローン控除の計算シート”などは、読者が実際に手を動かしながら学べるように設計されており、ただ読んで終わりではなく“手を動かす実務書”としての完成度も非常に高くなっています。初心者はもちろん、毎年申告している人にとっても「今年の変更点を確認できる便利な道具」として機能するため、幅広い層に支持されています。

人気の理由は、知識ではなく“行動につながる情報”を提供している点にあります。

その結果、初心者でも最後まで申告書を仕上げられる確実性が、多くの読者の信頼につながっているのです。

本の内容(目次)

本書は、確定申告を初めて行う人でも迷わず進められるよう、段階的に学べる構成になっています。特に、所得の種類ごとに章が分かれているため「自分はどこを読めばいいのか」が一目でわかる点が特徴です。

ここでは、本書の全体像をつかむために、以下の章立てを紹介します。

- 第1章【入門編】すぐわかる!確定申告のやり方

- 第2章【準備編】自分が申告する項目を確認しよう

- 第3章【所得編1】給与、年金、配当、副収入、退職金がある人の申告

- 第4章【所得編2】株式・投資信託や不動産を売った人の申告

- 第5章【所得編3】個人事業や不動産賃貸をしている人の申告

- 第6章【所得控除編】「所得控除」を受けて節税しよう

- 第7章【税金計算編】「税額控除」を引いて申告書を完成しよう

- 巻末特典(下書きシート・各種計算表)

これらの章は、それぞれ異なる読者の状況に合わせて実務に役立つ内容がまとめられており、税金に不慣れな方でもスムーズに読み進められる構造です。

では、1章ずつ内容を詳しく解説していきます。

第1章【入門編】すぐわかる!確定申告のやり方

第1章では、確定申告の全体像を初めての方でも理解できるように体系的にまとめています。最初に「そもそも自分は確定申告が必要なのか?」という根本的な疑問に答え、給与所得者・パート・年金受給者・副収入がある人など、ケース別に判断できるようになっています。また、申告が必要かどうか迷う代表例として、医療費控除やふるさと納税を利用した場合、退職して再就職した場合などの身近な状況を取り上げ、初心者でも安心して判断できる構成になっています。

次に、申告に必要な書類をそろえるステップが丁寧に説明されます。源泉徴収票や生命保険料控除証明書、医療費の領収書、寄附金の受領証など、「どれを、なぜ必要とするのか」が具体的に例示されており、書類集めの段階でつまずかないよう配慮されています。また、自分が使用する申告書の形式(AかBか)や、書き方のルールも実際のサンプルを用いて解説されているため、税務署で配布されている書式と同じ状態で学習できます。

そして、本章の後半では提出方法が3種類(窓口・郵送・e-Tax)あり、それぞれの特徴やメリットがはっきりと整理されています。特に、e-Taxの利用が年々増えていることから、マイナンバーカードでのログイン方法や、提出時に必要な添付書類の扱いについての説明は、これから確定申告を始める人にとって非常に役立ちます。マイナンバー確認書類の提出方法も例示されており、初めての提出でも迷わない実践的な内容です。

確定申告は「必要かどうかの判断 → 書類準備 → 記入 → 提出」という流れを理解すると、一気に作業が進めやすくなります。

初心者は最初に“全体の流れ”を把握することが最重要です。

第2章【準備編】自分が申告する項目を確認しよう

第2章では、自分が申告すべき内容を正確に整理するための下準備を行います。まず最初に、1年間でどのような所得を得たのかを確認するステップが示されています。所得は10種類に分類されますが、この章では給与所得や雑所得、事業所得など、特に多くの人が該当する項目を中心に「どれが自分に当てはまるのか」を判断できるよう解説しています。副業や年金、投資収益が混在している場合の区分の考え方も丁寧に整理されています。

次のパートでは、税金を計算する上で大きな役割を持つ「所得控除」について説明されています。所得控除は、医療費控除や寄附金控除、社会保険料控除など、生活に密接に関係する制度ばかりですが、仕組みが複雑で「自分が受けられるのかわからない」と感じる人も多い分野です。本章では、受けられる人の典型例、必要書類、控除対象となる支出の種類などが、実務目線で整理されています。

最後に、税金計算に必要な項目を申告書のどこに記入するかを確認するステップが紹介されています。「どの数字が、どの欄に入るのか」というのは初心者が最も戸惑うポイントですが、本書では実際の記入例を使い、シンプルに理解できるよう構成されています。後半で扱う各所得の申告方法につながる基礎でもあり、申告作業の土台になる重要な内容です。

“所得の種類”と“控除できる項目”を先に整理しておくことで、後の申告書記入が驚くほどスムーズになります。

税務の正確性は準備段階でほぼ決まると言われるほど重要な工程です。

第3章【所得編1】給与・年金・配当・副収入・退職金がある人の申告

この章は、もっとも多くの人が該当する収入の申告方法を幅広く扱っているため、確定申告の中心となる内容です。給与所得者の場合は、源泉徴収票の数字をどこに転記するのかを、実際の申告書を見ながら進められる構成になっています。また、中途退職者や二か所給与がある人など、年末調整が完了していないケースにも具体的に対応しています。初心者が不安になりやすい「書類のどの数字を使うか」という疑問を解消するため、記入例が豊富に盛り込まれています。

公的年金や個人年金を受け取っている人向けには、年金特有の計算方法や必要書類の読み取り方が丁寧に説明されています。さらに、副業による雑所得や、暗号資産の収入など、一般的な確定申告書では扱われにくいテーマも本章ではしっかりと取り上げられています。近年増えている“副業収入”についても実例を交えて説明されており、どこまでが雑所得として扱われるかの判断に役立つ情報が詰まっています。

退職金や配当金の申告についても、退職所得控除や配当控除などの制度に触れながら、数字の読み取りや税額計算の進め方が丁寧に説明されています。また、会社員でも利用できる「特定支出控除」や、必要経費を認められるケースなど、小さな節税ポイントまでカバーされているのが特徴です。給与・年金・副業・投資・退職と、多様な収入に対応できるように構成された章となっています。

多様な収入がある場合、申告書の“どの欄に分類するか”が鍵になります。

この章の実例は、分類ミスを防ぐための実務的な指針として非常に有効です。

第4章【所得編2】株式・投資信託や不動産を売った人の申告

第4章では、株式や投資信託、不動産の売却に関する申告方法が詳しく説明されています。株式を売却した場合の利益・損失の計算方法や、証券会社の年間取引報告書の見方、特定口座や一般口座の違いなど、投資を行っている人が必ず知っておくべきポイントが体系的に整理されています。とくに投資初心者が混乱しやすい「譲渡所得の基本計算」がステップごとに説明されているため理解しやすい構成です。

また、株式の利益と損失を相殺する「損益通算」や、損失を翌年以降に繰り越せる「繰越控除」について、具体的な数値例を使いながら説明されています。これらは申告をしなければ受けられないメリットであり、「申告をしないと損をする」代表的な制度の一つです。損失がある年に申告をしないと繰り越せなくなる点など、重要な注意事項も整理されています。

不動産を売却した場合の譲渡所得では、取得費・譲渡費用・減価償却費などの計算項目が丁寧に説明され、さらに「3,000万円の特別控除」など大きな節税効果がある制度も取り扱われています。不動産売却は扱う金額が大きいため税額も高額になりやすく、制度の適用要件を理解しているかどうかで税負担が大きく変わります。本章ではその判断材料がわかりやすくまとめられています。

第5章【所得編3】個人事業や不動産賃貸をしている人の申告

この章では、個人で事業を営んでいる人や不動産賃貸を行っている人に向けて、事業所得と不動産所得の申告方法が丁寧に説明されています。事業を行う場合、収入と経費の範囲をどう捉えるかが重要になりますが、本書では日常の取引をどのように帳簿へ記録し、どの数字を申告書に転記するのかが、実際の申告書の画像を使って具体的に示されています。また、必要書類として準備する領収書・レシート・通帳の記録など、普段の管理をどうすれば申告がスムーズになるかも解説されています。

青色申告をしている場合の専用項目についても詳しく取り上げられ、青色申告特別控除の金額や、貸借対照表の作成が必要なケースなど、制度の仕組みが整理されています。青色申告には多くのメリットがありますが、手続きや記帳の要件を満たす必要があるため、この章では実例をもとに「どのように書類を揃え、どのように記帳するとよいか」を具体的に学ぶことができます。収入の種類が多い自営業者にとって、この説明は申告作業の見通しを大きく改善する助けになるでしょう。

不動産所得のページでは、アパートやマンションを貸し出す場合の必要経費の考え方や、減価償却費の扱いなど、初心者には難解なテーマを分かりやすく整理しています。さらに、白色申告のケースも扱われており、青色申告との違いや、帳簿付けのハードルの高さなど、選択肢ごとの実務負担が具体的に理解できます。コラムでは、青色申告の特典が簡潔に紹介されており、どちらを選ぶべきか判断するための大切な手がかりになります。

事業所得と不動産所得は“収入の記録方法”と“必要経費の整理”が申告の核心です。

青色申告か白色申告かの選択も計画的に行う必要があります。

第6章【所得控除編】「所得控除」を受けて節税しよう

第6章では、税金を少なくするための重要な仕組みである「所得控除」について、それぞれの制度がどのように働くのかを具体的に説明しています。まず、給与勤めの人が受けられる基本的な書き込みから始まり、実際の申告書のどこに記入するのかを、実物に近いサンプルを使いながらわかりやすく紹介しています。控除ごとの必要書類や記入のポイントが明示されているため、初めてでも迷わず進められます。

医療費控除のパートでは、医療費の対象になるもの・ならないものが具体的に一覧化され、入院や出産、通院があった場合の申告方法が丁寧に解説されています。また、セルフメディケーション税制(スイッチOTC)の概要についても、初心者でも理解できる形で補足されています。医療費控除は誤解の多い分野であるため、本書のように「ケース別」で具体的に記載されていることは大きな助けになります。

さらに、寄附金控除(特にふるさと納税)、雑損控除、社会保険料控除、生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者や扶養に関する控除、障害者控除、勤労学生控除、そして誰でも受けられる基礎控除まで、広範囲な制度を網羅して解説しています。近年変更された基礎控除の引き上げなどの最新情報も盛り込まれており、制度改正に対応した正しい申告ができるよう工夫されています。

所得控除は「対象となる支出」と「必要書類」を把握できれば、複雑さが大幅に解消されます。

まずは自分の生活に関係する項目から確認することが効率的です。

第7章【税金計算編】「税額控除」を引いて申告書を完成しよう

この章では、収入と控除の整理が終わった後、最終的に税額を計算し、申告書を完成させるプロセスがまとめられています。税額計算は複雑な印象を持たれがちですが、本書では「総合課税」と「分離課税」の違いを踏まえながら、それぞれの計算方法を視覚的に理解できるように構成されています。総合課税の所得税率を使った計算では、段階式の税率表の読み方が説明され、初心者でも扱いやすい内容になっています。

また、マイホームの購入者が利用できる住宅ローン控除、リフォームや耐震改修をした場合の特別控除など、住まいに関する控除がとても丁寧に整理されています。住宅ローン控除は計算が複雑になりやすい分野ですが、新築マンションを購入した人の事例が掲載されており、実際の記入手順に沿って理解できるよう工夫されています。連帯債務の場合の記入方法など、実務で迷いやすいポイントにも触れられているため、制度を誤って適用してしまうリスクを軽減できます。

さらに、配当控除、寄附金特別控除、復興特別所得税、源泉徴収税額の控除など、総仕上げとなる計算項目が一覧性のある形で整理されています。最後に、納める税額または還付される金額を算出するプロセスが、図解や実例とともに示されており、計算の流れを実際に追いながら理解できるようになっています。これにより、申告書の最終的な完成までの道筋がはっきりと見えるようになります。

巻末特典(下書きシート・各種計算表)

巻末特典では、申告書作成に役立つ実用的なツールが豊富に収録されています。まず、申告書第一表・第二表、分離課税用、医療費控除の明細書、住宅ローン控除の計算明細書などの「下書き・練習用シート」が用意されています。これにより、間違いを恐れずに記入の練習ができ、本番の申告書を提出する際の不安が軽減されます。

また、税金計算に使用する「所得税の税額表」「公的年金等の雑所得の速算表」「住宅ローン控除額の計算シート」など、重要な計算資料も付属しています。これらは税務署の窓口でも確認できるものですが、本書にまとめられていることで、読者が申告書を作成する際に必要な情報を一冊で完結させることができます。特に年金受給者や住宅ローン利用者にとっては、非常に便利な資料となります。

さらに、本書の特徴である「大きな文字」「読みやすいレイアウト」といった視認性への配慮が、特典部分にも反映されています。図解やシートの構成が直感的で見やすいため、初心者はもちろん、視力に不安のある高齢者にも使いやすい作りになっています。特典を活用することで、確定申告がよりスムーズに進み、申告書の完成度も高まる構成です。

下書きシートや計算表は、申告作業の“実務的な精度”を高めるための重要ツールです。

特に初めて申告する人にとって、練習できる環境は大きな安心につながります。

対象読者

本書は、確定申告に関するさまざまな悩みを抱える人に向けて作られた、非常に実用性の高いガイドブックです。税金の仕組みが苦手な人や、自分にどんな手続きが必要なのか判断できない人でも、正しいステップで申告書を完成させられるよう構成されています。ここでは、想定されている読者像を具体的に示しながら、それぞれの立場でどのように本書が役立つのかを分かりやすく解説します。

本書が特に効果を発揮する読者像は以下のとおりです。

- 確定申告が初めてで、何から始めれば良いかわからない人

- 会社員で医療費控除・ふるさと納税を申告したい人

- パート・アルバイトで「年収106万円の壁」が気になる人

- 副業・個人事業・フリーランスとして申告する人

- 不動産売却・投資の損益通算など複雑な計算が不安な人

これらの人々に共通しているのは、「自分に必要な手続きがどれなのか判断できない」「制度の変更に追いつけない」「書類づくりに不安がある」という点です。

本書は、最新の税制改正や書類フォーマットの変更に対応しながら、実際の資料を使って疑問をひとつずつ解消してくれる構成になっているため、どの読者層でも安心して読み進められます。

確定申告が初めてで、何から始めれば良いかわからない人

初めての確定申告では、「必要な書類が何なのか」「どの申告書を使えばよいのか」といった基本の部分でつまずきやすいものです。本書は申告書・源泉徴収票・医療費の領収書など、実際に使う書類の“本物の例”を大きく掲載しているため、初めての人でも視覚的に理解しやすいのが最大の強みです。A4の大判フルカラーというレイアウトは、書類の細かい記入欄も読みやすく、迷いやすい数字の転記も手順どおりに追うだけで進められます。初心者が最初に知っておくべき「確定申告の流れ」「書き方のルール」もストーリー形式で説明されているため、全体像をつかむのにも役立ちます。

さらに、提出方法(紙・e-Tax・郵送)の特徴が比較されていることで、自分に合った申告スタイルを選びやすくなっています。巻末特典の「早わかりワイド図解」や「下書き用シート」は、初めての人がつまずきやすい“工程そのもの”を理解するために特に有効です。実務に近い形で手を動かしながら学べるので、初学者ほどこのシートの価値が大きく、手順を習得しながら安心して申告作業を完了できます。

確定申告初心者が迷いやすいのは“工程”と“書類の種類”です。

本書の実物例と図解は、この2つを最短で理解するための大きな助けとなります。

会社員で医療費控除・ふるさと納税を申告したい人

会社員の確定申告で最も多いケースが「医療費控除」と「ふるさと納税」です。本書では、これらの制度の仕組みだけでなく、申告書のどこに数字を記入すればよいのかを実例付きで説明しているため、数字が苦手な会社員でも迷わず記入できます。特に医療費控除では、対象になる費用・ならない費用をケース別に整理し、スイッチOTC医薬品など最新制度も反映されているため、判断に自信がない人でも誤りなく進められます。

ふるさと納税についても、寄附金証明書の扱いやワンストップ特例制度が使えない場合の書き込み方法まで具体的に解説されています。会社員は普段から源泉徴収で税金計算を“会社に任せている立場”のため、控除を自分で扱うのはハードルが高くなりがちです。本書は控除の計算方法・反映される税額・還付の流れまでまとめて理解できる構成になっており、会社員が必要な部分だけを効率よく学べる点で非常に適しています。

医療費控除と寄附金控除は“書き込む場所”が分かれば大きく節税できる制度です。

本書の実例ページは、その判断ミスを防ぐために特に有効です。

パート・アルバイトで「年収106万円の壁」が気になる人

パート・アルバイトは社会保険の加入基準である「年収106万円の壁」の影響を受けやすく、制度の理解が非常に重要になります。本書では今年の制度改正点や収入による影響がわかりやすく説明され、図解で“壁の仕組み”を視覚的に理解できるため、働き方を調整する際に大いに役立ちます。さらに、基礎控除・給与所得控除の引き上げといった最新の減税情報も丁寧にまとめられているため、「今年はどこまで働いていいのか」を判断しやすくなっています。

また、パート・アルバイトにとって難しい源泉徴収票の読み方も本書で詳細に解説されており、控除や手取り額との関係も把握しやすくなっています。“自分の収入が税金や保険料にどう影響するのか”を理解できるため、無駄に働き方を制限する必要もありません。今年の変更点に対応した内容になっているため、最新情報を取り逃したくない読者にこそふさわしい章と言えます。

“106万円の壁”は税金ではなく社会保険の基準です。

本書は税と保険の違いを整理し、収入調整の判断を誤らないための基盤を作ってくれます。

副業・個人事業・フリーランスとして申告する人

副業をしている人やフリーランスは、収入の区分(雑所得・事業所得)や必要経費の扱いなど、会社員にはない複雑さを抱えることが多くあります。本書では、それぞれの所得区分の見分け方や、どの書類を集めるべきかが具体例とともに説明されているため、自分の働き方に合わせて理解を深めることができます。また、特に副業初心者が判断を誤りがちな“経費の線引き”についても、実際の領収書例を使いながら解説されており、申告ミスを防ぐための知識が得られます。

さらに、青色申告を選ぶ場合の特典や手続きについても、65万円控除などのメリットを具体的に示しながら紹介されています。青色申告の項目は専門的ですが、本書では必要な書類や段取りが体系的に整理されているため、初めての人でも「自分にもできる」という感覚を持ちながら読み進められます。フリーランスや個人事業主は特に申告ミスの影響が大きいため、本書の実務的な記入例が非常に心強い助けとなります。

副業や事業の申告では“区分の誤り”が最も多いミスです。

本書の区分判断の説明は、初心者ほど価値の大きい情報です。

不動産売却・投資の損益通算など複雑な計算が不安な人

不動産売却や株式投資は、譲渡所得や損益通算など計算要素が複雑になるため、多くの人が確定申告でつまずきやすい分野です。本書では、株式売却の基本計算や損失がある場合の手続き、不動産の取得費・譲渡費用の扱いなど、読み間違いやすいポイントを丁寧に解説し、実際の書類例で理解を助けています。損益通算や繰越控除もステップごとに整理されているため、計算が苦手な人でも落ち着いて手順を追うことができます。

不動産売却を扱う章では、必要書類が多い特性に合わせて、契約書・計算明細などを実物写真で示しているため、書類の見分けがしやすく、記入箇所の把握も容易です。また、新NISAなど投資に関する新制度も紹介されているため、「今年から投資を始めた」「売却益と損失が混在している」といった読者にもフィットします。制度の複雑さに不安がある人ほど、本書の“実例主義”の構成が強い助けになります。

不動産や投資の申告は、計算ではなく“書類の扱い”で差が出る分野です。

本書の実物例は複雑な手続きを正確に進めるための強力な指針になります。

本の感想・レビュー

迷子ゼロの構成力

読みはじめてすぐに気づいたのは、この本の導線のつくりが非常に丁寧だということでした。確定申告に関しては、まず自分が申告をする必要があるのか、その判断すら曖昧になりがちですが、第1章で最初に確認すべきことが整理されていて、読み手が迷う余地を徹底的に排除しています。「申告が必要か」「必要な書類は何か」という入口部分がはっきり示されるだけで、こんなに安心感が違うのかと実感しました。

さらに進むと、「申告書のルール」や「提出方法」「納税・還付の流れ」までが最短距離で理解できるよう構成されていて、情報が自然につながっていきます。複数の手続きが頭の中でばらけやすいのに、この本では最初から最後まで筋道が一本通っているため、読みながら常に自分の位置がわかる状態でした。章が進むほど「この先に何が待っているのか」が想像しやすく、焦りが消えていきました。

図解がすごい

この本を開いた瞬間、まず視界に飛び込んでくる申告書類の実物大の図版にハッとしました。A4サイズでオールカラーというだけで読みやすいのに、実際の申告書と同じ見た目で並んでいるので、自分がどの欄に何を書くかが直観的に理解できます。その視認性の高さのおかげで、文章を読み込むまでもなく、構造が頭に入るという感覚すらありました。

さらに驚いたのは、申告で使う資料が「実物」で掲載されている点です。源泉徴収票や控除証明書だけでなく、領収書や契約書のような細かな資料まで写真で確認できるため、文字だけではイメージがつかみにくい部分でも迷いがありません。手元に自分の資料を置きながら照らし合わせると、対応箇所を見失わずに作業できるのが本当に助かりました。

ページ全体が“視覚で理解できる作り”になっているため、難しい概念に向き合うときの負荷が軽減されます。文章だけで理解しようとして挫折した経験がある人ほど、この圧倒的なビジュアル情報の充実ぶりに救われるはずです。視認性と親切さをここまで突き詰めた実務書はなかなかないと感じました。

税制改正の変化を1ページで把握できる

今年の税制改正は内容が多く、全体像を把握しにくい印象がありました。しかし、この本は最初の段階で「今年のおもな変更ポイント」を明確に示してくれているため、どこが変わったのかを短時間で把握できます。基礎控除・給与所得控除の各10万円引き上げ、「年収106万円の壁」の変更、住宅ローン控除の制度調整など、重要な項目が整理されているので、最初から混乱せずに読み進められました。

改正点がただ列挙されているだけではなく、それぞれがどう申告書に影響するのかが本文の各章で丁寧に説明されているため、読みながら自然と理解が深まる構造になっています。とくに“変更によってどこを意識すべきか”が見えやすいため、申告書を書く段階で迷いづらくなります。制度の影響を自分の状況に照らし合わせやすいのも魅力です。

副業・株・暗号資産の説明が最新で助かる

副業や投資関連の所得区分は、自分で調べようとすると複雑さに圧倒されがちですが、この本では最新の制度に沿ってそれぞれ丁寧に説明されています。「給与所得」「雑所得(業務)」「雑所得(その他)」「配当所得」「一時所得」「退職所得」など分かれやすい項目も、章ごとに明確に整理されているため、自分のケースに応じたページをすぐに確認できました。

とくに印象的だったのは、株式や投資信託の解説が“儲けがある場合”“損がある場合”“損益通算をする場合”“前年の損失を今年に反映させる場合”など、申告の場面にあわせて細かく分けられていることです。内容説明にも書かれている通り、これらが事例形式で理解できるため、自分の状況をどこに当てはめればいいか迷わず読み進められました。

暗号資産に関しても、雑所得として扱われる収入について必要な項目が整理されていて、制度変更の波がある中で安心して判断できるようになっています。投資や副業収入が当たり前になりつつある今、こうした最新の申告事情にしっかり対応してくれている本の存在はとてもありがたく感じました。

医療費・住宅ローン控除の解説が圧倒的に詳しい

医療費控除のページ量にまず驚きました。内容説明にも書かれているとおり、この本では一般的な説明にとどまらず、「どの支出が対象になるのか」「どの場面では対象外なのか」を丁寧に整理してくれているため、迷いやすい部分がクリアになります。入院・出産・通院といったケース別の書き込みまで示されているので、判断しづらい場面でも確信を持って進められました。

住宅ローン控除の項目も非常に充実しており、制度の変更点が盛り込まれています。住宅の取得やリフォームに関する特例など、どの区分がどんな条件で適用されるのかが詳細に説明されているため、ページを読み進めるほど制度の全体像がつかめていきました。とくに、新築マンションの事例が詳しく書かれているため、構造が見えやすくなっています。

こうした控除は、毎年内容が変わり判断が難しいのですが、この本は該当するページだけ読んでも理解が完結するように構成されています。特に難しい領域について詳細にページを割いて解説しているため、「複雑だから後回しにしたくなる気持ち」を払拭してくれました。読み終えたときには、負担の大きい控除が“処理できるもの”として自分の中に落ち着いていました。

自分のケースが必ずどこかに載っている

この本を読みながら感じたのは、「自分に関係のある場面がどこかに必ず用意されている」という心強さでした。目次を眺めるだけでも、給与収入、年金、個人年金、暗号資産、副業、株式、不動産、退職金、事業所得、不動産賃貸など、あらゆるケースが網羅されています。読み進めていくと、自分の環境に当てはまる項目が自然に浮かび上がり、迷いなく必要なページへたどり着けました。

さらに、この本では単なる説明だけでなく、「事例」として整理されている項目が多くあります。株の損益通算、前年の損失を翌年に引き継ぐ計算、不動産売却の特別控除、青色申告、白色申告など、状況ごとに分かれたページが用意されていることで、自分自身の状態に近いケースを読みながら理解できました。特に複雑な計算を扱う場面ほど、この構成が助けになります。

A4の大判で読みやすくストレスがない

本書を手にとった瞬間にわかる大きなメリットが、A4サイズの大きな紙面による読みやすさです。「申告書と同じサイズ」というだけで視認性が大きく向上し、どこに何を書くのかが迷わず理解できます。細かい数字や欄の位置がそのまま反映されているため、書類を縮小して掲載した実務書とは比べものにならない読み心地がありました。

ページ全体がオールカラーで構成されていることも、ストレスを感じない理由のひとつです。申告書類は白黒で見ると情報量が多く見え、どこを見ればいいのか判断しづらくなることがありますが、この本では色合いが視点の誘導に役立っていて、自然に重要箇所へ視線が移動する感覚があります。視覚的な負担が減るだけで、理解のスピードが格段に違いました。

さらに、文字が大きめでレイアウトもゆとりがあるため、長時間読んでいても疲れにくいのが印象的でした。特に細かな計算や控除の説明を読み込むページでは、この“読みやすさ”が大きな味方になります。確定申告はどうしても集中力を使う作業ですが、本書の紙面設計のおかげで精神的な負荷が軽減され、ゆっくりと安心して読み進めることができました。

確定申告の面倒くささが軽減される

確定申告に対して抱いていた「面倒で時間がかかる」というイメージが、この本を読んで大きく変わりました。最初に全体の流れが示され、どこから着手すればよいかが明確になるため、不安やとまどいが減ります。必要な書類の集め方、使う申告書の種類の選び方などが整理されることで、作業を始める前段階のストレスがほとんどなくなりました。

さらに、個々の所得や控除の記入方法が具体的に示されているため、途中で立ち止まる時間が減ります。医療費控除や寄附金控除、社会保険料控除など、よく迷う項目ほど丁寧に説明されており、ページを読み進めながら順番どおりに書き込むだけで形になっていきます。複雑な計算も「どこを見て計算するか」がはっきり示されていることで、途中の混乱が感じにくくなりました。

作業を進めるにつれて「これなら最後までやり切れそうだ」という気持ちが自然に湧き上がってきます。申告書という大きな作業が、細かいステップにわかれて積み上げられることで、心理的な負担が格段に下がりました。最後まで無理なく進められるよう支えてくれる構成が、確定申告の“面倒くささ”そのものを軽減してくれたように感じます。

まとめ

この記事の締めくくりとして、本書を通じて得られる価値を整理し、読後にどのような行動へつなげれば良いのか明確にしておきます。全体像を俯瞰することで、あなた自身の申告準備にもスムーズに着手できるようになります。

ここでは、次の3つの観点からラストメッセージとしてまとめます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる主なメリットを、わかりやすく整理して紹介します。

見ただけで理解できる“実物ベース”の構成で迷わず進められる

本書はA4サイズの大判フルカラーで作られており、実際の申告書や源泉徴収票、さらには領収書・契約書など、手続きで使うリアルな資料をそのまま掲載しています。文字で説明されるより、実物を横に置いて確認できると、どこに何を書くべきかが一目で分かるため、初めての人でも不安なく記入作業に取り組めます。特に、書式が変更されやすい申告書は“最新の形をそのまま見られる”ことが大きな安心につながります。

最新の税制改正に沿った情報が一冊で網羅できる

令和8年申告では「年収106万円の壁」の見直しや、基礎控除・給与所得控除の増額、住宅ローン控除の改訂など、多くの人に影響する変更が行われています。本書はこれらのポイントを最新のルールに沿って整理し、どの改正が誰に関係するのか、年間の収入にどう影響するのかまで丁寧に解説しています。複雑な制度も、ケーススタディを交えながら説明されているので、自分の状況に照らし合わせて理解できます。

節税につながる制度を正しく活用できるようになる

医療費控除やふるさと納税、寄附金控除、生命保険料控除など、一般の会社員でも使える節税制度は多岐にわたります。しかし、制度を知っていても“正しく申告できるかどうか”が節税効果を左右します。本書では、対象となる支出の判断基準や、実際の書き込み方をステップ形式で解説しているため、制度を誤解したまま損をしてしまうリスクを大幅に減らせます。特にスイッチOTC医薬品の扱いや、医療費控除の細かい事例など、初心者が迷いやすい部分も詳しく説明されています。

副業・投資・年金など、多様化する収入源に幅広く対応できる

近年は副業収入や暗号資産、投資信託、不動産売却など、給与以外の所得を持つ人が増えています。これらの申告は、種類ごとに計算方法や書くべき書類が大きく異なるため、自己判断ではミスにつながりやすい分野です。本書は雑所得・配当所得・譲渡所得・不動産所得などの幅広いケースを、豊富な事例を使って分かりやすく解説しているため、自分の収入形態に合わせて必要な項目を正確に理解できます。

巻末の実践ツールで“知識から行動”へスムーズに移れる

知識だけでは申告書は完成しません。本書には「下書き用シート」や「税額の速算表」「住宅ローン控除の計算シート」など、実際の作業にそのまま使えるツールが付いているため、読みながら手を動かし、最終的な申告書を仕上げるまでの流れがスムーズに進みます。単なる解説書ではなく“申告書を完成させること”が目的として設計されている点が、他の書籍との大きな違いです。

確定申告は「どの所得がどの課税方式になるか」「どの控除がどの順番で適用されるか」が正確に理解できると、計算結果の見通しが格段に良くなります。

本書はそれらの流れを視覚的に整理する構成になっているため、“税金の仕組みそのもの”を理解する足がかりとしても非常に有効です。

読後の次のステップ

本書を読み終える頃には、確定申告の全体像と手順が立体的に理解でき、これまで抱えていた不安が大幅に減っているはずです。しかし、申告という作業は「理解して終わり」ではなく、知識を実際の書類作成へ落とし込むことで初めて完成します。

ここからは、本書を読み終えた後にスムーズに実践へ移るための流れを、分かりやすい順序で紹介します。

step

1必要書類をひとまとめに整理する

本書を読み、全体の流れを把握できたら、まずは実務に必要な書類を一か所に集めて整理することが大切です。源泉徴収票、医療費の領収書、保険料控除の証明書、ふるさと納税の寄附金受領証、投資関連の年間取引報告書など、申告の種類に応じて必要な資料が異なります。本書で紹介されている「どの場面でどの書類を使うか」の解説を手元で確認しながら進めれば、把握漏れを防ぎ、書類探しに無駄な時間を使わずに済みます。

step

2付録の下書きシートを使って仮入力してみる

書類がそろったら、巻末特典として付いている下書きシートを使い、記入例を参考にしながら仮入力をしてみます。いきなり本番の申告書に書き込むよりも、下書きの段階で記入ミスや不足箇所に気づけるため、作業の効率が大幅に上がります。数字の移し間違いや控除の抜け漏れなど、初心者が陥りやすいミスはこの段階で発見できることが多く、最終的な申告書の精度が自然と高まっていきます。

step

3所得区分と控除の適用範囲を自分のケースに当てはめる

確定申告では、自分の収入がどの所得区分に該当するか、どの控除が使えるのかを正しく判断することが欠かせません。本書の各章には、給与所得、雑所得、配当所得、譲渡所得、不動産所得などの違いが具体例付きで解説されているため、それらを参照しながら自分の状況に当てはめて再確認すると理解が深まります。また、医療費控除や寄附金控除、社会保険料控除など、使える制度を洗い出しておくと、節税効果の最大化にもつながります。

step

4e-Taxや提出方法を選択し、提出スケジュールを作る

申告書の作成が進んだら、最終的にどの提出方法を採用するのかを決めておく必要があります。e-Taxを利用する場合は事前の準備が必要となるため、マイナンバーカードの有効期限やパスワードの確認を早めに行うとスムーズに進みます。一方、書面提出を選ぶ場合は、封入のルールや送付先の住所を間違えないよう、事前にチェックしておくことが重要です。提出期限を守るためにも、作業スケジュールを簡単に立てておくと安心できます。

step

5控除・税額の最終チェックと還付額の確認を行う

最終段階では、入力した金額や控除の適用が正しいかどうかを丁寧に確認しつつ、還付金がどのくらいになるかを把握しておきます。特に住宅ローン控除や配当控除は計算方法が複雑なため、巻末の速算表や計算シートを活用すると精度が高まります。還付が発生する場合は、振込先の口座情報が正しいかを事前に確認しておくことで、手続きの遅延を防ぐことができます。

申告作業を成功させるコツは“練習→書類整理→提出方法の確定”の3ステップです。

本書はその流れに沿って使うことで最大限の効果を発揮します。

総括

本書は、確定申告という複雑でとっつきにくい手続きを、初めての人でも迷わず進められるよう体系的に整理した一冊です。制度改正が毎年行われる中で、本書は最新の変更点を丁寧に反映し、特に令和8年分の申告において重要となる「年収106万円の壁」の調整や、基礎控除・給与所得控除の引き上げといった大きなポイントをわかりやすくまとめています。さらに、実際の申告書式に合わせた解説や、A4大判のカラー図版によって、視覚的にも理解しやすい構成となっています。

読者は、申告が必要かどうかを判断する入口から、必要書類の準備、所得区分の判定、控除の適用、最終的な税額計算まで、一連の流れを順を追って理解できるように設計されています。難しさを感じる多くの場面で、実例や具体的なケースを示しているため、自分の状況に置き換えて考えやすく、「どこから手をつければいいのか」という不安を解消してくれる構成です。また、巻末特典の下書きシートや計算表など、実務に直結するツールが充実している点も本書の大きな魅力となっています。

とくに、会社員、パート、副業フリーランス、投資家、年金受給者など、立場の異なる人それぞれが抱える悩みに寄り添い、章ごとに個別の解説を加えている点は、この本ならではの特徴といえます。自分に該当する項目だけを重点的に読み進められるため、忙しい人でも効率よく理解を深められます。また、インボイス制度やふるさと納税、医療費控除のスイッチOTCなど、最新の話題もやさしく解説されており、税制度の変化に不安を感じている人にとって心強い内容となっています。

総じて、本書は「確定申告を自力で正確に仕上げるためのガイド」として非常に完成度が高く、知識ゼロの人から経験者まで幅広く役立つ構成です。

申告の基本だけでなく、節税の視点や書類管理のコツも押さえられているため、この一冊があれば、毎年の申告作業を安定して進められるようになるでしょう。

確定申告に対する苦手意識を取り払い、生活や仕事に活かせる「税の知識」を身につけるための頼もしいパートナーとなるはずです。