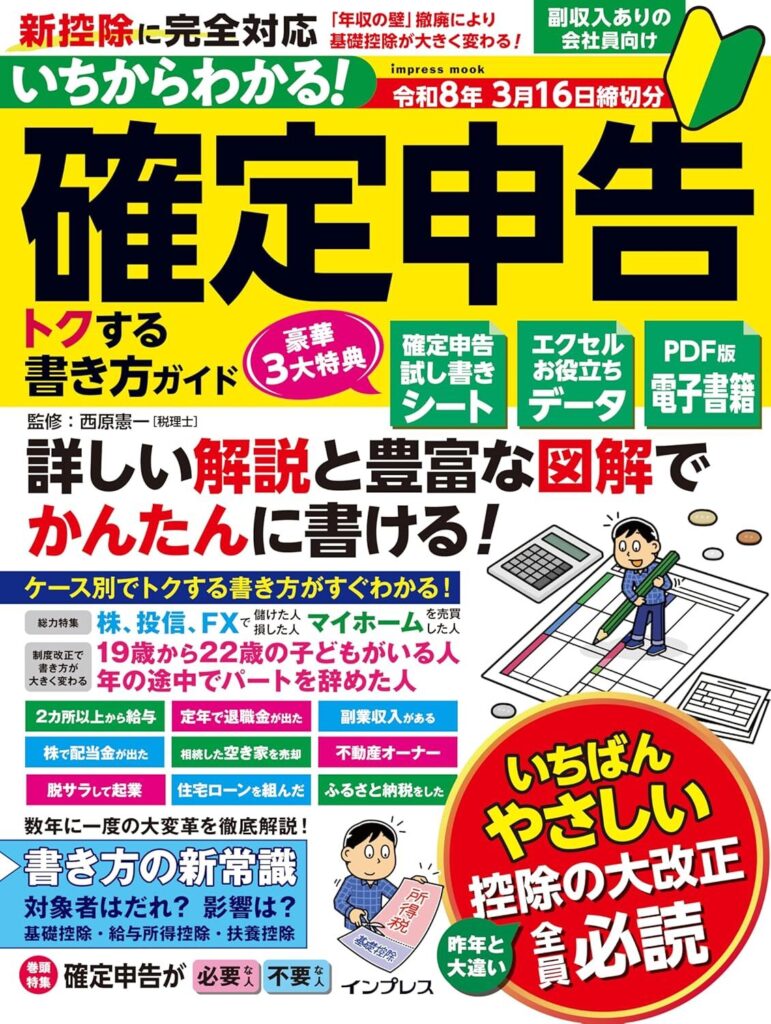

本書『いちからわかる! 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』は、2025年の税制改正により「これまでの常識が通用しなくなる」状況に対応するために作られた、最新で最も実践的な確定申告ガイドです。

年収の壁の撤廃や基礎控除・給与所得控除の見直しなど、多くの人が影響を受ける改正が行われる中、初心者でも迷わず手続きできるよう、制度のポイントを図解とケース別解説で整理しています。

はじめての人はもちろん、制度変更で不安を感じている人にとっても“今、必要な知識”だけを効率よく身につけられる一冊です。

本書の特徴は、どんな収入タイプの人でも「自分がどのページを読めばよいか」すぐにわかる構成になっている点です。

会社員、副業がある人、年金受給者、投資で利益が出た人、不動産を売却した人、フリーランスなど、多様なケースに合わせた書き方を具体的なシミュレーションつきで紹介しています。

しかも、各ケースは“解説ページ”“書き方ページ”の2セット(計4ページ)で完結するため、制度を理解しながら、すぐに申告書の記入までたどり着けるよう設計されています。

さらに、確定申告書の「試し書きシート」や、自動計算に役立つエクセルデータ、スマホ閲覧に便利なPDF版の電子書籍といった特典も充実しています。

文字が大きく読みやすい紙面と豊富な図解により、税金の計算が苦手な人でも安心して進められます。

“取りこぼしなくトクする申告”を目指す人にとって、心強い伴走者となる一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

確定申告の書き方が分からない人におすすめの本 10選!人気ランキング【2026年:令和8年】

確定申告の季節になると、「どこから手をつければいいの?」「毎年なんとなく済ませているけれど、本当にこれで合っているのかな?」と不安になる方は多いものです。 特に初めての人にとっては、専門用語や計算が多 ...

続きを見る

書籍『いちからわかる! 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』の書評

このガイドは、「今年の確定申告を確実に終えたい」「制度改正に振り回されたくない」という人のために作られています。特に2025年(令和7年分)申告は、基礎控除・給与所得控除の再編や“年収の壁”撤廃など、例年とは比にならないほど仕組みが変わるタイミング。そのため、正しい情報をコンパクトに整理した実用書の価値が一段と高まっています。

ここでは、次の4つの視点から本書の魅力を整理していきます。

- 監修:西原憲一のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

これらを順に読み進めることで、「なぜこのムックが確定申告の入門書として選ばれているのか」が自然と理解できるはずです。

監修:西原憲一のプロフィール

西原憲一氏は、税務・会計・金融の三領域を横断できる稀有な専門家です。税理士としての豊富な実務経験はもちろん、ファイナンシャル・プランナー(FP技能士1級/CFP®)として個人の家計・資産形成・保険・相続まで幅広い分野を扱うため、一般の税理士とは視点の広さが異なります。特にCFP®資格は国際ライセンスであり、金融知識の水準と倫理性が国際レベルで担保されている証でもあります。

税務の世界では、法律を正確に理解するだけでなく、個人の生活設計や社会保障制度とのつながりを読み取る力が不可欠です。たとえば副業収入・投資利益・年金・保険金など複数の所得がある場合、それぞれ別々のルールで動くため、どこが節税ポイントなのか、どこに落とし穴があるのかを見抜くには複合的な知識が求められます。西原氏は、まさにその「複合領域」を一つの視野で取り扱える数少ない専門家です。

彼が代表を務める事務所では、個人の確定申告から法人の税務顧問、さらには資産運用や保険設計の相談まで幅広く対応しており、年間を通じて多種多様な「リアルな生活とお金の話」を扱っています。そのため、本書のように読者の“生活背景ごとに異なるケースを丁寧に説明するガイド”において、その監修は極めて大きな意味を持ちます。税務だけでなく家計全体を俯瞰する視点が加わることで、単なる申告書の書き方ではなく、「なぜそこに数字を書くのか」「どの控除を選ぶのが最適なのか」といった“判断の根拠”まで明確に示される構成になっています。

税金は法律と生活の交差点にあります。

その両方に精通している専門家が監修していることで、本書は初学者にも安全で実務的な内容に仕上がっています。

本書の要約

本書は、確定申告をゼロから理解できるように設計された体系的なガイドブックです。最大の特徴は「制度の理解」と「書き方」の両面をセットで学べる構成にあり、複雑になりがちな税金の仕組みを“目で見て理解できる”ようにするための図解が豊富に使われています。

まず前半では、確定申告の基本構造を整理し、「自分は申告が必要かどうか」を判断できるような土台がつくられています。給与、年金、事業所得、投資、売却益など、さまざまな種類の収入がどのように区分され、どれが申告対象になるのかを丁寧に解説しているため、読者は自分の状況を照らし合わせながら読み進めることができます。また、2025年の税制改正によって影響を受ける層についても、背景や理由を含めて解説されており、「今年だけルールが違うのはなぜ?」といった疑問もスムーズに解消できます。

後半では、ケーススタディを中心に構成されています。たとえば副業、株式や投資信託の売買、外国株の配当、暗号資産、不動産売却、相続した空き家の処分、退職金の受取など、実際に読者が直面しやすい場面が具体的に扱われています。それぞれのケースで「制度の仕組み」「計算の流れ」「申告書のどこに書くのか」という3つの視点を明確に分けて説明しているため、ただ情報を見て終わるのではなく“理解して書ける状態”へと自然に導かれます。

さらに、付録として実物大の申告書で練習できる“試し書きシート”や、計算に使えるエクセルデータ、PDF版電子書籍が付いており、本書を読みながらそのまま準備や練習ができる点も高い実務性を備えています。

税務書籍は制度解説だけでは不十分で、書類の“どの欄”に“どの数字”を記入するかが分かることが重要です。

本書は制度と実務の橋渡しをする稀有な構成になっています。

本書の目的

本書の核心は、「必要なところだけを確実にクリアし、読み終えた瞬間に申告書が提出できる状態にすること」です。税務の専門書は膨大な知識を網羅しがちですが、実際の申告で必要になる情報は人によって大きく異なります。本書はそこに着目し、「読むべきところ」「関係ないところ」が自然と判別できる構造を採用しています。

そのため、冒頭には“タイプ別検索ナビ”があり、読者は最初に自分の状況を照らし合わせることで、必要なページだけにすぐ到達できます。これは医療現場で言えば「問診票」の役割で、自分の症状に合った診療科を最短で案内されるイメージに近い存在です。また、制度改正の要点を解説するパートでは、“今年は何が違うのか”“どこを重点的に確認すべきか”が明確に示されるため、古い情報や誤解に基づいて判断を誤るリスクをなくす効果があります。

本書のもう一つの目的は、“制度を理解した上で安全に節税する”という姿勢を徹底していることです。たとえば所得控除の選択や特定口座の扱い、住宅ローン控除の適用条件などは、ネット検索では断片的な情報が多く、誤った判断をするとリスクが大きい領域です。本書では制度の背景や計算の根拠も示されているため、ただ書き写すだけでなく、「なぜそうなるのか」を理解したうえで適用できる内容になっています。

税金の“正しく節税する”という姿勢は、制度と照らして判断する力が欠かせません。

本書はその力を読者に自然と身につけさせる構造を持っています。

人気の理由と魅力

本書が多くの読者に支持される理由は、徹底した“初心者目線”と“実務の正確さ”の両立にあります。税務は専門用語が多く、制度の背景を理解しないと正しい判断ができないため、初心者はどうしても途中で戸惑いがちです。本書はその壁を乗り越えるために、図解やチャートを多用して視覚的に理解できるよう工夫されています。特に所得の分類や控除の比較、申告対象者の判定フローなどは、文章だけでは難しい部分を直感的に把握でき、理解のスピードを大きく高めます。

さらに大きな魅力は、読者が抱える“現実的な悩み”に直結した構成にあります。副業で20万円を超えた人、株や投資信託で利益・損失が出た人、外国株の配当を受け取った人、暗号資産の取引をした人、そして不動産売却や退職金の受け取りといった複雑なケースまで、幅広い状況に対応しています。一般的な入門書では触れない高度なケースまで扱っている点が、初級者から中級者まで幅広く評価される理由です。

また、実物大の申告書を使った“試し書きシート”や、計算用のエクセルデータなど、読者が「読むだけで終わらない」ように考え抜かれた付録は、本書の評価を高めている大きな要素です。申告書は本番でいきなり書くと間違えやすいため、こうした“練習用の環境”が用意されているのは実用書として非常に価値があります。PDF版電子書籍も付属しているため、出先でスマホから確認できるなど、現代の読者の生活スタイルに合わせて利用しやすい点も魅力です。

制度改正への対応が早い点も支持されています。確定申告は年度ごとにルールが変わるため、古い情報を参照してしまうと誤りにつながることがあります。本書は最新の制度に基づいて書かれているだけでなく、「なぜそのように変更されたのか」という背景まで丁寧に説明しているため、単なる暗記ではなく“理解に基づいた判断”ができる読者を育てる構成になっています。

良い税務書籍とは「読むだけで不明点が消えていく本」です。

本書は図解・検索性・実物付録・最新制度対応の4点が極めて優れており、確定申告に自信がない人ほどその価値を実感できます。

本の内容(目次)

本書は、確定申告が必要になった人が「自分に関係する部分だけを効率よく理解し、実際の申告書を完成させられる」ように構成されています。そのため、章立ては単なる知識の羅列ではなく、読者の状況に応じて最短ルートで必要な情報を引き出せる“実務仕様”になっています。

ここから紹介する各パートは、次の通りです。

- 基礎編 確定申告の基礎知識

- PART1 会社員・公務員として働いている人

- PART2 会社を退職した人・年金で暮らしている人

- PART3 株・投資信託・その他投資をした人

- PART4 マイホームなど不動産を売却した人

- PART5 個人事業主・フリーランス、不動産収入のある人

- PART6 各種控除を受けたい人

- 巻末付録:確定申告試し書きシートほか

以下では、それぞれがどのような内容で構成され、どんな人の助けになるのかを丁寧に解説していきます。

基礎編 確定申告の基礎知識

基礎編では、確定申告の全体像をつかむために必要な考え方と、申告書類を正しく作成するための基礎的な知識がまとめられています。まず、確定申告が必要になる場面や、そもそも税金がどのように計算されるのかといった“税の仕組み”を整理し、読者が迷いやすい「収入」と「所得」の違いや、控除制度の役割などを丁寧に説明しています。確定申告が初めての人でも、ここを読むことで「なぜ申告するのか」「どの情報が必要なのか」といった根本的な理解を得られる構成です。

続いて、申告書のそれぞれの形式や構造、必要書類の一覧、入手先、そして提出までの流れが、手順を追って理解できるように整理されています。確定申告はステップを正しく踏むことでスムーズに進むため、準備から提出までの流れをひとつずつ確認することが、後々の作業を軽くする重要なポイントになります。

さらに、2025年からの控除制度の変更点や、多くの労働者に影響が出る新しいルールについても触れています。特に「基礎控除」や「給与所得控除」の改正は影響範囲が広く、前年までの知識では判断を誤る可能性があります。本書ではケースごとにどのように影響が出るのかを示し、最新情報に基づいた判断ができるよう導いてくれます。

確定申告の正確な理解は“基礎概念”を押さえることから始まります。

ここで学ぶ内容は、すべての申告作業の土台となる重要パートです。

PART1 会社員・公務員として働いている人

この章では、給与所得者が確定申告を行う必要がある典型的なケースを、具体的なシチュエーション別に整理しています。年末調整があるため「自分には関係ない」と誤解されやすい分野ですが、実際には“2カ所給与”“副業収入”“資格取得での経費”“扶養控除の漏れ”“パートの途中退職”など、申告が必要になる場面が多く存在します。それぞれについて「どういう状態になると必ず申告が必要か」という判断基準が、明確な条件とともに紹介されています。

また、給与所得者が特に注意すべきポイントとして、源泉徴収票の読み方や、給与と雑所得(副業)の区別、会社を2つ以上掛け持ちした場合の計算方法などを取り上げています。副業が20万円を超えた場合の申告や、パート退職時に源泉徴収票が発行されないときの対応など、現場で起きやすい問題の解説も充実しています。さらに、親族控除を年末調整で申告し忘れた際の取り戻し方など、“申告すれば還付が期待できるケース”も丁寧に扱われています。

最後に、これらのケースに基づいた申告書の記入位置を、図解とともに確認できる構成となっており、「どの控除や収入をどこに書くのか」が視覚的に理解できます。給与所得者向けの申告は比較的シンプルと言われますが、この章では「何が例外となるのか」「どうすれば損を防げるのか」が体系的に整理されている点が大きな特徴です。

PART2 会社を退職した人・年金で暮らしている人

この章は、退職金・年金・保険金といった“人生の節目の収入”を扱うため、税金の仕組みが大きく変わる場面を多く含んでいます。退職金は「退職所得」という独自ルールで計算され、勤続年数によって控除額が変動するため他の所得とは全く異なる扱いになります。また、年金は「公的年金等の雑所得」として、年齢や受給額に応じて控除額が細かく分かれているため、誤解しやすい分野でもあります。この章では、こうした複雑な扱いを体系的に整理し、どの条件で申告が必要になるかを丁寧に説明しています。

さらに、会社を途中で辞めて退職金を受け取った人、公的年金を受給しながら働く人、満期保険金や死亡保険金を受け取った人など、現実に起こりやすいパターンが個別に取り上げられています。特に、退職と就労・年金受給が重なる場合は、所得区分が並立するため計算が複雑になりますが、本書では「どの所得をどこに記入するか」を申告書の構造と紐づけながら解説しています。これにより、読者は自分の状況と申告書の結びつきを直感的に把握できるようになっています。

また、保険金を受け取るケースでは、「契約者・被保険者・受取人」の関係によって課税の種類が変わるという重要ポイントにも触れています。生命保険の満期や死亡保険金は、同じ“保険金”でも所得税、相続税、贈与税に分かれる可能性があり、この点が誤解されやすい部分です。本書はその判断基準を明確化し、不要な申告漏れや申告過剰を避けられるよう設計されています。

PART3 株・投資信託・その他投資をした人

投資を行った人向けの章では、日本株、投資信託、配当金、外国株、FX、暗号資産までを網羅し、個人投資家が申告時に迷いやすいポイントを整理しています。金融商品ごとに課税方式が異なるため、この章ではまず「どの投資に確定申告が必要か」を判断する基準が示されます。たとえば、特定口座(源泉徴収あり)であれば原則申告不要、一方で一般口座や複数証券会社を利用している場合は申告が必要になる、といった実務的な判断材料が丁寧に説明されています。

次に、利益が出た場合と損失が出た場合の税務処理が比較され、損益通算や繰越控除の活用方法が具体例とともに紹介されています。投資信託や株式の配当は、申告方法によって税負担が変わるため、読者が知らないまま損をするケースも少なくありません。本書ではこれらの分岐を図解し、「どの申告方式を選ぶと最も有利になるのか」を判断できるよう構成されています。また、外国株の配当金では外国税額控除の仕組みが補足され、複雑な計算が必要な場面でも安心して手続きを進められます。

さらに、FXや暗号資産といった雑所得扱いとなる投資についても、年間損益の求め方や必要な書類が丁寧に整理されています。暗号資産は取引履歴が大量に発生するため、集計方法や取得価額の扱いが特に重要です。本書では初心者が誤りやすいポイントを踏まえつつ、実際に申告書のどこに入力すべきかまで説明しており、投資経験の浅い読者でも安心して読み進められる内容となっています。

PART4 マイホームなど不動産を売却した人

この章では、マイホームを売ったときに発生する税金の仕組みや、申告が必要になる条件が丁寧に整理されています。不動産の売却には「譲渡所得」という専門的な概念が関わり、売却額から単純に利益を計算するわけではありません。取得費や譲渡費用を正しく計算し、さらにマイホーム特有の特例があるため、制度を知らずに申告すると本来より多く納税してしまう可能性もあります。本書では、これらの基本的な判断基準を図解とともに理解できるように構成しています。

次に、利益が出た場合と損失が出た場合に分けて、具体的な申告方法が示されています。利益が出た場合には「3,000万円特別控除」のような強力な特例を適用できる場合があり、その条件や適用手続きが詳しく説明されています。一方で、損失が出た場合には「損益通算」や「繰越控除」が利用でき、翌年以降の税金を軽減できる可能性があります。これらの制度は複雑ですが、本書では“どのケースが該当するのか”を判断できるよう丁寧に整理されています。

さらに、相続した空き家を売却した場合の扱いについても触れられています。相続不動産の売却には「被相続人の居住用財産に関する特例」といった特殊な制度があり、条件を満たすと大幅に税額を圧縮できます。本書では該当条件、必要書類、そして申告の流れが具体的に示され、初めて相続物件を扱う人でも安心して読み進められる内容になっています。

不動産の税務は“特例の有無”で税額が大きく変わります。

制度を正しく理解して適用できるかどうかが実務上の最大のポイントです。

PART5 個人事業主・フリーランス、不動産収入のある人

この章では、事業を営む人や不動産収入を持つ人が必ず知っておきたい「事業所得」「不動産所得」の基本が整理されています。事業を行っている場合、収入から必要経費を差し引いて所得を計算するため、経費の範囲や帳簿のつけ方によって税額が大きく変わります。本書では、初めての方でも理解できるように、日々の記帳の考え方や必要書類について丁寧に説明しています。特に、開業したばかりの人が迷いやすい「どこまでが経費になるのか」を、実例付きで解説している点が特徴です。

続いて、脱サラして個人事業主になった人や、不動産オーナーとして収入を得ている人の申告についても取り上げられています。これらのケースでは、給与所得とは異なる管理が必要で、特有の計算方法や控除制度があります。また、不動産収入の申告では、減価償却や修繕費など、正しく区分するべき支出が多く、判断を誤ると税額に影響が及びます。本書では、ケース別の判断ポイントを押さえながら、手続きの流れを整理しています。

さらに、インボイス制度による消費税申告が必要になる場合の対応方法についても触れられています。2023年以降の大きな制度改正であるインボイス制度は、小規模事業者を中心に影響が大きく、登録の要否や申告内容が複雑です。本書では、その基本的な仕組みと、フリーランスが直面しやすい実務上の注意点がわかりやすく解説されています。章末のコラムでは、青色申告のメリットについても紹介され、節税効果や事務負担とのバランスを考慮した選択ができるよう導いてくれます。

事業所得は“経費の判断”と“青色申告の制度理解”が鍵になります。

ここを押さえることで、節税と正確な管理の両立が可能になります。

PART6 各種控除を受けたい人

この章では、医療費控除やセルフメディケーション税制、寄附金控除、住宅ローン控除など、多くの人が関係する制度がまとめられています。まず、医療費が10万円を超えた場合の扱いや、ドラッグストアで購入した市販薬が対象となるセルフメディケーション税制の概要が整理されています。それぞれの制度は似ているようでまったく別物であるため、どちらを選択したほうが有利なのかを判断する基準が示されている点は非常に実用的です。

次に、ふるさと納税などの寄附金控除、住宅ローンを組んだ初年度の控除、リフォーム関連の特例、災害による損害を受けた場合の雑損控除など、生活状況の変化に伴って活用できる控除が体系的にまとめられています。特に住宅ローン控除は提出書類が多く、初年度だけ手続きが複雑になるため、本書では必要資料のリストアップから計算方法まで丁寧に説明されています。また、災害関連の控除は突発的な出来事であるにもかかわらず、制度が複雑で見落とされがちであるため、ここでしっかり理解できるよう整理されています。

さらに、社会保険料控除、iDeCo、生命保険料控除、地震保険など、毎年発生する負担を軽減できる制度もしっかり取り上げられています。これらの控除は手続き自体は比較的シンプルですが、控除証明書の見方や書き方で迷う人が多いため、本書では証明書のどの数字を申告書に転記すればよいのかを丁寧に案内しています。これにより、初心者でも間違えずに作業を進められるようになっています。

控除制度は“組み合わせることで最大効果”を発揮します。

制度ごとの仕組みを理解し、適切に使い分けることが還付額アップにつながります。

巻末付録:確定申告試し書きシートほか

巻末付録には、申告書第一表・第二表・第三表(分離課税用)、医療費控除の明細書、住宅ローン控除の計算明細書、株式等の譲渡所得計算書、速算表など、実際の申告に直結する“記入のテンプレート”が収録されています。この付録の最大の特徴は、単なる書式の掲載ではなく“試し書きシート”として何度でも練習できる点にあります。初心者がもっとも不安を感じる「どこに何を書くのか」を事前に手を動かしながら理解できるため、提出前のミスを大幅に減らせます。

また、給与所得控除額や所得税率、公的年金の雑所得計算など、申告時に頻繁に参照する情報を一覧化した速算表が付いているため、計算の手間が大きく削減されます。特に複数の控除や所得区分を扱う場合、都度調べる必要がなくなるため、付録としての実務価値は非常に大きいと言えます。医療費控除や譲渡所得計算の明細書も例示つきで掲載されており、書類が複雑になりがちなケースでも安心して手続きを進められます。

さらに、PDF版の電子書籍やExcelデータのダウンロード特典と組み合わせることで、紙でもデジタルでも効率よく作業できる設計になっています。Excelデータを利用すれば、数値を入力するだけで自動計算が可能になり、大量の数字を扱う医療費や投資関連の申告でも負担が大幅に軽減されます。これらの付録は、確定申告を“迷わず・ミスなく・効率よく”行うための強力な支援ツールとなっています。

対象読者

本書が想定しているのは、「確定申告が必要かどうか」「どの制度が自分に影響するのか」を迷いや不安として抱える幅広い層です。とくに2025年は税制が大きく変わる節目の年であり、例年よりも“自分ごととして考える必要性”が増しています。

そこで本書では、下記のようなニーズを持つ読者に向けて、基礎理解から実践まで一貫してサポートする構成を採用しています。

- 確定申告が初めてで基礎から丁寧に知りたい人

- 2025年の税制改正で“自分が対象かどうか”不安な人

- 給与・副業・投資・不動産など複数の収入がある人

- 還付申告で取りこぼしなく「トクしたい」人

- 図解でわかりやすい実用書を探している人

以下では、それぞれの読者像にとって本書がどのように役立つのかを詳しく解説します。

確定申告が初めてで基礎から丁寧に知りたい人

税金のしくみを初めて学ぶ段階では、専門用語の多さや作業手順の複雑さが大きな壁になります。本書は、そうした“最初のつまずき”を丁寧に取り除くために、制度の背景から申告作業の流れまでを、生活に身近な例を交えながら噛み砕いて説明しています。特に、収入と所得の違い、控除の役割など、混乱しやすいポイントは図や具体例とともに整理されており、基礎力を今日から育てたい人に最適です。

また、申告書記入の実例が豊富で、数字の入れ方や注意点が段階的に示されているため、初めての人でも「どこに何を書くのか」がすぐにつかめます。はじめて確定申告と向き合うときの不安を軽減し、安心して手続きを進められるよう道筋を作ってくれる一冊です。

2025年の税制改正で“自分が対象かどうか”不安な人

2025年の税制改正では、基礎控除額や給与所得控除、さらには“年収の壁”撤廃による影響が幅広い層に及びます。これまで申告が不要だった人でも、制度変更によって条件が変わり、「今年はどうなるのか?」と不安を抱くケースが極めて多くなりました。本書では、こうした改正内容を図解とチャートで整理し、自分が該当するかどうかをすぐに判断できるナビゲーションを備えています。

また、「どの控除が変わり、何が変わらないのか」「改正後の申告ではどこを重点的に確認すべきか」など、制度の影響範囲を具体的な生活シーンに落とし込んで解説している点も特徴です。自分の年収や働き方に照らし合わせながら、必要な手続きだけを見極められる実用的な構成になっています。

給与・副業・投資・不動産など複数の収入がある人

複数の収入源がある場合、その一つひとつがどの所得区分に該当するのか、どれが申告義務に当たるのかを判断する必要があります。本書は、複雑化しがちな収入構成をケース別に整理し、読者が「自分の状況と同じページ」を迷わず見つけられる構成になっています。副業の利益、株式・投信の損益、不動産の売却益など、多様なケースを網羅的に扱っている点が強みです。

加えて、それぞれの所得が申告書のどこに書かれるのか、どの数字をどの書類から転記するのかまで徹底して視覚化されています。複数所得の申告はミスが増えがちですが、本書の図解と記入例に沿って進めることで、複雑な申告をスムーズに処理できるようになります。

還付申告で取りこぼしなく「トクしたい」人

医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除など、還付につながる制度は数多く存在しますが、その条件は細かく複雑です。本書は、これらの制度をひとつずつ整理し、どんな状況なら適用できるのか、どの書類が必要なのかを明確に示してくれるため、「損をしたくない」という人に非常に適しています。特に誤解が多い医療費の基準や、扶養控除の申告漏れなど、見落としやすい項目が重点的に解説されています。

さらに、申告し忘れた控除が過去にあった場合でも、還付申告で取り戻せる制度についても触れられており、読み進めるほど“まだ取り戻せるお金”に気づく構成です。節税の取りこぼしを防ぎ、最大限のメリットを受けたい人に心強い内容です。

図解でわかりやすい実用書を探している人

文章だけでは理解しづらい税制度も、図で見ると驚くほど整理されます。本書は、複雑な計算式や制度の関係性を視覚的に示す図解が豊富で、数字や専門用語が苦手な人でも直感的に理解できる設計になっています。どの制度がどの控除と関係し、どのタイミングで申告が必要かといったポイントが、一目で把握できるように構成されています。

さらに、4ページ単位の「解説+書き方」のセット構成により、図で理解した内容をすぐに申告書へ落とし込める流れが自然にできています。これにより、読みながら同時に作業が進むため、時間のない人や、じっくり読むのが苦手な人でも負担なく申告作業を完了できます。

本の感想・レビュー

初心者でも安心して読める構成

確定申告という言葉を聞くだけで身構えていた私にとって、この本はまさに“入口のハードルを下げてくれた存在”でした。最初に置かれた「基礎編」がとても丁寧で、税金の仕組み・確定申告の目的・どんな人が対象になるのかといった大前提が、順を追ってわかりやすく整理されています。これは私のような初心者には本当にありがたく、制度の全体像が理解できたことで、その先のページも怖さを感じずに進んでいけました。

さらに、STEP1からSTEP11までの流れがそのまま実際の申告手順とリンクしているので、読みながら「今は何を理解すればよいのか」がとてもクリアでした。いきなり複雑な書類の説明に入るのではなく、準備から提出後の手続きまで、やることを順番に教えてくれるおかげで、自分が迷子にならずに済んだのは大きなポイントです。

知識ゼロからのスタートでも、焦ることなく、むしろ読み進めるほど安心感が増していく構成でした。途中で難しく感じる場面もありましたが、文章が平易で、無理に専門用語を詰め込んでいないため、最後までストレスなく読めました。初心者の気持ちに寄り添って作られた本だと実感しています。

図解と書き方例が豊富で実践的

普段から文字だけの説明だと理解しにくい私にとって、この本が“読みやすさの塊”だった理由は、なんと言っても図解の多さでした。制度の説明だけでなく、「どこをどう書けばいいのか」が視覚的に示されているので、読んで理解し、見て確認し、書いて試せる流れがとても自然です。書類の記入例も実際のレイアウトに合わせて掲載されており、ページをめくりながら自分の手元の書類と比較しやすい作りになっています。

また、説明ページと書き方ページがセットになっている4ページ構成は、私のような“読むとすぐに忘れてしまうタイプ”にとって最適でした。知識を得た直後に、それをどう反映させるかがすぐに確認できるため、理解と実践を切り離さずに進めることができます。知識だけ積み上がって実務で困る、という状況を防げるのは本当に助かりました。

さらに、記入ミスをしやすいポイントや意外と見落としがちな欄も丁寧に指摘されているため、実際の申告書作成での不安が大幅に減りました。ページの構成そのものが実務の流れに寄り添っているので、「読むだけの本」ではなく「一緒に作業してくれる本」という感覚で使えました。

2025年税制改正に完全対応

2025年の税制改正が話題になっていたものの、ニュースの断片だけでは自分にどう影響するのかまったく理解できずにいました。この本を読んで最初に感じたのは、「改正内容をここまで整理してくれている本は珍しい」ということでした。基礎控除・給与所得控除の変化が、どのタイプの働き方にどう関係するのかが具体的に説明されており、自分の状況に置き換えて考えやすい構成になっています。

特に印象的だったのは、制度の変更点だけでなく「何がどう変わって、どんな影響が出るのか」を丁寧に解説していた点です。抽象的な説明ではなく、目次の各パートと連動しながら反映箇所が示されているため、単に制度を知るだけでなく、実際の申告作業のどこで気をつければよいのかがわかりました。こうした整理のされ方は、制度改正年ならではの重要なポイントだと感じました。

タイプ別検索ナビで迷わず進める

私はどうしても“自分がどこに当てはまるのか分からない”ところからつまずいてしまうタイプです。だからこそ、最初に登場する「タイプ別検索ナビ」は本当に助かりました。ページの冒頭にあるこのナビのおかげで、広い範囲の情報の中から自分に必要な部分だけを迷わずに探し出せました。

検索ナビはシンプルな構造ながら非常に使いやすく、たどるだけで読むべき章にたどり着けるため、自分自身の状況を整理する入り口としても機能します。会社員・年金生活者・投資をした人・不動産を売却した人など、分類が細かいぶん、自分から“どれかわからない”と感じづらいのが高ポイントです。

読み進める中でも何度もこの検索ナビに戻れるので、複数の収入がある人や家族の状況が複雑な人でも混乱せずに済みます。必要なページに一直線でアクセスできるこの構成は、確定申告のストレスと時間を大幅に減らしてくれると実感しました。

e-Tax操作の不安を解消

e-Taxは「便利」とは聞くものの、正直なところ“設定も入力も難しそう”というイメージが強く、一度もチャレンジしたことがありませんでした。本書のe-Tax作成マニュアルを読んだとき、その印象が一気に覆されました。画面の流れに沿って操作手順が説明されているため、初めて触る人でも迷いにくい構成になっています。

さらに、操作のどの段階で何を準備しておくべきかが冒頭で整理されているため、途中で慌てて書類を取りに行ったり、入力しながら混乱したりすることがありませんでした。準備と入力の流れをセットで理解できたことで、操作全体の負担が驚くほど軽く感じられました。

実際に使ってみると、書籍に載っている説明通りに進めるだけで申告作業が完了し、自分でも驚くほどスムーズに終えることができました。e-Taxに対する心理的ハードルが下がっただけでなく、「来年以降も同じ方法で進められる」という自信をくれた大きなきっかけになりました。

リアルなケーススタディが参考になる

申告作業を理解するときに、私はどうしても“自分と似た状況の例”がないと納得しきれないタイプなのですが、この本のケーススタディは驚くほど現実的で、まさに自分の置かれている状況を投影しながら読み進めることができました。投資をした人や不動産を売却した人、また年金を受給しながら働いている人など、複数の立場が細かく取り上げられているため、自分に重なる章が必ず見つかります。

特に印象に残ったのは、単なる一例ではなく、そのケースに必要な計算方法や申告書での記載位置まで、実務ベースで説明してくれている点でした。制度の背景や数字の意味がしっかり描かれているため、自分の申告にそのまま反映できる情報が多く、読みながら申告作業のシミュレーションができる感覚でした。

付録・DL特典が非常に便利

紙の本を読むだけで終わってしまうタイプの私が、この一冊では“使える”実感を持てた理由のひとつが、付録とデジタル特典の充実でした。特に試し書きシートは、初めて申告書を記入する人にとって、安心感を与えてくれる心強いツールだと思います。実際に手を動かす前に記入の流れをつかめるので、書き間違いを気にしなくていいのは大きなメリットでした。

エクセルの特典データも、金額の整理や情報の管理が視覚的にできるため、書類をまとめる時間が短縮できました。複数の収入や支出を抱えている場合でも、スムーズに整理できる仕組みが整っていて、「自分で管理している感覚」が生まれやすかったです。

知識ゼロでも行動できる一冊

正直なところ、私は確定申告に対して苦手意識が強く、毎年どこかで逃げ腰になっていました。この本を読み始めたときも、最初は不安でいっぱいでしたが、進むほどに「自分にもできる」と感じられるようになりました。知識ゼロでも読みやすい構成で、基礎から応用まで自然に理解できる流れになっているのが印象的でした。

申告書の書き方や必要書類だけでなく、申告までの全体像が整理されているため、作業のどこで何を準備すればよいのかが明確になります。これによって、申告作業の途中で迷ったり止まったりすることが減り、自分でも計画的に進めることができました。読み終える頃には、知識を得た満足感と同時に「実際に行動する力」をもらえた気がします。

まとめ

本記事では、確定申告に不安を抱える方に向けて、本書の魅力や活用ポイントを詳しく紹介してきました。

締めくくりとして、このセクションでは次の内容を整理しながら、読後にどんな前向きな変化が得られるのかを振り返ります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる恩恵を、重要なポイントごとに整理して紹介します。

最新の税制改正に完全対応した知識が得られる

2025年の税制改正では、年収の壁撤廃にともなう基礎控除・給与所得控除の基準変更など、多くの労働者に影響が及ぶ内容が含まれています。本書は、これらの変更点を前提にした書き方と考え方を体系的にまとめているため、古い情報のまま誤った申告をしてしまうリスクを避けられます。さらに、ケースごとの判定チャートや制度のポイントを視覚的に整理しているため、難しい変更点も自然と理解できます。

ケース別に“自分の状況に当てはめて”理解できる

本書の強みは、給与、副業、投資、不動産売却、退職金、年金など、多様な収入パターンを網羅し、自分がどのケースに該当するのかをすぐに判断できる構成にあります。単に制度を説明するだけでなく、同じ状況の人が実際にどの枠に記入し、どの書類を添付するのかを具体的に示してくれるため、「自分には関係ない内容が続く」というストレスを感じません。読みながら、自然に“自分の申告ストーリー”を描ける点が大きな価値です。

図解と4ページ構成で「読むだけでなく実践できる」

解説2ページ+書き方2ページのセット構成により、理解と実践を同時に進められるようデザインされています。文章だけでは把握しにくい記入例や計算手順が図解で整理されているため、書類作成が初めての人でも視覚的に迷わず進められます。また、試し書きシートやDL特典を使うことで、提出前に記入練習ができ、ミスの防止にもつながります。結果として、読み終えたその日に申告書を仕上げられるほどの実践力が身につきます。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあとは、得た知識を実践に落とし込み、確定申告を「確実に完了させる」ための準備へ進むことが重要です。

ここでは、初心者でも迷わず行動できるよう、次に取るべき流れを4つのステップに整理して紹介します。

step

1自分の状況を分類し、該当項目を明確にする

まずは、本書で確認した各パートを振り返り、自分がどのケースに当てはまるのかを整理します。給与、副業、投資、不動産、退職、年金など複数の要素がある場合、該当する章を明確にすると、必要となる書類や申告方法が自然と見えてきます。特に控除の章は、対象となるかどうかで申告額が大きく変わるため、この段階での自己分類が申告成功の第一歩になります。

step

2必要な書類を集め、提出に向けた準備を整える

状況が整理できたら、それぞれの項目に必要な証明書や書類を集めていきます。源泉徴収票、取引報告書、医療費の明細、寄附金受領証明書など、多岐にわたる資料を揃える作業は早めに取り掛かるほどスムーズに進みます。書類を確認する過程で不足が見つかることも多いため、余裕を持って準備することで、申告直前のトラブルを避けられます。

step

3付録の試し書きシートや解説ページで下書きを行う

書類が揃ったら、本書の解説ページや「確定申告試し書きシート」を使って実際に下書きを行います。数字の入力位置や控除の計算などは、読むだけではわかりにくい部分もありますが、手を動かすことで理解が一段と深まります。また、ダウンロード特典のExcelデータを使えば、計算を自動化できるため、本番の記入ミスを減らせます。

step

4e-Taxの準備を整えて提出までの流れを完成させる

最後に、e-Taxで申告する場合はマイナンバーカード、ICカードリーダー、もしくはスマートフォン連携など、必要な環境を整えます。事前準備セットアップを済ませておくことで、提出作業が格段にスムーズになり、期限間近でも安心して提出できます。紙で提出する場合も、添付書類台紙の準備や提出先の確認を忘れずに進めると安心です。

総括

本書『いちからわかる! 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』は、これまで確定申告に不安を抱えてきた人にとって、迷うことなく手続きを進められる“実用的な道標”となる一冊です。複雑な制度や計算方法も、図解やチャートを駆使して視覚的に理解できるように構成されており、数字や税制に苦手意識を持つ人でも入りやすい設計になっています。2025年の税制改正をふまえ、従来の知識では対応できない新制度のポイントが丁寧に整理されている点も大きな魅力です。

さらに、ケーススタディ方式で進む各パートは、自分の状況と照らし合わせながら読み進められるため、専門書でありがちな“読むだけで終わってしまう課題”を克服しています。たとえば会社員、副業、自営業、投資、不動産、年金といった幅広い立場に対応しており、どんな読者でも「自分に関係する情報だけを迷わず取り出せる」構造が徹底されています。控除や申告方法が変われば税額は大きく変動するため、この“必要な情報へ一直線にアクセスできる形”は非常に実務的です。

また、実際の記入作業でつまずきやすい箇所に重点を置いて説明されているのも特長で、解説2ページと書き方2ページの4ページ構成は、理解と実践の切り替えがスムーズに行える優れた編集構成と言えます。さらに、試し書きシートやExcelデータなど、知識を「行動」に変えるための付録が充実しており、初めての申告でも書類の仕上がりをイメージしながら確実に進められるよう工夫されています。

総じて、本書は“読むための本”ではなく、“確定申告を完了させるための本”として大きな価値を発揮します。

税制が大きく変わる2025年に向け、正確かつ効率的な申告を目指すすべての人にとって、信頼できる実践ガイドとなるでしょう。