投資家にとって欠かせない情報源である「会社四季報」。しかし、膨大なデータの中から“儲かる株”を見極めるには、表面的な数値を追うだけでは不十分です。

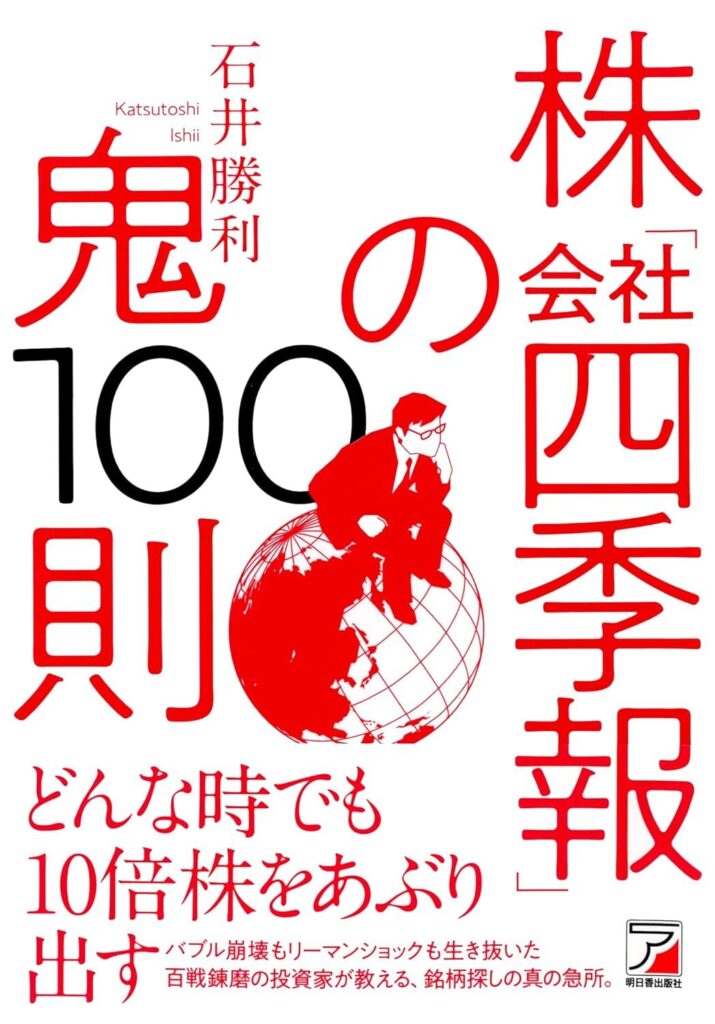

本書『株「会社四季報」の鬼100則』は、ベテラン投資家が実践の中で磨き上げた100の着眼点を、具体例とともにわかりやすく解説した一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

「会社四季報を買ってみたものの、ページを開いても何が書いてあるのかさっぱり分からない…」そんな悩みを抱えている投資初心者は少なくありません。四季報は上場企業の情報がぎっしり詰まった、まさに“投資家のバ ...

続きを見る

書籍『株「会社四季報」の鬼100則』の書評

この書籍は、膨大なデータが掲載されている「会社四季報」を単なる情報集ではなく、実際の投資判断に活かせる強力なツールへと変換するための手引書です。投資家にとって必須ともいえる四季報を“どう使いこなすか”という視点から、実務的な知識がまとめられています。

以下の4つの視点から、本書の価値をさらに詳しく掘り下げていきます。

- 著者:石井 勝利のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

これらのポイントを軸に、投資の現場で実際に役立つ知識がどのように詰め込まれているかを具体的に見ていきます。

著者:石井 勝利のプロフィール

石井勝利氏は、1939年に栃木県で生まれ、宇都宮工業高校を卒業した後、文化放送に入社しました。当時は高卒で働きながら夜間の大学に通い、早稲田大学政治経済学部を卒業しています。この努力の過程で培った粘り強さと独学の習慣が、後の経済評論家としての礎となりました。

その後、政党機関紙の記者として23年間にわたり経済や政治の現場を取材し、多くの経営者や投資家と直接接点を持ちながら実務知識を深めていきました。48歳で独立し、経済評論家としての活動を本格化させます。以降、不動産、金融、株式投資など多岐にわたる分野で独自の視点を活かし、投資歴は50年以上、著作は300冊から400冊にも及ぶ膨大な量を執筆しました。

特に「会社四季報」を活用した投資手法や、「変化」を重視した株式分析の考え方には定評があります。長年の実践経験に基づいたリアルな分析力が、机上の理論だけでは語れない説得力を生んでいます。

石井氏の真価は、膨大な理論やデータを単なる情報ではなく「現場で活きる投資の知恵」として体系化し、誰もが実行可能な形で提示できる能力にあります。

これが、彼が長年にわたり支持され続けている理由の一つです。

本書の要約

『株「会社四季報」の鬼100則』は、株式投資に欠かせないデータベースともいえる「会社四季報」を、単なる情報集ではなく、実際の投資判断に活かすための具体的な方法論を100の鉄則として整理した実践書です。

会社四季報は、日本の上場企業約3800社の情報が網羅されており、業績や財務、株主構成、今後の展望などが細かく記載されています。しかし、ページ数は数千に及び、すべてを読みこなすのは容易ではありません。特に初心者にとっては、どの数字を重視し、どのコメントを読み解けばよいのか、判断がつかずに使いこなせないという声が多いのが現実です。

本書はそうした悩みに答える形で、以下のような着眼点を含む100のルールを提示しています。

- 業績予想や利益率の変化をいち早く捉える方法

- コメント欄の表現から将来性を読み解くコツ

- 「浮動株数」や「株主構成」から株価の動きを推測する手法

- 赤字企業の中から将来的な成長株を見つける視点

- 「欄外マーク」「ニコちゃんマーク」など記号情報の活用術

これらは、四季報の大量情報を取捨選択し、短時間で効率的に投資対象をスクリーニングする実践的ノウハウです。

本書の目的

石井氏が本書で掲げる目的は明快です。それは「情報を集めるだけで終わらせず、利益につながる行動に結びつける力を養う」ことです。

多くの初心者は、四季報を開いても数字に圧倒され、結局は有名株や話題株に飛びつきがちです。石井氏はそうした“情報の海で迷子になる状態”を解消し、データを投資判断に変換できるようにするための思考法を提供しています。

具体的には、業績の変化率、売上構成の推移、浮動株の割合、ROEや自己資本比率など、重要な数字を優先的にチェックし、そこから将来の株価動向を推定するプロセスを示します。また、会社コメント欄の一文や欄外の小さなマークにも意味があることを解説し、数字と文章の両面から情報を読み解くスキルを養う構成です。

情報を得ること自体は誰でもできますが、それを使いこなし利益に変えることは別物です。

本書は、単なる知識の習得ではなく、投資家としての「判断力」を鍛えることに重点を置いた内容です。

人気の理由と魅力

本書が多くの個人投資家に支持される理由には、いくつかのポイントが挙げられます。

- 著者が半世紀以上の投資経験を持ち、机上の理論ではなく実践で培ったノウハウを語っている。

- 100則というコンパクトな単位で、初心者でも順を追って学べる構成になっている。

- 四季報を丸ごと読む必要がなく、「着目すべき箇所」に絞り込めるため効率的。

- 将来の成長株を発掘する視点と、倒産リスクを避けるためのリスク管理術の両方が学べる。

- 読書レビューやSNSでも「付箋を貼りまくって活用できた」「四季報が怖くなくなった」といった実践的な評価が多い。

これらの要素が合わさることで、初心者が最初に手に取る四季報の指南書として最適でありながら、中級者以上が再確認する際にも役立つ内容となっています。

情報の洪水に流されることなく、本質的な着眼点を身につけられる点が、本書の最大の魅力です。

特に、数字だけに依存せず、コメント文や周辺情報から投資ストーリーを組み立てる手法は、他書ではあまり見られない実践力の源泉となっています。

本の内容(目次)

この書籍は、「会社四季報」を武器に、初心者でも投資で勝てるようになるための実践的な知識を網羅的に解説しています。章ごとにステップアップしながら、読み方・使い方を身に付けていける構成になっており、入門者でも安心して読み進めることができます。

以下のように各章では、具体的なノウハウや専門的な分析視点が展開されています

- 序章 修羅場を生き残る四季報の知恵

- 第1章 10倍株に目をつける「7つのポイント」

- 第2章 「四季報倒れ」にならないための心得

- 第3章 「会社四季報」で勝ち組になる活用法

- 第4章 儲かる銘柄の「業績」はこう読め

- 第5章 株主の構成から会社の安定性、やる気、信用を判断する

- 第6章 財務状況を見逃すな

- 第7章 「コメント」から読み解く内容

- 第8章 株価指標は無視できない

- 第9章 コード番号から入る会社のデータの見方

- 第10章 四季報オンラインを知って、活用しよう

- 終章 最速で注目株情報を得る「欄外」チェック法

どの章も、初心者がつまずきやすいポイントを丁寧に解説しながら、プロも使っている視点や見極め方を学べる内容となっています。

序章 修羅場を生き残る四季報の知恵

この序章では、市場が大きく動揺しているときこそ、投資家にとって絶好のチャンスが訪れることが解説されています。株式市場は景気後退や急落局面で悲観的なムードが強くなりますが、そこで割安な株を見極めることができれば、長期的に大きな利益を得られる可能性があります。

四季報を使えば、短期的な株価の変動では判断しにくい企業の本質的な強さを把握できます。例えば、赤字が続いていても将来的に回復が見込まれる企業、厳しい経済状況の中でも黒字を維持できる企業などを早期に見つけ出すことが可能です。投資は「数字を追う作業」だけでなく「未来を読む力」が問われるため、四季報はそれを養う教材のような役割を果たします。

第1章 10倍株に目をつける「7つのポイント」

この章では、株価が将来的に10倍になる可能性を秘めた企業を見つけるための具体的な見方が七つ紹介されています。

業績が急成長している企業は将来の株価上昇を期待しやすく、株価が安定した右肩上がりのトレンドを描いているかどうかも重要な指標となります。また、株価が割安で市場にまだ過小評価されている段階の企業は、将来大きな上昇余地を持つ可能性があります。

さらに、四季報のコメント欄に書かれた前向きな表現やポジティブな将来展望は、編集部が把握した現場の情報が反映されているため、有力な判断材料となります。オーナー企業のように経営判断が迅速で、成長を加速できる体制があるかも注目ポイントです。これらを組み合わせることで、単なる「成長株」ではなく、10倍株候補を見極める力がつきます。

第2章 「四季報倒れ」にならないための心得

この章では、四季報に載っている膨大な情報をただ読むだけで終わらせず、投資判断に落とし込むための心構えが解説されています。

初心者の多くは情報を追い求めるあまり、四季報を全部読むこと自体が目的化し、実際の投資行動につなげられないことがあります。また、四季報の情報は万能ではなく、誤りや編集部の主観が含まれる場合もあります。重要なのは、必要な情報を取捨選択し、判断材料として整理することです。

投資では、情報を多く持っていることよりも、それをどう活かすかが成果を分けます。四季報を使う際は、すべてを網羅しようとするのではなく、自分の投資方針に合ったデータだけを拾い出し、適切に判断できるように使うことが大切です。

第3章 「会社四季報」で勝ち組になる活用法

この章では、四季報を使って他の投資家より一歩先を行くための具体的なテクニックが解説されています。

一つは、過去の号と最新号を比較し、企業の成長や業績回復の兆しを追う「縦読み」の方法です。もう一つは、同じ業界や同じ規模の企業を横並びで比較し、他社より優位性を持つ銘柄を見つける「横読み」です。この二つを組み合わせることで、埋もれた有望株を効率的に発見できるようになります。

また、政策の動きや時代のトレンドに沿った銘柄を見つける、赤字企業でも将来的に黒字転換できそうなポイントを探す、海外展開やニッチ市場で強みを持つ企業を見極めるなど、視野を広げた使い方も紹介されています。

このように、四季報をただ読むだけでなく、比較や分析を繰り返すことで、自分だけの投資戦略を築き、勝率を高めることが可能になります。

第4章 儲かる銘柄の「業績」はこう読め

この章では、四季報に掲載されている「業績」の欄をどのように読み解けば、利益をもたらす銘柄を見極められるのかが解説されています。

投資初心者がよく見落とすのは、単純に売上や利益の数字だけを見るのではなく、その背景にある「成長の質」を把握することです。たとえば、売上が大きく伸びていても、利益率が低く赤字ギリギリの状態であれば、将来的に大化けする可能性は低くなります。一方で、売上は横ばいでも高い利益率を維持し続ける企業は、安定した収益基盤を持ち、長期投資に向いています。

また、営業利益や経常利益だけでなく、四季報に載っている「進捗率」や「来期予想」を見比べることで、今後の業績トレンドを把握できます。特に、アナリスト予想や会社計画を上回る進捗を示している企業は、四季報の発売後に株価が動きやすい傾向があるため注目です。

第5章 株主の構成から会社の安定性、やる気、信用を判断する

この章では、企業の株主構成から経営の質や今後の株価動向を判断する方法が解説されています。同族オーナーや創業家の支配比率、家族株主による内紛リスク、投資信託や外資の大株主の影響など、支配構造の違いが企業意思決定に与える影響について理解を深められます。

さらに、浮動株比率の変化による株価の踊り場や急騰余地、持ち株会の存在によって社員のやる気や企業の安定性が高まる点にも触れています。外国人株主の割合が高いとダウなど海外株式市場の影響を受けやすいといった視点も含め、株主の顔ぶれから会社の将来性を見抜く技術を学べます。

第6章 財務状況を見逃すな

この章では、企業の財務体質を把握する重要性が解説されています。株式投資において業績だけを見て判断すると、隠れた財務リスクを見落とす可能性があるからです。

四季報の「自己資本比率」は、企業の安定性を測る基本指標の一つです。自己資本比率が高ければ、借入に頼らず健全な財務運営を行っていることを意味します。逆に、負債依存度が高い企業は、金利上昇局面や景気悪化時に資金繰りが苦しくなりやすいと考えられます。

さらに、「キャッシュフロー」の欄は、実際に現金がどの程度入ってきているかを確認できるポイントです。黒字決算でも現金が不足している企業は、将来的な資金調達や倒産リスクを抱えていることがあります。

安全性を見るだけでなく、財務の強さが将来の成長投資にどのように活用されるかもチェックすると、より精度の高い投資判断が可能になります。

第7章 「コメント」から読み解く内容

この章では、四季報の中でも投資家にとって非常に重要な「コメント欄」の活用法が説明されています。

四季報のコメント欄は、単なる数字では分からない企業の特徴や、現場取材によって得られた生の情報が凝縮されています。たとえば、「新製品が好調」「海外事業が急拡大」などのポジティブなコメントは、将来的な成長期待が高いことを示唆しています。一方で、「採算悪化」「コスト増」などのネガティブなコメントは、表面上の業績が良くても注意が必要な兆候です。

また、四季報編集部がわざわざコメント欄に書く情報は、数字だけでは表しきれない重要なポイントであることが多いです。過去号と比較してコメントがどう変化したかを追うことで、企業の状況が改善しているのか、悪化しているのかを判断できます。

第8章 株価指標は無視できない

この章では、株価を評価する際に欠かせない各種指標の読み方が解説されています。株価指標は、企業の価値を判断するための物差しであり、これを理解せずに投資を行うのは、羅針盤を持たずに航海するようなものです。

四季報には「PER(株価収益率)」「PBR(株価純資産倍率)」「配当利回り」などの主要な指標が記載されています。PERが低い企業は一見割安に見えますが、成長力が乏しい可能性もあるため、単独での判断は危険です。逆にPERが高い企業は割高とされがちですが、将来の成長期待が織り込まれている場合も少なくありません。

また、PBRが1倍を下回る企業は市場からの評価が低いことを意味しますが、解散価値以上に資産が評価されていない「お宝株」が隠れている可能性もあります。配当利回りは株主還元の目安ですが、高すぎる場合は業績悪化や減配リスクが潜んでいるケースもあります。

指標はあくまで参考値であり、企業の実力や将来性と照らし合わせて総合的に判断することが重要です。

第9章 コード番号から入る会社のデータの見方

この章では、四季報が発売されるタイミングを利用した投資戦略が紹介されています。四季報は年4回発行され、最新情報が市場に出回る日には、多くの投資家が一斉に情報を手にします。その直後は株価が急騰・急落しやすく、短期的な投資チャンスが生まれやすい時期でもあります。

特に注目されるのは「サプライズ情報」です。前回号から大幅に業績予想が上方修正されていたり、成長期待が急上昇するようなコメントが加わると、市場の注目が集まり株価が動きやすくなります。

一方で、下方修正やネガティブ情報が目立つ企業は、発売直後に急落するケースもあります。発売日付近は情報が錯綜しやすく、株価が荒れやすいため、十分な準備と判断力が必要です。

第10章 四季報オンラインを知って、活用しよう

この章では、四季報を実際の投資判断にどう活用するか、その実践的な方法が解説されています。情報をただ読むだけではなく、株価を動かす材料を見つけ、行動につなげることが重要です。

たとえば、四季報の「増収増益」「大幅上方修正」などのキーワードがある企業は、短期的な材料株として動きやすい特徴があります。反対に、「赤字縮小」「再建中」などの表現がある場合は、長期投資家がじっくり拾うチャンスとなることがあります。

さらに、同業他社との比較も欠かせません。同じ業界で突出した成長を見せている企業や、利益率が高い企業は、他の投資家が注目しやすく、株価上昇の可能性が高まります。

重要なのは、四季報をきっかけに情報を深掘りし、自分の投資スタイルに合った銘柄を見つけることです。

終章 最速で注目株情報を得る「欄外」チェック法

最終章では、四季報の中でも多くの投資家が見落としがちな「欄外情報」を使った高速情報収集法が紹介されています。

欄外には、新規上場企業や特集ページ、重要な業界ニュースなどがコンパクトにまとめられており、全体を俯瞰するのに最適です。特に「新興市場の有望株」「次の成長分野」など、まだ市場に広く知られていない銘柄情報が載っていることもあります。

四季報を最初からすべて読むのは膨大な時間がかかるため、まず欄外をチェックし、気になる企業やテーマをピックアップしてから詳細ページに進むと効率的です。この方法を使うことで、他の投資家よりも早く注目株の情報にアクセスでき、先手を打った投資判断が可能となります。

対象読者

この書籍は、株式投資に興味を持ち、より深く学びたいと考えている方々に向けて書かれています。特に、投資を始めたばかりの人から、ある程度経験を積みさらなる成長を目指す中級者まで幅広い層に役立つ内容です。

以下のようなタイプの読者に特におすすめです。

- 四季報を使って銘柄分析したい人

- ファンダメンタルズ分析の基礎を学びたい初心者

- テンバガー狙いの成長株を探したい中級者

- 財務データやチャートの読み方を体系的に学びたい人

- 数字情報に苦手意識あるけど投資を始めたい人

これから、それぞれの読者像に合わせて、本書がどのように役立つのかを詳しく見ていきましょう。

四季報を使って銘柄分析したい人

四季報は、数千社におよぶ上場企業の情報が凝縮された投資家必携のデータブックです。売上高や利益、業績予想、事業内容などが網羅されているものの、ページ数が膨大で情報量が多いため、初心者が最初に手にすると「どの数字を見ればいいのか」「重要な欄はどこか」と迷ってしまいがちです。

本書では、四季報を使いこなすための実践的なステップを、初心者が無理なく身につけられるように解説しています。例えば、まず最初にチェックすべき“注目ページ”や、株価の先行きを考えるうえで重要な指標、企業コメントの読み解き方など、単なる数字の羅列を“投資のヒント”に変える方法を丁寧に紹介しています。

四季報は、ただ眺めているだけでは宝の持ち腐れになりがちです。しかし、この本で紹介する手順を踏めば、情報の海から本当に価値のある企業を見つけ出せるようになります。たとえば、同業他社との比較ポイントを押さえることで、競争力の高い企業を早く見極めることができるようになるでしょう。

ファンダメンタルズ分析の基礎を学びたい初心者

株式投資で失敗する多くのケースは、「株価の値動きだけを見て売買してしまう」ことにあります。実際には、株価は企業の本質的な価値を反映するものであり、その価値を見極める力がファンダメンタルズ分析です。しかし、PERやPBR、ROEなどの専門用語が並ぶと、初心者はまるで外国語を読んでいるような感覚に陥るものです。

本書では、こうした指標をただ暗記するのではなく、意味と使いどころをイメージしやすいように解説しています。例えば「PER=企業の株価が利益の何倍になっているか」を、実際の会社を想定した数字例や図解を用いて説明。数字の裏にある企業の姿を想像できるように構成されています。

この知識を身につけると、目先の株価変動に惑わされず、企業の成長性や安定性を基準に投資判断ができるようになります。「なんとなく安そうだから買う」といった感覚頼みの投資から一歩抜け出し、長期的に利益を積み上げるための“軸”が手に入ります。

テンバガー狙いの成長株を探したい中級者

株価が10倍以上になる“テンバガー”は、誰もが一度は夢見る存在です。しかし、そうした株は偶然見つかるわけではなく、成長ポテンシャルのある企業を正しく評価する分析力が必要です。話題になっている銘柄を追いかけるだけでは、既に割高になっていることが多く、リスクが高まります。

本書では、テンバガー候補となり得る企業を見つけるための着眼点を、具体的な事例を交えて紹介しています。たとえば、「新市場を開拓中の企業」「競合に対して強い技術優位性を持つ企業」など、長期的に株価が伸びる要素を持つ銘柄の特徴を整理しています。また、四季報や決算資料から成長性の“サイン”を見つけ出す方法もわかりやすく解説しています。

こうした知識を活用すれば、単なる人気株を追いかける投資から脱却し、将来の大化け株を“自分の目で選び取る”ことができるようになります。中級者がさらにワンランク上の投資スキルを磨くのに最適な内容です。

財務データやチャートの読み方を体系的に学びたい人

投資を続ける上で、財務データやチャートは“羅針盤”ともいえる重要な道具です。決算書の数字から企業の経営状態を把握したり、チャートから投資家心理やトレンドを読み取ることができれば、根拠のある投資判断ができます。しかし、初心者や中級者でも体系的に学べる場は意外と少なく、独学では部分的な知識しか身につかないケースが多いです。

本書は、財務三表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)を投資にどう活用するかを段階的に解説しています。例えば、「黒字でもキャッシュが不足している企業は危険」といった、数字の見方ひとつで投資リスクを減らせるポイントを具体例とともに紹介。また、チャート分析では単なる“線の読み方”に留まらず、投資家の心理や売買タイミングをつかむ思考プロセスまで踏み込んで解説しています。

これにより、情報を表面的に見るだけでなく、数字やチャートを通じて企業や市場の“本当の姿”を理解できる力が養われます。感覚や噂ではなく、データに基づく投資家として一歩成長できる内容です。

数字情報に苦手意識あるけど投資を始めたい人

「数学が苦手だから投資は無理」と思っている方は少なくありません。しかし、投資で必要なのは複雑な計算能力ではなく、数字が示す意味を読み解く力です。たとえば、売上が増えているのに利益が減っている場合、「コストがかかりすぎているのでは?」と気づくことが大切です。

本書は、数字に苦手意識がある人でも抵抗なく理解できるよう、専門用語を極力かみ砕き、イラストや具体例を使って説明しています。たとえば、企業の利益率を「100円のパンを売って、材料費や家賃を引いたあと何円残るか」という生活に身近な例に置き換えることで、感覚的に理解できるようになります。

このようなアプローチにより、数字を“難しいもの”から“投資のヒントをくれる味方”へと変えることが可能になります。投資初心者が最初の一歩を安心して踏み出せるよう設計された一冊です。

本の感想・レビュー

眼が覚める!変化率の見方

私はこれまで、四季報を読んでも「売上が増えた」「利益が減った」といった表面的な変化しか見られていませんでした。数値の変動はただの結果であって、そこから何を感じ取ればいいのかが全く分からなかったのです。そのため、株を選ぶ際も結局は勘やニュースの話題性に頼ってしまい、数字を深掘りできない自分に不安を感じていました。

そんな中、この本に出会って一番衝撃を受けたのが、変化率の見方がまるで別物に変わったことです。著者は単なる増減を追うだけではなく、「前号比の伸び率」「前年との比較」「四半期ごとの推移のリズム」といった角度から見ることが、将来性を読み解くうえでどれほど重要かを分かりやすく解説しています。

たとえば、利益が微増でも売上の伸び率が急激に加速している場合、そこには事業拡大の兆しが隠れているかもしれない──そんな見方を学んでからは、数字の変化をただの結果ではなく、未来を映す鏡のように捉えられるようになりました。これまで「変化率」という言葉を軽く見ていた自分に気づかされ、読むたびに眼が覚めるような気持ちになりました。

テンバガー銘柄の探し方、ここにあり

株式投資を始めたときから、心のどこかで「テンバガー株を見つけたい」という思いがありました。しかし、現実にはそれがどんな銘柄なのか、どう探せばいいのかまるで見当がつかず、結局は運任せのような買い方しかできませんでした。

この本で大きな発見だったのは、テンバガー銘柄には明確な共通点があること、そしてそのサインが四季報に必ずといっていいほど現れていることを知った点です。著者は、株価が大きく成長していく会社の特徴を「成長率の加速」「事業拡大を示すコメント」「業績予想の大幅修正」といった具体的な要素で示しており、それをどう四季報から拾い上げるかを細かく解説しています。

私はこれまで、四季報を何となくめくって気になる会社を探すだけでしたが、この本を読んでからは“見極める目の軸”ができたように感じています。テンバガーは運ではなく、数字と情報の裏側を読む力で見つけにいくものだという考え方は、自分の投資観を根本から変えてくれました。読むごとに、自分にもまだチャンスをつかむ余地があると勇気をもらえる一冊です。

四季報の逆襲!数字で未来を読む

私は長い間、四季報は「今の会社の状態を確認するための本」だと思い込んでいました。過去の実績や現状の数字を把握するだけで、そこから未来を予想するなんてできるはずがないと考えていたのです。

ところがこの本では、数字の小さな変化を未来につなげる視点が繰り返し語られており、その発想に目を開かされました。たとえば、売上や利益の数字が大きく伸びていなくても、営業利益率の改善や、コメント欄の表現の変化など、未来の成長を予兆するサインは確かに存在するというのです。

読み進めるうちに、四季報は単なる過去の記録ではなく、「未来の地図帳」になり得ると感じるようになりました。数字を読み解き、未来のシナリオを思い描く時間が、ただの情報収集から投資の醍醐味に変わった瞬間です。この本をきっかけに、私は四季報をめくることが楽しみになり、これまでの読み方がいかに浅かったかを痛感しました。

迷える初心者を救う一冊

私は株式投資を始めたばかりの頃、四季報を手に取っても情報量の多さに圧倒され、何をどう見ればいいのかさっぱり分かりませんでした。結局、表紙を開いたまま数ページで挫折してしまうことも多く、「自分には無理かもしれない」と思っていたほどです。

そんな私にとって、この本はまさに救世主のような存在でした。初心者が最初に読むべきページ、見逃してはいけない数字、読み飛ばしていい情報などを、具体的なステップに沿って丁寧に教えてくれます。難しい専門用語も、実際の読み方の流れに沿って解説されているので、無理なく理解できる点がありがたかったです。

一番印象的だったのは、「全部を読む必要はない」というメッセージです。初心者だからこそ、ポイントを絞って読むことで、自信を持って株を選べるようになる──その考え方に救われました。この本がなければ、四季報を読む楽しさを知らないまま投資を諦めていたかもしれません。

コメント読みこそ勝者の技術

私は今まで、四季報の数字ばかりを追ってページをめくっていました。コメント欄は補足情報程度にしか思っておらず、じっくり読むことはほとんどなかったのです。

この本を読んで、コメント欄こそ四季報を使いこなすカギだと気づかされました。著者は、数字では表しきれない企業の動きや兆しが、短いコメントの中に凝縮されていると説明しています。業績の上方修正や新事業の芽、経営陣の姿勢といった要素が、コメントの言い回し一つから垣間見えることもあるというのです。

本書に書かれていた具体的な読み方を実践してみると、同じ銘柄でも数字だけを見ていた時とはまったく違う印象を受けるようになりました。「この会社には伸びしろがある」「慎重に見極めたほうがいい」──そんな感覚がコメントから伝わってくるのです。四季報を読む時間が、ただの作業から深い洞察の時間へと変わったのは、この本のおかげだと心から思っています。

実践派が教える四季報攻略法

四季報の読み方に関する書籍は数多くありますが、この本が他と大きく違うと感じたのは、机上の空論ではなく、実際に投資の現場で使える読み方が徹底的に書かれていることです。私はこれまで、解説書を読んでも結局どう活用すればよいのか分からず、知識が点在するばかりで繋がらない状態が続いていました。

しかし、この本は最初から最後まで、実践を意識したアプローチで構成されています。数字を見る順番や、注目すべきページの探し方、コメントをどう読み解いて次の行動に繋げるかまで、一連の流れが具体的で迷いがありませんでした。読んだ後にすぐ手元の四季報を開き、同じ手順を踏んでみると、今まで気づかなかった情報のつながりが見えてくるのです。

単なる知識を覚えるだけで終わらない、実際の投資行動に直結する内容だったことで、四季報を使いこなす自信が生まれました。実践派ならではの視点が詰め込まれた一冊で、読み終わった後の充実感が強く残りました。

隅々を読む必要はない!効率的戦略

私は以前から、四季報を読み切ろうとするたびに途中で挫折していました。情報量が多すぎて、全ページをじっくり読まなければいけないという思い込みに縛られていたのです。結局、時間ばかりかかって収穫が少ないまま終わることがほとんどでした。

この本を読んで驚いたのは、「全部読む必要はない」というシンプルで力強いメッセージでした。しかも、読み飛ばすべきページと絶対に外せないページの区別を明確に示してくれているため、迷いがなくなります。自分にとって必要な情報だけを効率よく拾う方法が、具体的な手順として書かれている点は非常に助かりました。

読んだ後は、以前のように無理して全体を読もうとするのではなく、重要な部分だけを繰り返しチェックするようになりました。その結果、時間は短縮でき、内容の理解度は格段に上がったと実感しています。効率的に読む方法を知ったことで、四季報が負担から楽しみに変わったのは大きな変化でした。

赤字→復活の銘柄を見抜く眼力

私は株を選ぶとき、どうしても業績が好調な会社にばかり目が向いていました。赤字を出している企業は避けたほうが無難だと思い込み、最初から候補から外していたのです。しかし、この本はその固定観念を覆しました。

著者は、赤字から復活を遂げる銘柄には独特の兆しがあることを、四季報の数字とコメントから読み解く方法で示してくれます。その兆しを見抜ければ、まだ注目されていない段階で将来有望な企業を発掘できる可能性があるのです。読みながら、数字や言葉の微妙な変化の裏に、企業が立て直しを図る力強さが隠れていることを感じ取れるようになりました。

これまで「赤字=投資対象外」と決めつけていた自分が、どれほど大きなチャンスを見逃してきたのかと考えさせられました。四季報を読む目線が一段深くなり、数字の先にある企業の未来像を想像する面白さを知るきっかけになった本です。

まとめ

この記事の締めくくりとして、今回ご紹介した書籍を読んだ際に得られる知識や、その後の行動につなげるための具体的な指針を整理しました。

以下の3つの観点から、読者が理解しやすくなるように解説を進めます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を通じて期待できる主なメリットを一つずつ丁寧に解説していきます。

「会社四季報」を読むスピードと精度が格段に上がる

多くの投資家が四季報を開いたものの、情報量の多さに圧倒され、何を見ればいいのか分からずに終わってしまうことがあります。本書は、四季報のどの項目を重視し、どう読み解けば有望株を効率的に探せるのかを明確に教えてくれます。読む前後で情報整理のスピードが格段に上がり、必要な企業情報を的確に拾えるようになります。

「当たり株」を発見する確率が高まる

本書では、著者が実際に利益を上げてきた“鬼ルール”を惜しみなく公開しています。これらを知ることで、数多ある銘柄の中から将来性のある企業を発見しやすくなり、投資判断の精度が向上します。経験豊富なプロの目線を学ぶことで、初心者でも勝ち筋を見つけやすくなるのが大きなメリットです。

企業分析の視点がプロ仕様になる

四季報のデータをただ読むだけではなく、その背後にある企業の成長ストーリーやリスク要因まで見抜く力がつきます。本書で学んだルールを活用すれば、表面的な数値や業績予想にとらわれず、ビジネスモデルや将来の展開を踏まえた分析ができるようになり、投資判断がより戦略的なものになります。

株式投資で成果を上げるには、情報をただ集めるだけでなく、価値ある情報を“選び取る力”が欠かせません。

本書はその力を短期間で身につけるための実践書であり、四季報を武器にした投資家を目指すなら必読の一冊です。

読後の次のステップ

本書で得られる知識は、読むだけでは本当の力にはなりません。会社四季報を使いこなすスキルは、実際に手を動かし、検証し、失敗と成功を繰り返すことで自分のものになっていきます。

ここでは、本書を読み終えた投資家が、次にどのような行動を取るべきかを具体的に紹介します。

step

1四季報を使った「実践トレーニング」を始める

本書で得た読み方のルールを、実際に四季報を手に取りながら練習することが重要です。気になる銘柄を選び、本書で学んだ注目ポイントを順に確認していくことで、知識が実用的なスキルとして定着していきます。最初は時間がかかっても、繰り返すうちにプロ並みのスピードで有望株を見つけられるようになります。

step

2自分だけの「有望株リスト」を作成する

実際に四季報を読み進める中で、成長性や収益性が高いと感じた銘柄をピックアップし、自分だけの投資候補リストを作りましょう。本書の100則を照らし合わせながら評価していくことで、理論と実践が融合した独自の視点を確立でき、他の投資家と差をつけることが可能になります。

step

3少額投資で「検証と改善」を繰り返す

理論を身につけ、候補銘柄を選定したら、実際に少額から投資を試みることで理解がさらに深まります。投資結果を振り返り、本書のルールがどの程度有効だったかを検証し、改善点を見つけていくことが、経験値を積み上げる最短ルートです。机上の学びをリアルな投資経験へとつなげることが、資産形成のスピードを加速させます。

本書の内容を最大限活かすには、知識を“読むだけ”で終わらせず、四季報を実際にめくり、仮説を立て、投資を実行し、結果を分析するというサイクルを繰り返すことが大切です。

これを習慣化できれば、四季報を使いこなす投資家への道がぐっと近づきます。

総括

本書『株「会社四季報」の鬼100則』は、単なる読み物ではなく、投資家としての思考を変える実践書です。100のルールは、膨大な情報の中から価値ある銘柄を素早く見抜くための道標となり、投資判断に迷いを減らすための明確な基準を与えてくれます。これまで感覚や勘に頼っていた投資が、数字とロジックに基づいた分析へと変わることで、リスクを抑えつつ利益を狙う戦略が立てられるようになります。

さらに、この本を通じて得られるのは単なる「四季報の読み方」だけではありません。著者が培ってきた経験則を学ぶことで、相場全体を俯瞰し、景気の波や業界動向を冷静に判断できる視点が養われます。結果として、投資の不安要素が減り、自分の手で将来の資産形成をコントロールできるという自信が芽生えます。

この本を一読しただけで終わらせるのは惜しいほどの内容です。何度も繰り返し読み返し、実際の四季報と照らし合わせることで、知識は技術に変わります。そして、四季報を武器にできたとき、あなたは市場に左右される投資家ではなく、主体的にチャンスをつかむ投資家へと進化しているはずです。

本書の真価は、100のルールを暗記することではなく、実践の中で“自分の投資ルール”へと昇華させる点にあります。

使い込むほどに、この一冊は投資家の頼れる羅針盤となるでしょう。

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめ書籍

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 会社四季報公式ガイドブック 改訂版

- エミン流「会社四季報」最強の読み方

- 伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版

- 世界一楽しい! 会社四季報の読み方 小説のようにハマり、10倍儲かる!

- 「会社四季報」速読1時間で10倍株を見つける方法

- 会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方

- 「会社四季報」最強のウラ読み術

- 会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業

- 株「会社四季報」の鬼100則

- 株で勝つ! 会社四季報超活用法