「会社四季報って、分厚くて数字ばかりで何から読めばいいのか分からない…」

そんな悩みを抱える投資初心者やビジネスパーソンに朗報です。

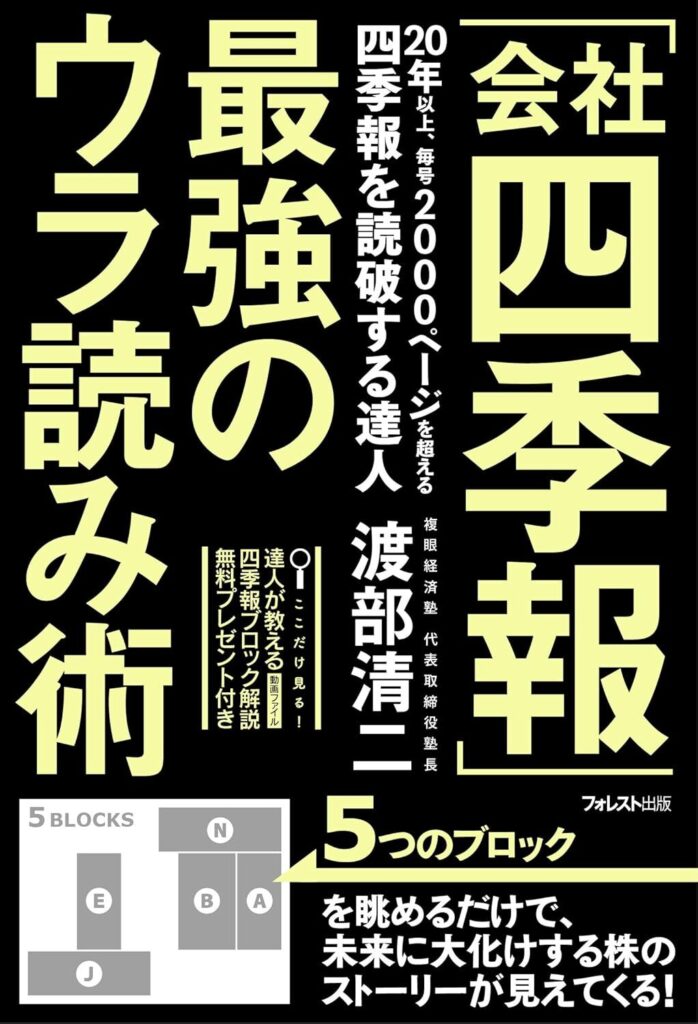

本書『「会社四季報」最強のウラ読み術』は、20年以上にわたり四季報を読み続け、全84冊を読破した“企業分析の達人”渡部清二氏による、画期的な読み方指南書。膨大な情報を「ABEJN」という5つのブロックに絞って読むことで、企業の現在・過去・未来を見通し、テンバガー(10倍株)の原石を発見する力が身につきます。

PER(株価収益率)では見抜けない本質、記者コメントに隠された成長の兆し、そしてチャートに頼らず未来を読む視点。

投資家だけでなく、就活生や営業担当者、経営企画の担当者にも役立つ“読む技術”がこの一冊に凝縮されています。

「四季報を制する者は、企業を制す」――数字の奥にある物語を読み解く、新しい四季報活用の旅が、ここから始まります。

合わせて読みたい記事

-

-

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

「会社四季報を買ってみたものの、ページを開いても何が書いてあるのかさっぱり分からない…」そんな悩みを抱えている投資初心者は少なくありません。四季報は上場企業の情報がぎっしり詰まった、まさに“投資家のバ ...

続きを見る

書籍『「会社四季報」最強のウラ読み術』の書評

この本は、『会社四季報』という膨大な情報の塊を、どうすれば投資や企業研究に効率よく活用できるのかを教えてくれる一冊です。ただ四季報を眺めるのではなく、どこに注目すべきか、どんな情報が将来の成長株のヒントになるのかを、体系的かつ具体的に解説しています。

以下の4つの観点から、この本の魅力や価値を深掘りしていきます。

- 著者:渡部 清二のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれについて詳しくご紹介していきます。

著者:渡部 清二のプロフィール

渡部清二氏は、1967年生まれ、富山県出身の投資教育者・実務家です。筑波大学で工学を学び、1990年に野村證券に入社。その後22年間にわたり、個人・法人を問わず顧客に投資助言を行う営業職を務めました。

この間、彼が独自に磨き続けていたのが「会社四季報の読破」です。四半期ごとに発行される同誌を1冊も欠かさず隅から隅まで読み続け、その数は20年以上で累計84冊以上にも上ります。四季報を単なるデータブックではなく「企業の人格を知る羅針盤」として使いこなす読み方を独自に編み出しました。

2013年に野村證券を退職後、四季リサーチ株式会社を設立。2016年には「複眼経済塾」を開講し、代表取締役塾長として投資初心者からベテランまでを対象に、企業分析と市場の見方を教え続けています。

メディア出演も多数で、テレビ東京「モーサテ(モーニングサテライト)」や日本経済新聞など、各種メディアでコメントや解説を行っており、業界内でも「四季報を最も深く読む男」として知られています。

本書の要約

『「会社四季報」最強のウラ読み術』は、全3700社以上の企業情報を収録する「会社四季報」を効率的に読み解くための方法論を体系的にまとめた書籍です。

会社四季報は、全体が14の情報ブロックに分かれていますが、著者はその中でも「ABEJN」と呼ばれる5つのブロックだけに注目するべきだと説きます。具体的には:

- A:企業の特色や変化を簡潔に示した「特色欄」

- B:記者によるコメントが書かれた「業績予想・記事欄」

- E:自己資本比率やキャッシュフローなどの「財務・株式情報欄」

- J:売上高・営業利益などの「業績欄」

- N:株価チャートやバリエーション指標を示す「指標欄」

これらのポイントだけを押さえれば、膨大な情報を読み解く時間と労力を大幅に減らしながら、企業の実態や将来性を把握できるといいます。

特徴的なのは、「PER(株価収益率)」のような一般的な指標だけではなく、「PEG(成長性を織り込んだPER)」や「PSR(売上高に対する株価倍率)」といった、より成長性に着目した分析手法を使うこと。これによって、今は注目されていないが、今後大きく飛躍する可能性のある“原石企業”を見つけやすくなります。

本書の目的

この本の目的は、投資家やビジネスパーソンにとって「会社四季報を使って、どんな企業に注目すべきか」を判断できるようになることです。

多くの人が、四季報に載っている数字や専門用語の羅列に圧倒され、「どこを見ていいのか分からない」「プロしか使えない」と感じてしまいます。しかし、著者は明快に語ります。「全部読まなくていい。重要なポイントだけ押さえれば、誰でも使いこなせる」と。

たとえば、自己資本比率を見ることで企業の財務健全性が分かり、営業利益の推移を見れば稼ぐ力がつかめる。PEGやPSRは、株価がその企業の成長に対して適正かどうかを知る手がかりになります。こうした「指標の意味を知る」ことこそが、この本の核心です。

また、企業分析は投資に限らず、就職活動や取引先調査、業界研究などあらゆるビジネスシーンでも応用可能です。本書の手法を身につければ、単に「数字が読める人」ではなく、「数字から戦略を読み取る人」へと進化できます。

人気の理由と魅力

本書が読者に広く支持されている理由は、大きく分けて3つあります。

1つ目は、情報量の多さを“武器”に変える視点の明快さ。誰もが抱える「読み切れない」「難しすぎる」といった悩みに対して、読むべき箇所を限定し、読み方を明文化することで、四季報を“誰でも使えるツール”に変えています。

2つ目は、定量だけでなく「定性情報」にも着目する点です。特にBブロックの“記者コメント欄”は、企業の戦略や雰囲気、見通しなど、数字には表れないニュアンスを含んでおり、そこから健全性や成長性の「兆し」を読み取る手法が紹介されています。まるで企業と“対話する”ように読み進めるこの姿勢が、多くの読者に新鮮な驚きを与えています。

3つ目は、株価の安さではなく「伸びしろ」を重視するスタンス。よくある「PERが低い=割安=買い」という短絡的な判断を否定し、「今は評価されていなくても、将来市場が評価する企業」を探す手法を説いています。これは、ピーター・リンチの投資哲学にも通じる考え方で、著者の経験に裏打ちされた深みのある見方です。

本の内容(目次)

この書籍は、初心者にもわかりやすく、かつ経験者にも実践的に使える構成となっています。大きく5つの章で構成され、それぞれのパートが四季報をどう活かすかという異なる切り口から書かれています。

以下のような章立てで、段階的に理解と実践力を高められるよう設計されています。

- 第1章 「会社四季報」は、世界でも類を見ない独自視点から生まれた

- 第2章 「会社四季報」を読み始める前に知っておきたい裏ワザ

- 第3章 5つのブロックだけを見る、「会社四季報」 ウラ読み術

- 第4章 「会社四季報」で過去から今を学び、今から未来の仮説を立てる

- 第5章 投資家として企業の人格を知る

それぞれの章で扱われているテーマは異なりますが、通底するのは「企業を深く知る力を育てる」という視点です。

単なる数字の読み方ではなく、“企業を立体的にとらえる感覚”が自然と身につく構成になっています。

第1章 「会社四季報」は、世界でも類を見ない独自視点から生まれた

本章では、四季報というメディアの特殊性と、それを活用する意義が紹介されています。

「会社四季報」は、東洋経済新報社が発行する株式投資情報誌ですが、内容は単なる投資指標の羅列ではありません。掲載されているのは、証券コードや企業名、業種だけでなく、事業内容、業績予想、財務情報、株価指標、そして記者による定性的コメントまで多岐にわたります。この情報量と網羅性は世界でも類例がなく、まさに“企業情報の集大成”とも言えます。

著者の渡部清二氏は、自ら「四季報読破」という独自の手法を確立し、全ての企業を読むことで市場全体の動向を把握してきました。これは、個別企業を見る視点と同時に「世の中の流れ」をつかむための訓練でもあります。

さらに、四季報を何冊も読み込んでいくうちに、コードの一定番台に高成長企業が偏っていたり、特定の業種にテンバガー候補が集まっていたりといった“気づき”が生まれると著者は述べています。こうした発見は、数字の積み重ねと地道な観察から導き出されるものであり、データを超えた感覚的な理解の領域です。

第2章 「会社四季報」を読み始める前に知っておきたい裏ワザ

この章は、実際に四季報を開く前に知っておくと得をする“事前知識”が満載です。

まず紹介されているのが、企業分析に必要な基礎指標──自己資本比率、ROE、PBRなどの意味と使い方。それぞれの指標が何を表し、どう評価すればいいのか、初心者向けにも噛み砕いて解説されています。

さらに重要なのは「視点の持ち方」。企業の将来性を評価するには、単に現在の業績を眺めるだけでは不十分で、過去の実績からどのように“物語”を描けるかが鍵となります。この“妄想力”とも呼べる力は、著者が重視する思考法のひとつであり、成功した投資家たちも共通して持っていた能力だといいます。

加えて、アナリストではなく現場の記者が書いたコメントの活用も推奨されています。これは、企業の“空気感”を伝える貴重な定性情報であり、業績数字には現れない「兆し」を見抜く手がかりになります。

第3章 5つのブロックだけを見る、「会社四季報」ウラ読み術

ここでは本書の核とも言える「ウラ読み術」が紹介されます。14ある情報ブロックのうち、特に重要な5つ(A・B・E・J・N)に絞って、効率的かつ的確に企業を評価する方法が解説されています。

- Aブロック(証券コード・社名・特色)

企業の基本情報や特徴が集約されています。「特色」欄は企業の強みや変化が凝縮されており、例えば「海外売上比率が増加」「EV関連に新規参入」など、成長の芽を発見できる欄です。 - Bブロック(記者コメント)

現場記者による記事が並びます。ポジティブワード(「伸び悩みから脱却」「積極的に展開」など)や、ネガティブワード(「低調継続」「業績鈍化」など)に注目することで、企業の本質を見抜けます。 - Eブロック(財務・キャッシュフロー)

企業の継続性や健全性を数字で見抜くためのパートです。自己資本比率やフリーキャッシュフローを確認することで、倒産リスクや財務基盤を判断します。 - Jブロック(売上高・営業利益)

企業の成長力を見る上で必須の数字です。売上高の伸びが続いているか、営業利益率が改善しているかをチェックすることで、ビジネスモデルの進化を読み取れます。 - Nブロック(チャート・指標)

チャートや株価指標の読み方も独自です。著者は「PER(株価収益率)」ではなく、「PEG(成長調整PER)」や「PSR(株価売上高倍率)」といった、成長性を織り込んだ指標のほうが本質に近いと主張します。

第4章 「会社四季報」で過去から今を学び、今から未来の仮説を立てる

この章では、企業の歴史から学ぶ姿勢と、未来を想像する力がテーマです。

著者は、ホンダやソニー、ファナックといった製造業を例に、日本企業の成長の軌跡を読み解いていきます。さらに、世界的に「メイド・イン・ジャパン」が再評価されている流れの中で、過去から未来へどう企業が進化するかを考察します。

本章のハイライトは、「気づきのテーマ」として紹介される9つの視点です。たとえば「アナログ×デジタルの融合」「無人化・省人化」「体験型の価値提供」などは、今後の成長産業を見極めるヒントとなります。

また、「仮説から銘柄選び」へと繋がる投資アプローチも重要です。四季報を使って思考を深め、「この企業なら時代の変化に乗れる」という確信をもって投資判断ができるようになります。

第5章 投資家として企業の人格を知る

最終章では、企業の“中身”をもっと深く知るためのアプローチが語られます。

企業分析といえば財務や業績をチェックするのが定番ですが、それだけでは見えてこないものもあります。著者は「株主総会に出席する」「創業地を訪ねる」「工場やオフィスを実際に見る」などの実体験を通して、企業の人間味や風土に触れることを勧めています。

その理由は、数字の裏側にある「理念」や「文化」、さらには「経営陣の誠実さ」まで読み取ることができるからです。

印象的なのは、セイコーの事例です。かつての天文学的技術である「水運儀象台」の再現プロジェクトに関わった技術者たちの姿から、単なる営利企業を超えた“使命感”が伝わってきます。

対象読者

『「会社四季報」最強のウラ読み術』は、株式投資の世界に足を踏み入れたばかりの方から、企業分析のプロを目指すビジネスパーソンまで、幅広い層に対応した実践書です。

とくに以下のような方々にとって、本書は強力な「武器」となります。

- 株式投資の初心者

- テンバガー銘柄を狙いたい中級投資家

- 企業分析スキルを高めたい就活生

- 四季報を読んでも内容が頭に入ってこない人

- ビジネスパーソンとして企業理解を深めたい人

それぞれの立場に合わせて、どのように本書が役立つのかを具体的に見ていきましょう。

株式投資の初心者

投資に興味はあるけれど、「どの企業の株を買えばいいのかわからない」「何を基準に選べばいいのかイメージが湧かない」——そんな悩みを抱える初心者にとって、本書は心強いナビゲーターになります。

本書では、企業の“入り口情報”を知るために、四季報の「Aブロック(特色欄)」を活用する方法を提案しています。ここには、その企業がどのような事業を展開しているのか、何が強みなのかが簡潔に書かれています。たとえば、「国内トップシェア」「海外展開を加速」などの表現から、企業の方向性が自然と読み取れます。

さらに、記者コメントが記載される「Bブロック」も初心者におすすめです。ここでは、数字に現れにくい“企業の雰囲気”や“将来の見通し”が、わかりやすい言葉で表現されているため、読み進めやすくなっています。

テンバガー銘柄を狙いたい中級投資家

「一通り投資の基礎は学んだ。次は大きく伸びる銘柄を探したい」と思い始めた中級者にとって、この本は次のステージへ進むための設計図になります。テンバガー(株価が10倍に跳ね上がる企業)を見つけ出すためには、単なる株価の安さではなく、将来性を読み解く洞察が求められます。

著者・渡部清二氏は、20年以上にわたり四季報を精読し続け、成長企業が共通して持つ“兆し”を発見してきました。たとえば、「特色欄に現れる事業のシフト」「営業利益と売上高の推移」「記者のコメントににじむニュアンス」など、数字の背後にある“動き”を読む力が鍛えられます。これにより、他の投資家より一歩早く、未来を感じ取ることが可能になります。

企業分析スキルを高めたい就活生

就職活動において、「企業研究」は重要なポイントですが、多くの就活生はホームページや就職サイトの情報に頼りがちです。そこには当然ながら“ポジティブな情報”しか掲載されていません。だからこそ、四季報を読むスキルを持っている就活生は、圧倒的に有利になります。

たとえば、特色欄や業績コメントから、会社の成長戦略や課題、財務の安定性などを読み取れるようになれば、面接での質問の切り口や志望動機の説得力が一気に増します。四季報には、記者が現場で得た一次情報が載っており、企業の“今”を正確に捉える助けになります。

四季報を読んでも内容が頭に入ってこない人

「毎回買うけど結局読まずに終わる」「文字が多すぎて集中できない」——四季報を前にしてそう感じている人には、本書が解決策を与えてくれます。

著者は、全ページを読む必要はないと明言します。読むべきは14のブロックのうち、A・B・E・J・Nの5つだけ。その中でも、特に“ここだけ見ればいい”というポイントが明確に示されているため、読むべきページ数もぐっと減ります。

また、専門用語や難しい表現についても、本書では日常的な言葉に言い換えたり、図解を用いた説明がされており、理解しやすい構成になっています。

ビジネスパーソンとして企業理解を深めたい人

営業職や企画職など、企業と関わるすべてのビジネスパーソンにとって、「相手を知る力」は成果を左右する重要なスキルです。本書は、四季報をビジネスツールとして活用する方法を明快に教えてくれます。

たとえば、商談先の企業の特色をAブロックで確認すれば、業界内での立ち位置や強みがわかります。さらに、Bブロックで将来的な戦略や直近の動向を押さえることで、より的確な提案や交渉が可能になります。

また、市場全体の流れを「業種別業績展望」や「市場別決算集計表」から読み取ることで、業界トレンドを把握した上での戦略立案にも役立ちます。

本の感想・レビュー

投資は“情報の読み方”がすべて

投資の世界においては、「何を知っているか」よりも「どう読み取るか」の方が、結果を左右する——この考えに賛同される方は多いと思います。私自身も金融の現場に身を置いている人間として、データそのものよりも「読み解き方」に価値があることを日々痛感しています。

その点で、本書の内容は実に理にかなっており、投資情報の使い方に一つの“設計思想”を与えてくれました。単なる情報の受け手ではなく、解釈の主体として四季報を活用する。AからNまで14あるブロックのうち、あえて5つに絞って読み込むアプローチも合理的で、時間効率の面でも実践的です。

とりわけ興味深かったのが、「コメント欄の語調から記者のニュアンスを掴む」という記述です。これは、ファンダメンタルズ分析の枠組みを超えた“情報の奥行き”に目を向ける技術であり、読者のリテラシーを引き上げてくれます。このような視点を知ることで、四季報は単なる情報誌から「戦略ツール」へと昇華するのだと、強く感じました。

PER神話からの脱却

最初に株の勉強を始めたとき、PER(株価収益率)という言葉があちこちで出てきて、自然と「PERが低ければお買い得」という思い込みが自分の中にできてしまっていました。でも、この本を読んで、その見方がとても偏ったものであると気づかされました。

著者の渡部さんは、PERが万能の指標ではないことを繰り返し強調されています。そして、むしろPERだけで企業を判断してはいけない理由を、わかりやすい言葉で丁寧に解説してくれています。かわりに登場するのが、PEG(株価収益率と成長率のバランス)やPSR(売上高に対する株価)といった指標。最初は少し難しそうに感じましたが、実際の読み方がきちんと例示されていて、思っていたよりずっとスムーズに理解できました。

なにより印象的だったのは、「成長性を見るなら、安い銘柄よりも未来を描ける銘柄を探すべきだ」という考え方です。数字にとらわれすぎず、背景を読み取ることの大切さを知り、投資への向き合い方が変わりました。

Aブロックから企業が見えてくる

仕事柄、上場企業の情報に触れる機会は多いのですが、四季報のAブロックがこれほど深い読み物であるとは思っていませんでした。本書で紹介されている「Aブロックのウラ読み術」は、非常に汎用性が高く、投資家だけでなくビジネスパーソンすべてに価値あるスキルだと感じます。

とくに【特色】欄は、企業が何を主軸にしているのか、どの市場を相手にしているのか、その変化が端的に表れる部分。実際、同じ企業でも数年前と今とで文言が変化していることもあり、それが成長や再編のヒントになるという視点には唸らされました。

また、業界ごとに比較して読むことで、同じセクター内でも差別化の軸が見えてくるのも面白いところです。これほど多くの情報が、たった数行に詰め込まれているのだと知り、今後のリサーチにも大きな武器となりました。

“記者コメント”の味わい方

私は理屈よりも「言葉の雰囲気」に惹かれるタイプなので、四季報における記者コメントは、数字よりもよく読むパートでした。しかし、これまでなんとなく感覚で読んでいたそのコメントが、実は非常に戦略的に読むべき内容であることを、本書で初めて認識しました。

とりわけ「語尾」や「副詞」に込められたニュアンスを拾うことで、企業に対する記者の評価が見えてくるという視点は、文章好きの私にとってはとても興味深かったです。「なお」「一方で」といった言葉の使われ方に注目することで、単なる情報の列挙ではなく、裏側にある意図や警戒感までも読み取れるようになります。

また、同じ記者による継続的な表現の変化を見ることができれば、企業のフェーズの変化までも察知できるようになり、四季報が“連載小説”のように感じられる瞬間がありました。この読み方ができるようになったことで、投資における情報収集が、ぐっと楽しくなった気がします。

財務数値が語る“経営の哲学”

私は簿記と財務諸表の勉強をしていることもあり、これまで四季報を見るときは「数字だけを追うクセ」がありました。自己資本比率、PBR、キャッシュフローといった項目を定型的に確認するだけで、それ以上の意味を読み取るという発想には至っていなかったのです。

しかし本書では、そうした財務数値の裏にある「経営者の意志」や「企業文化」までもがにじみ出る、という視点が提示されており、それが自分にとって非常に新鮮でした。たとえばキャッシュフローの構成から、企業が内部資金を重視しているのか、外部資金に依存しているのかが見えてくるという解説には強い説得力がありました。

数字の羅列を「企業の履歴書」ではなく「企業の哲学」として読む。そんな読み方ができるようになることで、私は数字の読み手ではなく、意味の読み手へと一歩踏み出すことができた気がします。財務諸表と向き合う目線が変わったという意味で、この本はとても大きな一冊になりました。

ビッグピクチャー思考が身につく

情報過多の時代にあって、何をどう関連づけて捉えるかという「視座の高さ」は、すべての職種に必要だと思っています。そうした点で、本書における「経済活動のビッグピクチャーを見る」という観点は、投資の枠を超えて思考法の訓練になると感じました。

著者が示すように、3700社もの上場企業の動きを俯瞰する中で、業界ごとのトレンドや社会構造の変化が見えてくる。そのプロセスを積み重ねることで、単なる個別企業の動向ではなく、「経済全体の流れ」を捉える力が育まれていくのです。

この感覚は、マーケティングや企画の仕事においても非常に役立ちます。四季報という専門誌を通してマクロとミクロを同時に行き来する思考ができるようになるという点で、本書は思考の訓練書としても読む価値があると強く思います。

ピーター・リンチの再発見

私はピーター・リンチの著作を読み込んできた世代なので、本書の中で彼の思想と四季報活用法が重なるくだりには、深い共感を覚えました。とくに「テンバガー(10倍株)」を探すというテーマに対して、本書は非常に実用的なガイドを提供してくれています。

リンチは「身の回りから企業を探す」ことを重視しましたが、それを裏打ちする材料として四季報の5つのブロック(ABEJN)を読み込むことで、より客観的な裏付けが可能になる。その点において、本書はリンチ理論の現代版アップデートとでも言うべき内容だと感じました。

四季報を通して企業の健全性や継続性、そして成長性を見抜くという本書の主張は、長年の投資家としても非常に納得のいくものでした。古典的な投資哲学と最新の実務的視点とが融合した、骨太な一冊です。

五感で読む四季報

これまで『会社四季報』を読むときは、どこか義務感のようなものに支配されていました。数字が羅列された白黒の紙面に圧倒され、読み解くというより“処理する”ような感覚だったのです。しかし、本書『「会社四季報」最強のウラ読み術』を手にしてからは、まるでその紙面に色彩が加わったかのような印象を受けました。

渡部清二氏は、「四季報を五感で読む」という表現こそ使っていませんが、それに近い深い読み方を指南してくれます。なかでも印象的だったのが、【特色】欄に記された文章のひとつひとつに注目しながら、企業の「今」の姿を感じ取っていく手法です。これは単に言葉を追うのではなく、その背後にある企業の息遣いを感じる作業であり、読書というよりも対話に近い感覚でした。

今では、毎号届く四季報を開くたびに、その企業が語りかけてくるような錯覚さえ覚えます。読み方ひとつで、こんなにも情報の質と解像度が変わるのかと、あらためて「読む」という行為の奥深さを思い知りました。

まとめ

本書を読了した後、読者がどのような変化を得られるのか、またどんな行動を起こすべきか、最後に整理しておきましょう。

以下の3つのポイントに沿って確認すれば、この一冊の価値と活かし方が明確になります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの観点から、自分にとっての学びを深掘りし、実生活や投資判断にどう応用できるかを見つめ直してみてください。

得た知識を行動に落とし込むことで、単なる読書体験を「資産」に変えることができます。

この本を読んで得られるメリット

本書から得られる主な効果は、次のような観点から整理することができます。

情報の取捨選択ができるようになる

膨大なデータが掲載された「会社四季報」から、本当に注目すべき箇所だけを抜き出すスキルが身につきます。著者は全14ブロックのうち、A・B・E・J・Nの5ブロックに絞って読み込む方法を提案しており、これにより「全部読む必要がある」という先入観から解放されます。情報の洪水に溺れず、効率よく判断できる視点が得られるのは、初心者にとって特に大きな安心材料となるでしょう。

定性・定量を統合した企業分析ができる

数値的な情報(定量分析)と文章的な観察(定性分析)を組み合わせて判断する力が自然と磨かれます。四季報のコメント欄には記者による生の観察が反映されており、そこに現れる言葉から企業の健全性や成長性を読み取るトレーニングができます。表に出ない企業の“気配”を読む力は、他の投資家と差をつける最も重要な要素となります。

投資判断にストーリー性を持てるようになる

本書は、数字をただ追うだけでなく、そこに物語を見出す想像力の大切さを教えてくれます。たとえば、特色欄に「自社開発」「国内一貫体制」などとあれば、その背景にはどのような経営戦略があるのかといった考察につなげられます。数字が語るものだけでなく、語られない裏側まで想像できるようになると、投資は単なるギャンブルではなく“企業との対話”に変わります。

社会を見る視野が広がる

企業を理解するということは、ひいては日本経済の縮図を理解することにつながります。上場企業約3700社を横断的に分析するというアプローチは、個別株の知識にとどまらず、業界構造・地域経済・国際競争などのマクロ的視野にも及びます。これはビジネスパーソンや学生にとっても、将来に役立つ極めて実用的なリテラシーです。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、単に知識を得ただけで満足するのではなく、実際の行動に移すことが真の成長に繋がります。実践に結びつけてこそ、『「会社四季報」最強のウラ読み術』は真価を発揮します。

以下では、読後の取り組み方を具体的なステップに分けてご案内します。

step

1実際に四季報を開き、ABEJNブロックだけ読んでみる

知識の定着は、実際に手を動かすことで促進されます。著者が推奨する5つのブロック(A・B・E・J・N)だけをピックアップして、1社でもいいので読み込みを始めてみましょう。初めからすべてのページを網羅しようとせず、「この会社は面白そう」と感じる企業からスタートするのが継続のコツです。読み慣れることで、自然と読み解くスピードも上がってきます。

step

2自分なりの「注目キーワード」や「判断軸」をメモして蓄積する

四季報に記載されている情報は、読み飛ばすと見逃してしまう「兆し」が数多くあります。そのため、特色欄やコメントから拾った印象的な言葉、財務指標の変化などを簡単なメモで記録し、後から比較できるようにしておくと効果的です。これは投資に限らず、企業の研究や将来性の予測を行う際の大きな武器になります。

step

31〜3か月後に、自分の仮説がどうなっていたかを検証してみる

「この企業は伸びそう」「ここは業績が悪化しそう」といった自分なりの見立てを持ったなら、それが正しかったかどうかを一定期間後に振り返ってみましょう。株価の推移、業績発表、ニュースなどから答え合わせをすることで、分析精度が磨かれていきます。これは単なる知識習得を超えた、仮説検証型の思考訓練となります。

step

4応用編として、自分だけのテンバガー銘柄リストを作ってみる

ある程度読み方に慣れてきたら、著者が紹介するように、自分なりの「テンバガー候補」を見つけ出す挑戦をしてみましょう。PERやPBRといった財務指標だけに頼らず、特色や事業内容、コメントからの将来性を根拠として選定することがポイントです。実際に投資するかどうかは別として、自分でリストを作るという作業は、飛躍的に理解を深めてくれます。

総括

書籍『「会社四季報」最強のウラ読み術』は、単なる投資本ではありません。著者・渡部清二氏が20年以上にわたって積み重ねてきた実践的な知識と経験をもとに、四季報という“情報の宝庫”をいかにして読み解き、活用するかを徹底的に解説しています。

本書の魅力は、数字や指標を表面的に追いかけるのではなく、企業の“内面”を深掘りする姿勢にあります。とくに、14ある情報ブロックの中でも重要度の高い5つ(ABEJN)に焦点を当てたウラ読み術は、時間効率と情報価値の両立を図る投資家にとって極めて有益な方法論です。

また、数字と文章を往復しながら「企業の人格」を読み取るという視点は、投資を通じて企業を見るだけでなく、社会全体を見渡す目線の獲得にもつながります。これは投資家のみならず、就活生やビジネスパーソンにとっても大きな示唆を与えるものです。

四季報という“武器”の使い方を本質的に学ぶことで、読者は情報を受け取る側から、自らの判断軸で未来を見通す側へと進化できます。

この本の読み方を身につけた人は、もう表面的なニュースやランキングだけで企業を判断しなくなるでしょう。

企業を「知る」、そして未来を「描く」。その力こそが、投資においても仕事においても、本質的な価値をもたらします。

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめ書籍

会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会社四季報の読み方が分かるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 会社四季報公式ガイドブック 改訂版

- エミン流「会社四季報」最強の読み方

- 伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版

- 世界一楽しい! 会社四季報の読み方 小説のようにハマり、10倍儲かる!

- 「会社四季報」速読1時間で10倍株を見つける方法

- 会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方

- 「会社四季報」最強のウラ読み術

- 会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業

- 株「会社四季報」の鬼100則

- 株で勝つ! 会社四季報超活用法