年金生活に入ったり、定年退職を迎えたりすると、多くの人が「自分は確定申告をしたほうがいいのだろうか?」という疑問に直面します。

会社員の頃は年末調整で完結していた税金の手続きが、退職後は自分で判断しなければならないため、不安を抱くのは当然です。

特に、医療費・社会保険料・寄附金控除など、申告すれば戻ってくる可能性があるお金を知らずに損してしまうケースは少なくありません。

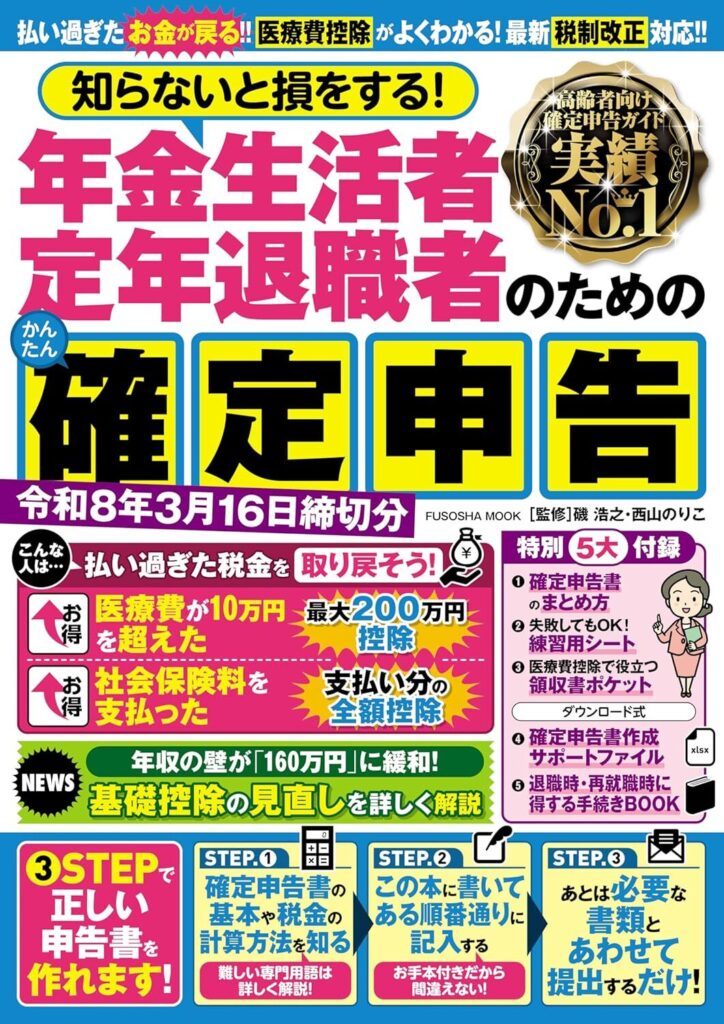

そんな不安や疑問に応えてくれるのが、『知らないと損をする! 年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』です。

本書は、最新ルールにしっかり対応しながら、難しく見える確定申告を「3ステップ」でできるようにやさしく導いてくれる実用書です。

税金の基礎から控除の活かし方、申告書の書き方まで、申告初心者がつまずきやすいポイントを丁寧に解説し、無理なく理解できる構成になっています。

また、本書には「計算を自動化できるサポートファイル」や「練習用シート」、医療費控除に役立つ「領収書ポケット」など、実際に申告する際に助かる5つの付録もセットになっています。

令和8年3月16日の締切に向けて、“戻るお金”を取りこぼしたくない人にとって、この一冊はまさに心強い味方となるでしょう。

これから確定申告に挑戦する方にこそ手に取ってほしい一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

確定申告の書き方が分からない人におすすめの本 10選!人気ランキング【2026年:令和8年】

確定申告の季節になると、「どこから手をつければいいの?」「毎年なんとなく済ませているけれど、本当にこれで合っているのかな?」と不安になる方は多いものです。 特に初めての人にとっては、専門用語や計算が多 ...

続きを見る

書籍『知らないと損をする! 年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』の書評

このパートでは、「この一冊を信じていいのか?」という読者のいちばん大きな不安に答えるために、作り手のバックグラウンドと本の中身を立体的に眺めていきます。どんな専門家が関わっているのか、どんな構成で何を教えてくれるのか、そしてなぜ多くのシニア世代から選ばれているのか――という順番で整理していくイメージです。

まず、これから掘り下げるトピックを一覧しておきます。

- 著者:磯浩之のプロフィール

- 著者:西山のりこのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

以下、それぞれを順に見ていきながら、「年金生活者・定年退職者のための確定申告本」としての信頼性と実用度をチェックしていきましょう。

著者:磯浩之のプロフィール

磯浩之氏は、2010年に自身の名を冠した税理士事務所を立ち上げ、長年にわたり中小企業・個人事業主・フリーランスの税務支援に携わってきた実務派の専門家です。特に、相談者の多くが抱える「税金のことはよく分からない」「聞きづらい」という心理的な壁を取り除くために、専門用語をかみ砕き、使う人の視点に立ったサービス設計を行ってきました。税務サービスの“見える化”や“回答スピードの速さ”にこだわる姿勢は、従来の税理士像とは一線を画すものと言えます。

事務所を運営するなかで、法人税の申告、消費税対応、源泉徴収、さらには相続税の申告や遺産整理といった個人領域まで幅広く扱い、どの分野でも実務に精通してきました。特に相続や退職金の相談に触れる機会が多く、高齢者や定年退職を迎えた人に特有の「税とお金の悩み」を数多く解決してきた経験が、本書の監修にも活かされています。

また、税制改正への対応にも積極的で、制度が変わるたびに相談者の申告内容がどのように影響を受けるかを丁寧に解説してきました。税務の世界は毎年のように仕組みが変わるため、常に最新知識を扱わなければ正しい判断ができません。磯氏は現場の第一線でこのアップデートを続けてきた専門家であり、本書のように「最新ルールに対応した」実務ガイドの監修者として信頼性が高い理由がそこにあります。

税理士でも、企業の経理を専門にしている人と、年金受給者・退職者の相談を数多く扱う人では“見る視点”がまったく異なります。

磯氏は後者に強い専門家であり、本書の対象読者と非常に相性が良いと理解しておくと内容がスムーズに頭に入ります。

著者:西山のりこのプロフィール

西山のりこ氏は、税理士・行政書士としての資格に加え、経営学修士(MBA)を取得している点が特徴の専門家です。大学院で経営と会計を体系的に学んだあと税理士として活動を開始し、税理士法人の立ち上げや経営支援コンサルティング会社の代表として、多くの事業者や個人を支えてきました。税務だけでなく、事業の設計、資金計画、組織運営まで理解しているため、“お金に関する判断を多角的に説明できる”稀有な存在です。

彼女が扱ってきた相談領域には、確定申告、法人税務、起業支援、融資サポート、補助金・助成金の活用、相続手続きなどがあり、行政手続きと税務の両方を理解する立場から「実際にどの書類が必要か」「どう準備すれば失敗しないか」といった具体的なアドバイスを得意としています。制度の説明をするときも、専門的な要件を淡々と述べるのではなく、「なぜそのルールがあるのか」「一般の人はどこで間違えやすいか」という観点を添えるのが特徴です。

また、セミナー活動や書籍監修の経験も豊富で、「難しい内容を初学者でも理解できるように噛み砕く」表現力には定評があります。とくに本書のように初心者向けの実務ガイドを作る際には、単に税務知識に詳しいだけでは不十分で、読者の理解度に合わせて“かゆいところに手が届く説明”を作れることが重要です。西山氏はその点で非常に優れた人物であり、監修として参加していることは本書の価値を大きく高めています。

税理士+行政書士+MBAという組み合わせは、制度の枠組み・現場の実務・経営視点をすべて理解していることを意味します。

本書に見られる「制度横断のわかりやすさ」は、この広い専門性から生まれていると考えると理解しやすいでしょう。

本書の要約

本書は、年金生活者・定年退職者が「令和7年分の所得に基づき、令和8年3月16日までに行う確定申告」を迷わず進めるための実務ガイドです。確定申告の基礎知識から始まり、「自分は申告が必要なのか」「申告すればどれだけ得になるのか」という疑問に答えつつ、医療費控除や社会保険料控除、寄附金控除、退職金や年金に関する課税の仕組みなど、シニア世代に特に関係が深い領域を重点的に扱います。

内容は大きく、手続きを“3ステップ”で完了させる構成になっています。最初に制度の全体像と税金の基本的な考え方を理解し、つぎに誌面の流れに沿って申告書を記入し、最後に必要書類を添付して提出するだけで申告が終わるように設計されています。さらに、巻頭では税制改正のポイントや、控除の見直しによって影響を受ける点も確認できるため、「古い知識のまま申告して損をする」リスクを避けられるよう工夫されています。

実務的な価値を大きく高めているのが付録で、まとめシート、練習用記入シート、領収書ポケット、確定申告書作成の自動計算ファイル、退職・再就職手続きBOOKなどが含まれます。これにより、知識を得るだけでなく、実際に“手を動かして完成させる”ところまでサポートしてくれる仕組みになっています。

この本の本質は「制度の勉強をする本」ではなく「必要な部分だけ理解して、最短で申告を終わらせる実務書」です。

確定申告の全体ではなく、シニア世代が直面する部分にのみフォーカスしている点が、初心者でも迷わず使える理由になっています。

本書の目的

本書の根本的な目的は、年金受給者や退職後に働いていない人など、「自分は確定申告とは無縁だ」と思っている層に対し、「実は申告しないと損をしているかもしれない」という事実を伝え、正しい手続きによって利益を取り戻してもらうことにあります。特に、医療費控除や社会保険料控除、源泉徴収された税金の還付など、シニア世代が見落としやすい“申告しなければ戻らないお金”に光を当てている点が大きな特徴です。

さらに、年金生活に入ると、会社員時代のように年末調整で税務が自動処理されるわけではなく、自分自身で申告の必要性を判断し、必要書類を揃えて行動しなければなりません。この「手続きの主体が自分に移る」状況に不安や戸惑いを覚える人は多いため、本書はその心理的ハードルを下げることも目的としています。手順をシンプルに分解し、“本の順番どおりに書くだけ”で申告が完成する導線を用意することで、初めての人でも迷わないようにしています。

また、税制や制度は毎年のように見直しが行われるため、過去に学んだ知識がそのまま使えなくなることもあります。令和7年分の所得を申告する本書は、その年度の最新ルールに沿って解説されているため、「古い知識で誤った申告をする」「控除を取り逃がす」という失敗を防ぐことも重要な役割です。

多くの確定申告本は“制度を説明すること”が目的ですが、本書の軸は“申告しなければ取り戻せないお金を、自分の力で確実に取り戻すこと”に置かれています。

目的の違いを理解すると、構成の工夫や付録の意味がより深く読み取れるはずです。

人気の理由と魅力

本書が年金生活者・退職者から支持されている最大の理由は、「自分に関係ない情報を省き、必要なところだけを深く説明してくれる」という点にあります。一般的な確定申告本は、給与所得者、事業所得者、不動産オーナーなど幅広い読者に向けて作られているため、“自分には不要なページ”が多く含まれます。しかし本書は「シニアのための申告本」として設計されているため、退職金、年金、公的年金等控除、医療費控除、社会保険料控除、雑損控除、寄附金控除など、シニア世代に関連するトピックを中心にまとめています。そのため、読み始めてすぐに「これは自分のための本だ」と実感できる構成になっています。

もう一つの魅力は、ケース別の解説が豊富である点です。「年金のみ」「年金+パート」「退職金あり」「年金+個人年金」「満期保険金を受け取った場合」など、実際に読者が状況を照らし合わせながら読み進められるように工夫されています。そして、各ケースで“具体的にどの控除が使えるのか”“どんな書類を集めればいいのか”“申告書のどこに数字を記入すればよいのか”が視覚的にわかるため、自分に最も近いパターンを真似して進めるだけで申告が完成します。

さらに、大きな評価ポイントとなっているのが「5大付録」です。紙のムックに加えて、ダウンロード式の自動計算ファイルや、領収書を保管するためのポケット、練習用シートなどがセットになっているため、学ぶ・書く・整理するの3つが同時にできる構造になっています。特にシニア世代は「デジタルだけ」「紙だけ」では不安が残りがちですが、本書は両方をうまく組み合わせているため、誰でも扱いやすいのが大きな強みです。

そして、監修者が実務の現場で多くの相談を受けている現役の税理士であることも安心材料になっています。机上の理論ではなく、実際に多くの年金受給者や退職者の相談を解決してきた視点が紙面に盛り込まれているため、初心者がつまずきやすいポイントを先回りして解説してくれています。

本書の魅力は情報量の多さではなく「自分に必要な情報が、必要な深さで、最短ルートで手に入る点」にあります。

確定申告本の中でも、ターゲットと目的が明確な実務書として完成度が高く、シニア世代にとって“最初の一冊”として最適な理由はそこにあります。

本の内容(目次)

確定申告に不慣れな読者でも全体像をつかめるよう、この章では書籍の構成を先に示しながら、それぞれの領域で何が学べるのかを概観します。章ごとに扱うテーマは明確に分かれており、どこから読んでも理解できるよう配慮されています。

以下のようなパートで構成されています。

- 第1章 はじめての確定申告かんたんガイド

- 第2章 退職金と年金についての確定申告

- 第3章 さまざまな控除を受けるための確定申告

- 第4章 株や不動産についての確定申告

- 第5章 税金の計算方法

- 巻末特集 医療費控除のしくみ/申告の相談先

これらは、退職後の生活で生じる典型的な税務の疑問に応える形で順序立てられており、基本から応用までを段階的に身につけられるよう編集されています。

次の項目から、それぞれの章が担う役割を詳しく解説します。

第1章 はじめての確定申告かんたんガイド

この章では、確定申告の基本から手続きの全体像までを、まったくの初心者でも理解できるように丁寧に解説しています。まず、「どんなときに申告が必要なのか」という最も重要なポイントから始まり、年金生活者・退職者が見落としやすいケースを具体的に示しています。また、申告準備のタイミングや実際の提出期限、必要な書類など、実務に直結した知識を段階的に学べる構成です。

さらに、自分の所得を正しく把握するために、収入の種類や課税方法をわかりやすく説明しています。「総合課税」と「分離課税」の違いは初学者がつまずきやすい部分であるため、図解的にイメージできるように整理されています。同時に、控除の活用方法にも触れ、医療費控除や社会保険料控除など「申告すれば得になる仕組み」を理解できるよう工夫されています。

申告書をまとめる作業や提出方法、そして還付金の受け取りまでの流れも端的に説明されているため、初めての申告でも流れを見失わずに進められます。また、誤りに気づいた際の「更正の請求」や「訂正申告」といった対応方法まで触れられているため、安心して手続きに取り組めるようになっています。

確定申告の第一歩は“自分がどの所得に該当するのか”を正しく分類することです。

ここが誤ると控除の適用や納税額に大きなズレが生じるため、基礎理解が特に重要です。

第2章 退職金と年金についての確定申告

この章では、退職金や公的年金、そして個人年金など、シニア世代が最も関わりの深い収入についての申告の仕組みが扱われています。まず、退職金を受け取った場合の取り扱いが詳しく説明されており、「退職所得控除」によって多くの場合非課税になる理由が具体的に示されています。退職金の受け取り方によって税金が変わる点にも触れられています。

次に、公的年金等の取り扱いや、公的年金等控除の仕組みが説明されます。年金受給者が年間の収入額によって申告の有無を判断する方法や、パート・アルバイト収入との組み合わせによる課税関係が明確に示されており、「年金だけだから申告はいらない」という誤った理解を正してくれます。

さらに、生命保険会社の個人年金や満期保険金、解約返戻金など、見落とされがちな収入の扱いも補足されています。これらは税務上「雑所得」や「一時所得」として扱われる場合があり、申告漏れが起きやすいため、ケース別の説明が非常に役立ちます。章末のコラムでは、読者が疑問を抱きやすいポイントに答える形で、実務で起こりがちな悩みも取り上げています。

第3章 さまざまな控除を受けるための確定申告

この章は、読者が最も「得をする」可能性が高い内容が集まっている部分です。医療費控除、介護保険制度利用時の控除、セルフメディケーション税制、社会保険料控除、さらには寄附金控除(ふるさと納税を含む)まで、節税につながる制度が体系的に紹介されています。特に医療費控除は、実際に負担した金額がどのように控除されるかを丁寧に説明しているため、誤解を防ぎやすい構成です。

続いて、家族構成に応じた控除についても触れています。配偶者控除や扶養控除、障害者控除などは適用ルールが複雑で、特に年金生活者が見落としやすい分野ですが、日常の生活イメージを例に挙げながら理解しやすく解説されています。家族の状況に応じて控除額が大きく変わる場合があるため、非常に実用的です。

自然災害や火事、盗難による「雑損控除」や、離婚・死別・ひとり親に関する控除も扱われ、生活状況が変わった時に利用できる制度を網羅しています。最後には「誰でも受けられる基礎控除」についての再確認もあり、申告の基本となる控除が取りこぼされないように配慮されています。

控除は“申告しなければ適用されない”という性質があります。

受けられる制度を把握できていないと、知らないうちに大きな損失につながる可能性があります。

第4章 株や不動産についての確定申告

この章では、株式売買や不動産の譲渡など、一般的な収入とは扱いが異なる分野の申告について解説されています。まず、株の売買で利益が出た場合の課税方法を示し、「申告分離課税」という特別な仕組みが採用されることをわかりやすく説明しています。特定口座・源泉徴収ありの利用者は申告不要となる場合もあるため、その境目についても整理されています。

損失が出た場合の取り扱いも重要な内容です。「損失の繰越控除」を利用すれば翌年以降の節税につながるため、利益が出なかった年でも申告をしたほうが有利になるケースがあることを示しています。実務で気づかれにくいポイントを押さえているため、投資経験者にも役立つ内容です。

不動産に関しては、マイホーム売却時に利用できる「3,000万円特別控除」など、大きな税負担を軽減できる強力な制度が紹介されています。特例の要件は細かいため、注意すべき点が丁寧に示されており、読者が誤った判断をしないよう配慮されています。章末には控除に関する疑問を解説するコラムも含まれており、理解を深めやすい構成になっています。

第5章 税金の計算方法

ここでは、確定申告の結果として計算される税額がどのように決まるのかを具体的に解説しています。まず、総合課税のみを持つ人の計算方法として、所得の合計・控除の適用・課税所得の算出・税率の適用までの流れが紹介されています。日常的な収入で生活する多くの年金生活者にとって重要な内容です。

続いて、分離課税の扱いが説明されます。株式の売却益や土地建物の譲渡などは総合課税とは計算体系が異なるため、その違いを理解することが必要です。また、復興特別所得税の計算方法についても触れられています。これは震災以降ずっと適用されている特別税で、毎年の申告計算に影響するため、初心者でも理解しやすいよう丁寧に説明されています。

最後に、納める税金や還付される金額の算定方法が示され、申告後の結果をどのように読み解けばよいかまでカバーされています。還付がどのように返金されるか、銀行口座の指定、処理期間など、実務的な情報も含まれており、申告の結果に対する不安を軽減します。

税額計算は“計算式の複雑さ”よりも“どの所得にどの税率が使われるか”の理解が重要です。

分類の理解が正確さを決めます。

巻末特集 医療費控除のしくみ/申告の相談先

巻末特集では、医療費控除の仕組みがさらに深く掘り下げられています。医療費が「10万円を超えたら使える」という誤解を正し、実際には所得に応じて必要な金額が変わる点を丁寧に説明しています。また、家族全員の医療費をまとめて申告できる方法や、交通費が認められるケースなど、細かい実務ポイントが網羅的に整理されています。

セルフメディケーション税制との違いについても触れられており、自分がどちらを使うと有利なのかを判断できるようになっています。領収書の管理方法や、医療費控除の明細書の作り方など、実際に手続きを行う際に役立つ情報も明確に示されています。

さらに、申告で困った際の相談先についても紹介されています。税務署、自治体窓口、年金事務所、税理士会の無料相談など、状況に応じてどこへ相談すべきか整理されているため、初めての人でも適切なサポートを受けやすい構成になっています。

対象読者

確定申告の仕組みは、年金生活や退職後の収入形態によって大きく変化するため、人によって知るべきポイントが異なります。本書では、多様な暮らしの状況に応じて活用できる情報が体系的に整理されており、「自分に当てはまるケースが必ず見つかる」という安心感があります。

そこで、以下のような5つのタイプの読者に向けて、特に役立つ知識やノウハウが丁寧に解説されています。

- 退職後に初めて確定申告を経験する人

- 年金だけの生活で申告が必要か迷っている人

- 医療費・保険料・寄附控除などを使って節税したい人

- パート・アルバイト収入など副収入がある年金受給者

- シニア世代の税金を家族としてサポートしたい人

これらの立場にあてはまる人は、確定申告によって損をしないための知識が特に必要であり、本書の情報がもっとも役立ちます。

この先で、それぞれの状況にどのような困りごとが起きやすいのか、そして本書がどのように不安を取り除くのかを詳しく説明していきます。

退職後に初めて確定申告を経験する人

会社を退職すると、これまで勤務先が代行してくれていた税金の計算や申告がすべて自分の責任になります。しかし、退職金の税務処理や年金の課税、保険料控除との関係など、初めて触れる制度ばかりで「どこから手をつけていいか分からない」と感じる人が多いのが現実です。本書は、退職直後の人がつまずきがちな制度の基本から順序立てて説明しており、必要な書類の揃え方から提出方法までが一冊で完結できる構成になっています。

さらに、退職後特有の「年金をもらうまで収入が途切れる期間」や「退職金の源泉徴収後の精算」など、誤解しやすいポイントを具体例とともに丁寧に説明しているため、初めてでも申告の全体像が理解できます。特に、練習用シートやダウンロード式サポートファイルなど、実務に直結する付録が充実しているため、書類作成の不安が大幅に軽減されます。

退職直後は「所得の種類が変わる」ことで計算方法も変わります。

本書はその切り替わりを見える化し、申告ミスを防ぐための基礎を固める内容になっています。

年金だけの生活で申告が必要か迷っている人

年金生活に入ると、「年金だけの収入なら確定申告はいらないのでは?」と考える人は多いですが、実際には控除の種類や医療費の状況によっては申告することで税金が戻るケースも少なくありません。本書では、公的年金等控除をはじめとする制度を図解で整理し、申告したほうが有利なケースと、しなくても良いケースを明確に判断できるよう構成されています。

また、医療費が増えがちなシニア世代に向けて、領収書整理の方法や医療費控除の対象範囲についても分かりやすく説明されており、「申告不要」と思い込んでいた人でも実際にどれだけ節税できるかを具体的に理解できます。還付申告や控除の使い方をきちんと知ることができるため、年金生活を損せず過ごすための知識が自然に身につく内容となっています。

年金は「源泉徴収されている場合」が多く、申告すれば還付される可能性があります。

本書はその判断基準をシンプルに示しているのが特徴です。

医療費・保険料・寄附控除などを使って節税したい人

医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄附金控除などは、多くの人が利用できるにもかかわらず、正しく理解されていないケースが多い控除項目です。本書では、これらの制度を「どの書類にどの情報を記入すべきか」という実務レベルに落とし込み、初心者でも使いこなせるよう説明しています。領収書ポケットなどの付録により、申告準備そのものを効率化できる点も大きなメリットです。

控除の使い方を知るだけで老後の生活費の負担を軽減でき、結果として年金生活が大きく変わります。特に、医療費が一定額を超えることが多い家庭では、対象となる支出を見逃さないためのポイントが網羅されており、申告内容を最適化するための実務的な知識が自然と身につく構成です。

控除は「節税の基礎」であり、正しく使うことで税額が大きく変わります。

本書はその判断材料と手続きの流れを一冊で押さえられます。

パート・アルバイト収入など副収入がある年金受給者

年金に加えて働く「就労年金」世帯は増えていますが、複数の収入を組み合わせると課税が複雑になります。本書は、給与所得と年金収入が同時にある場合の手続きや計算方法を、ケース別に丁寧に解説しているため、混乱しやすい部分が明快に整理されています。実際の記入例が豊富なため、「自分の状況に近いケースを探して読み進める」という使い方ができる点も特徴です。

また、パート収入があることで納めすぎている税金を取り戻せるケースや、就労によって変化する控除額などのポイントも具体的に説明されており、働きながら賢く税金対策を行うための知識が身につきます。複数所得の取り扱いが不安な人でも、順を追って理解できます。

複数の収入がある場合、総所得金額の把握が重要です。

本書はその算出プロセスを視覚化し、ミスのない申告につなげています。

シニア世代の税金を家族としてサポートしたい人

高齢の家族が税務手続きを行う際、本人だけでは対処が難しい場面が増えます。そのため家族がサポートするケースが多いものの、税務の知識がない家族にとっては「何をどう手伝えばよいか分からない」という悩みがつきまといます。本書では、必要書類の準備方法や確認すべきポイントを実際の書類例とあわせて解説しているため、サポート側の負担が大幅に軽減されます。

さらに、介護保険サービスの支出や医療費の扱いなど、シニア世代特有の控除項目についても丁寧に整理されています。税務署に相談するときの手順や、申告後に誤りに気づいた際の対応方法まで紹介されており、家族がスムーズに手続きを進められるよう配慮された内容です。

家族が申告を手伝う場合は「委任手続き」が必要になるケースがあります。

本書はその流れまでカバーしており、実務的なサポートに役立ちます。

本の感想・レビュー

年金生活者に“ちょうどいい難易度”の確定申告本

年金生活に入って初めて確定申告をすることになり、この本を手に取りました。難しすぎても困るし、かといって簡単すぎて肝心なところが抜けていても意味がないのですが、ちょうどその中間点を突いてくれているような印象でした。特に、第1章で確定申告が必要な状況や準備の流れが丁寧に並んでいて、最初に知るべきことが順序立てて理解できたのがありがたかったです。

読み進めるうちに、「自分の所得を把握する」「控除を活用する」「提出までの流れを理解する」といった基本的な項目が自然と整理されていきました。普段あまり税金のことを意識していなかったので最初は不安もありましたが、文章が硬すぎず、図解も多いので、読みながら少しずつ自信がついていく感覚がありました。

また、納税や還付の受け取り方まで記載されているおかげで、「やりっぱなしで終わりではなく、手続きの最後まで見通しが持てた」という安心感もありました。年金生活者にとって、こうした“必要な量だけを分かりやすく提示してくれる”構成は本当に助かると感じました。

「ケース別」で理解が進む実践的構成

私は、パートを続けながら年金も受け取っているため、自分がどのケースに当てはまるのかがずっと気になっていました。この本の良かったところは、第2章以降がまさに状況別の章立てになっていて、該当部分をピンポイントで読めるところです。退職金、年金、公的年金とパート収入の併用など、細かいパターンが具体的に示されているのは非常に助かりました。

特に、自分では複雑だと思っていた「年金をもらいながらパートで働くケース」がしっかりまとまっていたことで、ようやく全体像がつかめました。必要な書類や、どこに数字を書くべきかといった“手を動かす段階の迷い”が減る内容で、実務上のストレスがかなり軽くなります。

さらに、よくある悩みをコラムで補足してくれているのもありがたいポイントでした。具体的なステップを追いながら読み進められるので、「自分の場合はこれでいいんだ」と確認しながら進められたのが良かったです。

初学者でも読みやすい図解とレイアウト

普段から文字だけの説明が苦手で、税金関係の冊子を読んでもすぐ挫折してしまう私ですが、この本はとにかく視覚的に理解しやすい作りが印象的でした。特に、第1章や第3章で使われているフローチャートや図解は、流れを一目で把握できるため、頭に負担がかかりませんでした。

文章も、途中で区切りがうまく入っていたり、申告書のどの部分に何を書くのかが矢印で示されていたりして、「読む」というより「見て理解する」感覚で進められます。こうしたレイアウトのおかげで、専門的な情報が自然と入ってくるのは大きな助けになりました。

5大付録が“この1冊で完結”を実現

実際に申告書を作成する段階になると、本を読むだけではどうしても迷う瞬間が出てきます。この本には5つの付録がついているのですが、それが“読み終えた後の実践”を支える役割をしっかり果たしてくれました。特に、練習用シートや、必要な書類をまとめる際に役立つ付録がとても便利でした。

さらに、医療費控除の領収書を整理するためのポケットや、ダウンロード式の計算サポートファイルは、手続きの手間をかなり省いてくれます。年金生活者や退職者にとって、整理の手間が少ないのは非常にありがたい点で、付録の存在が“この1冊でやりきれる”という安心感につながりました。

退職時・再就職時の手続きに関する特典冊子まで付いているため、今後のライフスタイルの変化があっても対応しやすいと思えました。単なる読み物ではなく、実際の行動まで伴走してくれる構成になっているのが大きな魅力です。

退職金・年金の解説がとにかく丁寧

私がこの本で一番助けられたのは、退職金と年金に関する説明がとても丁寧だったところです。第2章では、退職金を受け取った場合や公的年金をもらっている場合など、細かな状況ごとに解説されていて、自分のケースに当てはめながら理解できました。特に、退職金の扱いは思っていた以上に複雑だったため、体系的に説明してくれているのは本当にありがたいと感じました。

また、年金とパート収入の併用ケースや、個人年金の扱いについても整理されていて、「年金という言葉が同じでも仕組みが違う」ということをはっきり認識できました。手続きそのものだけでなく、考え方の整理にも役立つ内容で、読み終えた後は頭の中の霧が晴れたような感覚がありました。

さらに、満期保険金や解約返戻金といった、年金生活者が遭遇しやすいテーマまでカバーされているため、大きなお金の動きがあった場合でも慌てなくてすむ安心感があります。退職後の生活に直結する部分をしっかり押さえてくれている点に、編者の配慮を感じました。

医療費・社会保険料など控除の説明がわかりやすい

医療費控除や社会保険料控除のページを読み進めながら、「こんなに整理された形で説明してくれたら、もっと早く申告に向き合えたのに」と感じました。控除の種類ごとに章が分かれているだけでなく、それぞれのケースに応じた記入方法まで明確に示されているので、読みながら不安が減っていくのがわかります。「医療費をたくさん支払った人」「介護保険制度を利用した人」「市販薬を購入した人」などの細かな分類も、今の自分に当てはまる項目がすぐ見つかり助かりました。

特に、領収書や証明書の扱い方の説明が丁寧で、書類を準備する段階でつまずかずに済みました。控除という言葉自体が難しく感じていたのですが、「税金を減らすために使える仕組み」という本書の説明と、控除がどの部分に影響するのかを図で見せてくれる構成のおかげで、数字に弱い私でも仕組みがイメージしやすかったです。ページごとに理解が積み上がるので、自分でも申告できそうだという気持ちになれました。

株・不動産の申告がシニア向けに最適化

私は近年、株の取引や持ち家の売却など、これまであまり縁がなかった手続きに関わることが増えました。そんな中で「株や不動産についての確定申告」の章を読んだとき、まさに自分のために書かれていると感じました。株の売買で利益が出た場合と損失が出た場合が分けて説明されているため、自分がどちらに該当するのかすぐ判断できますし、内容が複雑でも項目ごとに理解できます。

また、マイホームを売却した際の扱いについても、必要書類や計算の流れが順を追って説明されていて、初めてでも理解しやすい構成になっていました。シニア世代が直面しやすい場面がそのままケースとして扱われているので、難しい印象のある不動産関連の申告も身近に感じられます。専門書のように堅い雰囲気ではないので、構えずに読み進められました。

最新版の改正ポイントが整理されている

私は税制の改正情報を追いかけるのが得意ではなく、毎年「どこが変わったのか」を把握するだけで時間を使ってしまっていました。本書に掲載されている「改正ポイント」や「令和7年分の確定申告はここが変わります!」のページは、その負担を大きく軽くしてくれました。変更点が箇条書きではなく流れとして説明されているので、なぜそうなるのかの背景まで理解できます。

特に助かったのは、新しく適用される控除や、見直しが入った所得税に関する部分が、初心者でも読みやすいようにまとめられていることです。改正内容を無理に専門用語でまとめるのではなく、「読む人に負担をかけないこと」を意識して書かれているのが伝わってきました。年金生活者が知っておくべき変更点が精選されていて、必要以上に情報が多すぎないバランスも絶妙です。

本書を読んで「今年の申告で気をつけるべき点」が自然と頭に入ったことで、申告書の準備に取りかかるスピードも上がりました。ただ情報を並べるだけでなく、“理解しやすさ”に重きを置いてまとめられている点が、この章の大きな価値だと感じています。

まとめ

本記事では、本書がどのような不安や疑問を抱える読者に寄り添い、どのような形で確定申告のサポートをしてくれるのかを詳しく見てきました。

締めくくりとして、以下のような観点から重要なポイントを整理しておきます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらの視点を押さえておくことで、書籍の価値がより明確になり、あなた自身が「確定申告にどう向き合うべきか」を判断する手助けになります。

本書は、複雑に見える税手続きをわかりやすく解説し、読者が自分で進めていける力を築くことを目的とした1冊です。

記事を読み終えた今、あなたが次に取るべき行動をイメージしながら、以下の内容を参考にしていただければ幸いです。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。

複雑な申告手続きを“3ステップ”で理解できる

本書の最大の強みは、確定申告を「基本を理解する→書いてみる→書類と提出方法を確認する」という3工程に分解している点です。特に初めての人が迷う“申告書のどの欄に何を書くのか”といった実務的な疑問を、順序立てて丁寧に解説しています。難しい部分も図解と具体例で補われているため、最後まで迷わずに進められる実用性の高さが魅力です。

年金生活者や退職者が特に得しやすい控除に詳しくなれる

医療費控除、社会保険料控除、寄附金控除など、年金生活者が利用するケースが多い制度を重点的に扱っているため、「申告した方が得なのか?」という判断が自分でできるようになります。また、制度の仕組みだけでなく「どんな証明書が必要か」「どこまで経費として認められるか」など、実際の提出作業に直結する情報が豊富で、読みながら準備が進む構成になっています。

退職金・年金・パート収入など“複合パターン”のケース別対策がわかる

退職後の働き方は人によってさまざまですが、それに応じて税金の扱いも細かく変わります。本書では、退職金だけの人、公的年金のみの人、年金を受けながらパート収入がある人など、多くの実例に基づいたケースを網羅しています。自分の状況に近いモデルを確認しながら読み進められるため、“自分事化”して理解できる点が他書にはない特徴です。

5つの付録で実際の申告作業がスムーズになる

確定申告書の書き方を補助してくれるまとめ用シート、練習用紙、医療費領収書を整理できるポケット、さらに自動計算ツールなど、実践的に使える付録が多いのも本書の大きなポイントです。特にダウンロード形式のサポートファイルは、数字が苦手な人にとって心強い味方となり、入力するだけで正しい金額を導き出してくれるため、提出前の不安を大幅に減らしてくれます。

最新の税制改正を踏まえて“令和7年分申告”に対応できる

税金のルールは毎年変わるため、古い知識のまま申告すると損をしてしまうこともあります。本書は令和7年分の確定申告に対応した改正内容を反映し、変更点をわかりやすくまとめています。特に控除の見直しや提出方法の変更など、読者に直接影響するポイントが整理されているため、安心して準備を進められます。

税務知識は“部分的な理解”だと失敗しやすく、全体像→ケース別→実務の順で身につけるほど正確さと効率が向上します。

本書はその学習構造を忠実に反映した作りになっている点で非常に合理的です。

読後の次のステップ

本書を読み終えた段階で、確定申告の基礎から実務の流れまで一通り理解できる状態になっています。しかし、知識として理解しただけでは申告は完了しません。

ここからは、実際の手続きに向けて「どの順序で行動すべきか」「効率よく進めるには何が必要か」を整理し、スムーズに申告を終えるための具体的なステップを確認していきましょう。

step

1必要書類をまとめ、提出期限から逆算して準備する

読了後まず取り組むべきなのは、確定申告に必要な書類を早めに揃えることです。医療費の領収書や社会保険料の控除証明書、公的年金等の源泉徴収票などは、年度末が近づくほど探しにくくなる傾向があります。本書を参考に、「自分にはどの控除が該当するのか」を再確認しながら、書類を分類しやすい保管体制を整えることで、申告書の記入が格段に楽になります。さらに提出期限から逆算してスケジュールを組むことで、慌ただしい時期の負担を軽減し、落ち着いて申告作業に臨めるようになります。

step

2サポートファイルや練習用シートで入力作業を実践する

本書の大きな特典である「ダウンロード式サポートファイル」や「練習用シート」は、実際の申告書を提出する前にミスを減らすための強力な支援ツールです。パソコンで数字を入力すると自動計算される仕組みは、税額算出での誤記や計算のやり直しを防ぎ、特に税金計算が苦手な人にとって大きな助けとなります。まずは練習シートを使って、本書の例に合わせて入力を体験してみることで、実際の申告書作成のイメージが明確に掴め、提出前の不安も解消しやすくなります。

step

3控除制度を照らし合わせ、取り漏れがないか最終チェックする

申告準備が整った段階で重要になるのが、各種控除の適用漏れを最終確認することです。医療費控除や寄附金控除、社会保険料控除などは、条件が細かく、誤って申請を逃してしまうケースが少なくありません。本書の巻末特集やケース別解説を参考に、該当する控除がすべて揃っているかを慎重に確認しましょう。控除の取り漏れが1つあるだけでも、還付額は大きく変わる可能性があるため、最終チェックは欠かせない重要な作業となります。

step

4電子申告(e-Tax)の導入を検討する

本書を読み進めるうちに、電子申告の利便性やメリットに興味を持った方も多いはずです。e-Taxを利用することで、税務署へ足を運ぶ手間が省け、還付金の受取も早まる傾向があります。最初のセットアップこそ必要ですが、一度環境を整えてしまえば翌年以降は大幅に手間が減り、書類管理も簡易化されます。マイナンバーカードやICカードリーダーの準備を含め、早めに導入を検討することでスムーズな電子申告が可能になります。

総括

本書は、年金生活者や退職者が直面する「初めての確定申告」の不安を、体系的でわかりやすいステップに落とし込み、実務レベルで役立つ解説としてまとめられています。複雑に感じがちな税制を、読者の生活状況に合わせたケース別の視点で整理しているため、自分がどの立場に該当するのかを自然に理解でき、迷うことなく読み進められる点が大きな特色です。また、最新の法改正に対応していることから、これから申告を迎える人にとって、最も信頼性の高い「今使える知識」を得られる一冊ともいえます。

さらに、書籍内の解説だけでなく、実際の申告作業を支える5大付録の存在が本書の実用性を大きく高めています。領収書ポケットや練習シート、ダウンロード式の自動計算ファイルなど、読み物としての学習にとどまらず、「手を動かしながら理解する」ための導線がしっかり整備されています。こうしたサポートツールは、税務に不慣れな人にとって特に大きな助けとなり、申告に向けての行動が自然と進むよう設計されています。

また、医療費控除や社会保険料控除、寄附金控除など、生活の中で気づきにくい節税ポイントを具体例とともに示しているため、読者は自分が受けられる還付の可能性を正しく認識できます。これは、単なる手続きの解説書ではなく、「お金が戻る仕組み」を理解させてくれる実用書としての価値を象徴しています。特に年金受給者や退職者にとって、生活資金を守る視点からも、大きなメリットをもたらす内容といえるでしょう。

総じて、本書は「知っているかどうかで大きな差がつく申告の世界」を、誰でも理解できる明快な言葉で丁寧に解説し、さらに手続きの完了まで伴走する構成になっています。

確定申告を初めて経験する人はもちろん、毎年なんとなく提出してきた人にとっても、新たな気づきと確信を与えてくれる頼もしい一冊です。

この本を読むことで、申告への不安が軽くなるだけでなく、実際に手続きを進める力が身につくため、今後の人生における大切なお金の管理にも確かな自信が生まれるでしょう。